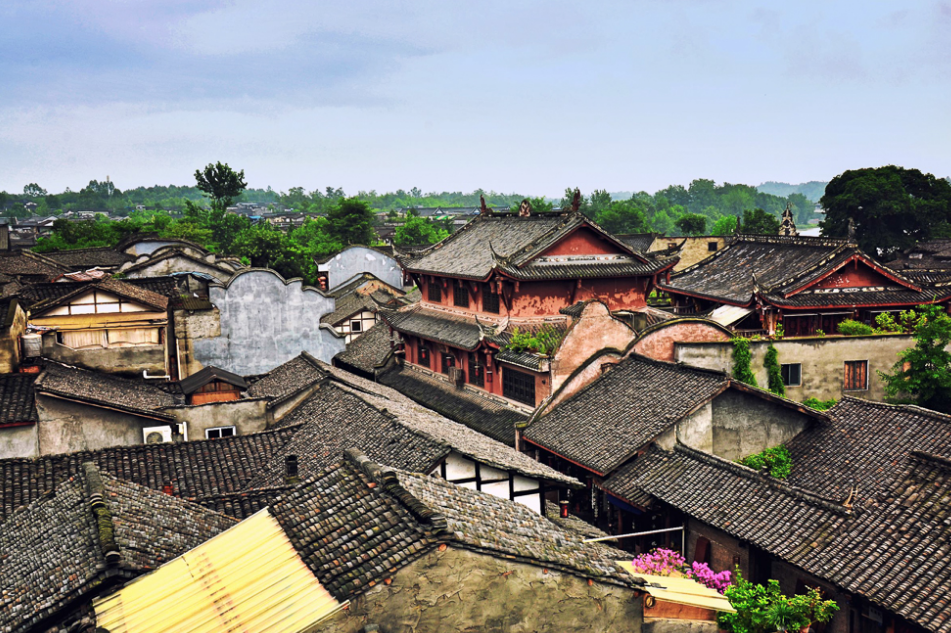

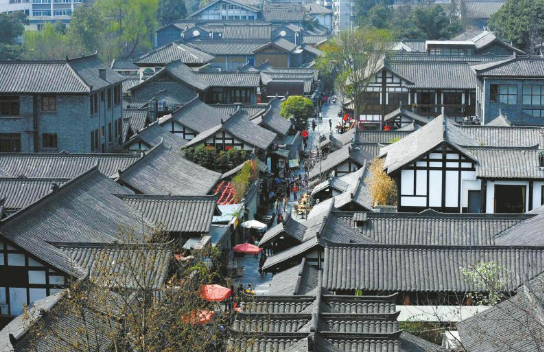

四川自古為多民族雜居地區,建筑式樣及內容豐富多彩。對于成都,更多的人知道的是川菜、火鍋等,其實古建筑更能體現一個城市的歷史文化。今天我們了解下成都的傳統建筑特色。

成都傳統建筑特點

成都的氣候特征在很大程度上決定了成都民居“外封閉,內開敞,大出檐,小天井,高勒腳,冷攤瓦”的基本建筑特征。

“外封閉”是四周建圍墻,墻上不開窗,周有竹林。其功能主要是安全和阻擋北風。

“內開敞”是指在院內設天井,設敞口廳,設活動格扇,設望樓、設繡樓等。主要功能是為了排濕通風,吸收陽光日照。

“大出檐”,院內、街道的房屋出檐皆寬,有一挑、二挑、三挑。院內的檐下可曬谷子、掛玉米,堆柴薪,沿街的檐下可擺攤、避雨等。

“小天井”,成都傳統的民居建筑幾乎都有小天井。院內設有小天井、廊廡、敞口廳、望樓等開敞空間,方便各院落之間的聯系,為居住在小天地里的人們提供較大的生活與休閑空間。

這種結構布局,大戶、小家、官邸、衙門、書院、會館、祠堂等建筑均廣泛采用,從清代起,便是成都建筑的重要特色之一。

“高勒腳”,西漢時期,在干闌建筑的基礎上,已發展成高勒腳或架空木地板的民居房屋。

從用于祭祀的“冥器”(又稱明器)和漢代畫像磚可知:當時不僅有平房,還有二層以上的樓房。到了東漢,已有廊廡院庭、重門廳堂的合院式民居。

“冷攤瓦”,即瓦面可透氣,草房頂亦然,這是為適應省內潮濕悶熱的氣候。

“軸線明確,平面靈活,變化有序,內外結合,層次豐富”,是四川傳統民居在平面空間處理上的特色。

四川民居富有地方特性,技術靈活巧妙,處理方法簡潔利落,形態優美、自然。四川民居尺度不追求大,講究小巧得體、適度。

平面空間變化有序,靈活有趣,講究大小結合,小中見大,善于利用前低后高的地形;善于在封閉的院落中,設敞廳、活動門窗、望樓、天井,使室內外空間交融,取得開敞、外實內虛的效果。

四川民居的平面,常用的長條形、凹字形、三合院、四合院等。規模較大的民居,則有向縱深發展,或橫向發展,或縱橫交錯發展組成重重深院。

成都人很注意大門的朝向,一般以朝南為好。如不得不朝北、朝東,則往往在前面加照壁等。大門,成都人又叫其為“朝門”、“龍門”,鄉鄰經常聚會在大門邊“擺龍門陣”。

堂屋是過去成都民居建筑中的核心,處于平面的中心位量。一般農戶,都設有堂屋,這里供祖先,同時又是接待客人的主要所場。特別講究的人家,則在后堂供神,前面的大堂、二堂專供接待筵席之用。

成都民居建筑主要有井干式、干闌式、四合院式、調房、帳篷五大類。在大量的四合院式民居中,按其使用功能可歸納為莊園、府第、宅院、店居、農宅等五類。

成都特色建筑

成都這座歷史文化名城,無論是建筑風格,還是樓宇功能,亦或是建造地點,都被烙下了時代獨特的印記。如今,它們雖久經滄桑,卻仍然生機勃勃。

華西壩

一百多年前,英國建筑家榮杜易在此設計了事務所、生物樓、圖書館、廣益大學舍、協合中學大禮堂以及鐘樓等幾幢主要建筑。

這些建筑從風格到布局都獨成一體,從風格到布局都獨成一體,融中國古典園林和西方宮廷花園于一體,目前是成都唯一保存完好的建筑博物群。

青羊宮

青羊宮,始建于周朝,有著“川西第一道觀”之美譽。現存建筑大多于清代康熙年間陸續重建。其中八卦亭是迄今保存最完整、造型最華貴的標志性建筑。

亭身有兩重飛檐、八個檐角,四周有龜紋隔門和云花鏤窗雕刻。整座亭宇采用斗榫銜接,無一楔一栓,古人精巧的建筑技術可見一斑。如今青羊宮已被列為“道教全國重點宮觀”、四川省重點文物保護單位。

文殊院

文殊院始建于隋大業年間,康熙三十六年集資重建,是四川省重點文物保護單位,現存建筑乃典型的川西平原古建風格。

六重正殿依次正對山門的中軸線上,各殿堂之間有長廊密柱相連結,形成一個封閉的四合院。房舍均為木石結構,柱礎石琢磨精細,柱上斗拱雕飾玲瓏,氣勢恢宏、巍峨壯觀。

合江亭

合江亭,位于成都市府河與南河交匯成府南河之處,始建于唐代貞元年間,北宋重建,并達到鼎盛,成為官民宴飲、市井游玩的熱鬧場所。

唐代時,合江亭是繁華熱鬧的碼頭渡口,無數的舟楫停泊于此,隨時揚帆駛入長江,再下東吳。合江亭壘基高數尺,10根亭柱支撐著連體雙亭,構思巧妙,意味雋永。拾級而上,二江風物,盡收眼底。

望江樓

望江樓位于成都市武侯區望江樓公園內,是全國重點文物保護單位之一。唐代女詩人薛濤曾在此汲取井水,手制詩箋,并留下許多詩句。

為了紀念薛濤,明清兩代人先后在這里建起了崇麗閣、濯錦樓、浣箋亭、五云仙館、流杯池和泉香榭等建筑,構成了極富四川風格的園林建筑群。

鶴鳴茶社

鶴鳴茶社,作為2012年成都首批歷史建筑掛牌保護對象之一,原是上世紀二十年代初大邑龔姓人家所建,用鶴鳴山取名。初為兩層中式古典建筑,是民國時期少城公園內六大茶館之首,,也是目前成都所有茶館中影響力最大的茶館。

這里從民國時期,就是文人墨客聚集的地方,他們在此談古論今,吟詩作畫。后來,茶社保存至今,算起來也有百年了。如今,這里仍沿用老虎灶、銅壺燒水,露天竹椅、蓋碗茶待客,每一處都讓人能感受到老成都的味道,是外地人必來打卡的景點。

成都畫院

早在公元938年,后蜀主孟昶就在成都建立中國第一個皇家畫院,以黃筌、黃居寀父子為代表的工筆花鳥畫家創造的院體、畫派對后世影響深遠。在上世紀三四十年代,一批大師級人物云集成都,又為成都的繪畫發展起到了推波助瀾的作用。

成立之初的成都畫院辦公地點設在文化公園,1983年搬遷到支磯石街59號,如今的成都畫院占地2331平方米,其建筑外形為清末川西民居典型四合院建筑,風格古樸而典雅。

古色古香的歷史遺跡,別具特色的傳統民居,恢弘驚艷的摩天大樓,建筑見證了成都的變遷,它們用不同的形態,展示著這座錦繡之城的個性。細細地品味它們的內涵,聽它們講述老成都記憶里的故事。

你還知道哪些成都的特色傳統建筑可在下方留言。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|