工官制度是中國古代中央集權與官本位體制的產物。工官是城市建設和建筑營造的具體掌管者和實施者,對古代建筑的發展有著重要影響。

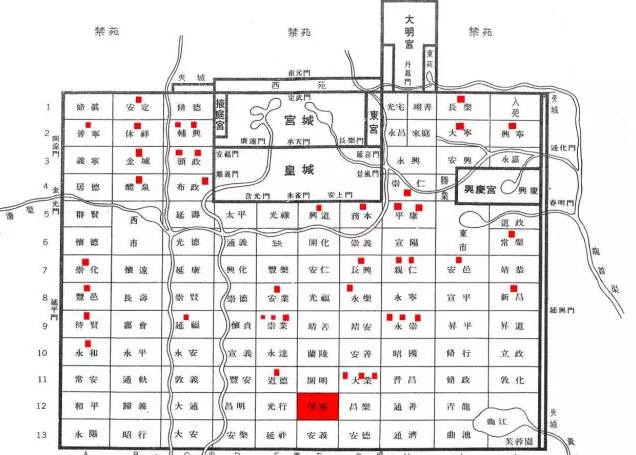

▲唐長安城觀考

自周至漢,國家的最高工官稱為“司空”。據東漢馬融的解釋,司空“主司空土以居民”,因此可以認為是因主管人居空間而得名的。漢代以后,司空成了一個不做實際工作的高位空銜,代之而起的是“將作”,由他“掌修作宗廟、路寢、宮室、陵園土木之工”。秦至西漢,稱為“將作少府”,東漢以后改稱“將作大匠”,唐宋則稱“將作監”。大匠和監的副手稱為“少匠”、“少監”。

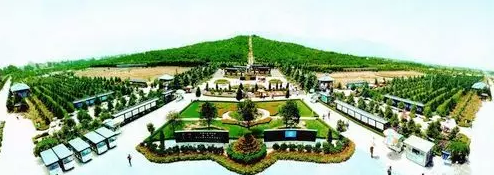

▲圖為秦始皇陵

隋代開始在中央政府設立“工部”,用以掌管全國的土木建筑工程和屯田、水利、山澤、舟車、儀仗、軍械等各種工務,其職務范圍比“將作”廣泛得多。但遇有皇室工程和京城官府衙署的建造,仍下達于“將作監”或“少府”承擔。明清兩朝均不設“將作監”,而在工部設“營繕司”,負責朝廷各項工程的營建。清康熙以后,則在內務府另設“內工部”(后改稱“營造司”),承擔清代特有的大規模行宮和苑囿的建造。

▲圖為清代宮廷園林——頤和園

“工官”集制訂法令法規、規劃設計、征集工匠、采辦材料、組織施工于一身,實行一攬子領導與管理。

歷史上曾出現過不少有作為的“工官”,較為突出的如:

隋代宇文愷——曾任營宗廟副監、營新都(隋都大興城,后即唐之長安城)副監、仁壽宮(后即唐之九成宮)監、營東都(洛陽城)副監、將作少匠、將作大匠、工部尚書等職。從他所任職務可看出:隋代東西兩大都城的規劃與營造,宮室、宗廟的興建,幾乎都出自他之手。

而大興城的規劃是古代城市建設史上最有代表性的成功范例之一。他還用1/100比例制作“明堂”的圖樣和木模型送朝廷審議,當時隋煬帝已批準其方案,后因征伐髙麗而停建。

有趣的是,他設計的“觀風行殿”(隋場帝為了北征時諳耀于戎狄,令宇文愷設計了一座可坐千人的大帳,又設計了一座有輪子可推行的“行殿”,殿上可容數百侍衛),結果是“戎狄見之,莫不驚駭,帝彌悅焉”。

圖為大明宮效果圖

宋代李誡——以父蔭進人仕途后,長期在將作監任職,由主簿做起,提升至丞(中層官員),再升至少監及監(副首長及首長),畢生16次提升,多是由于工程實績,所以富有實踐經驗。

他經手的工程有王府、辟雍、尚書省署、太廟、龍德宮、朱雀門、景龍門、開封府署、欽慈太后佛寺、棣華宅、軍營等。他的突出貢獻在于編修了《營造法式》一書(每年必考知識點),詳細記錄了當時的官式建筑做法共3272條,都是可以操作的實際經驗總結,并附有大量精致的圖樣,使后人得以全面了解宋代官式建筑的技術與藝術狀況。

▲圖為營造法式

明代蒯祥、徐杲等——明初遷都北京,嘉靖大興土木,由此造就了一批工匠出身的工官,蒯祥和徐杲是其中較為突出的二位。蒯祥是蘇州吳縣人,隨其父為木匠,永樂時參與宮殿、長陵的興建,后又負責宮中前三殿、獻陵、裕陵、隆福寺等的工程。因工程實績而被提升為工部侍郎(三品官h徐杲也是木匠,嘉靖年間,參加北京前三殿和西苑永壽宮的重建,大顯身手,得到明世宗的賞識而直接提升為工部尚書(二品官),是明代匠人中提升官位最高的一員。

中國古代建筑實際上存在兩種發展模式:一種是在工官掌管下建造的官式建筑;另一種是各地自主建造的民間建筑。前者的設計、預算、施工都由將作、內府或工部統一掌握,不論建筑物造于何地,都有圖紙、法式和條例加以約束,還可派工官和工匠去外地施工,所以建筑式樣統一,無地區的差別性。

由于人力、財力和技術的集中,這些建筑能反映當時全國的最高技木和藝術水平。后者則由各地工匠參與設計并承擔施工,因地制宜,建筑式樣變化多端,地方特色鮮明。兩者之間雖然也有某些聯系與影響,但基本上是沿著各自的軌跡前進。正由于此,才成就了我國古代建筑豐富多彩的總體面貌。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|