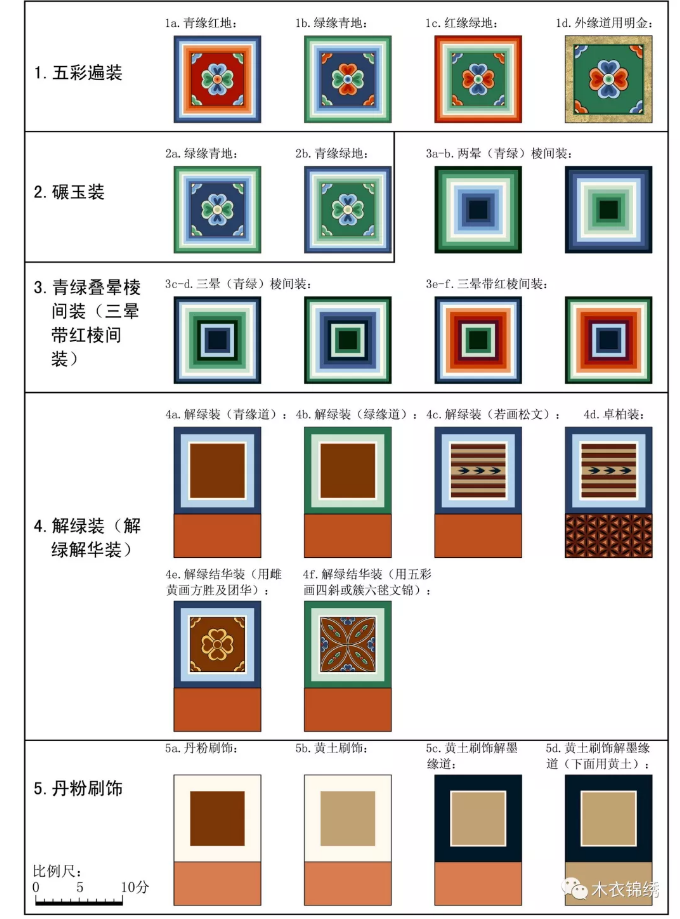

“五彩遍裝”及“碾玉裝”是宋《營造法式》彩畫作制度中兩種等級最高的彩畫類型。二者在色彩和紋樣方面既有一定的相似性,又有各自顯著的特點。本文通過梳理《營造法式》文本、分析相關實物遺存,對這兩個重要彩畫類型及相關術語進行辨析,比較二者在用色和視覺效果上的差異,并作出色彩復原圖解。

五彩遍裝制度

“五彩遍裝”是《營造法式》中最具代表性、最復雜、所占篇幅最多的彩畫樣式。以下對《營造法式》有關“五彩遍裝”的材料,以及“五彩遍裝”的步驟、原料、歷史演變作一概略的介紹,并對“五彩遍裝”的主要特征進行總結。

《營造法式》中關于“五彩遍裝”的材料

在《法式》中,關于“五彩遍裝”的介紹主要有以下幾個部分:

《法式》卷14第2篇“五彩遍裝”,共2千余字,從四個方面介紹了“五彩遍裝”的形制和做法:

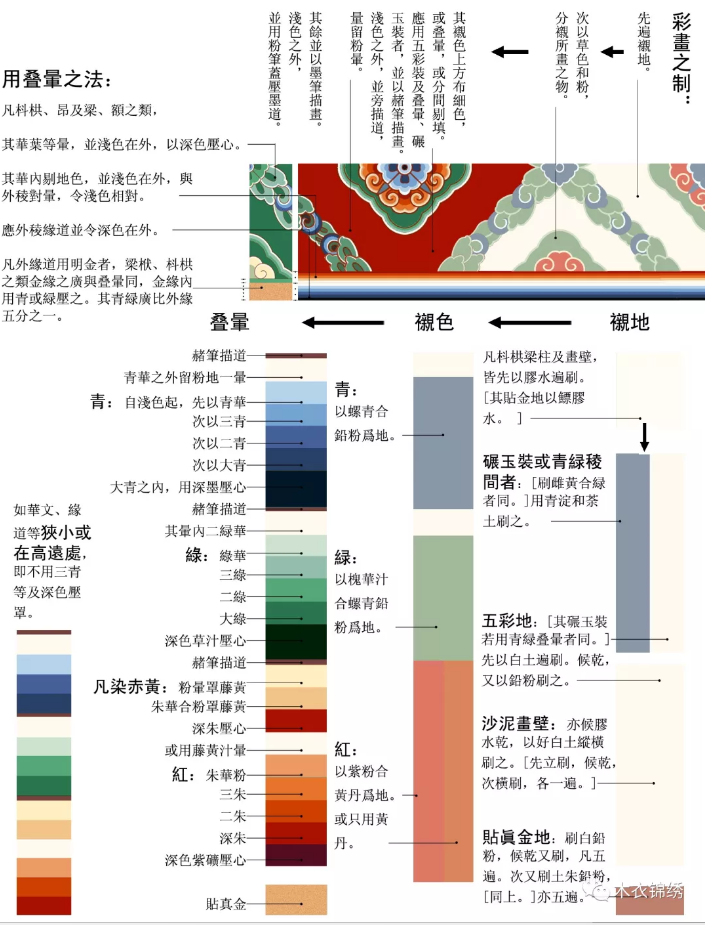

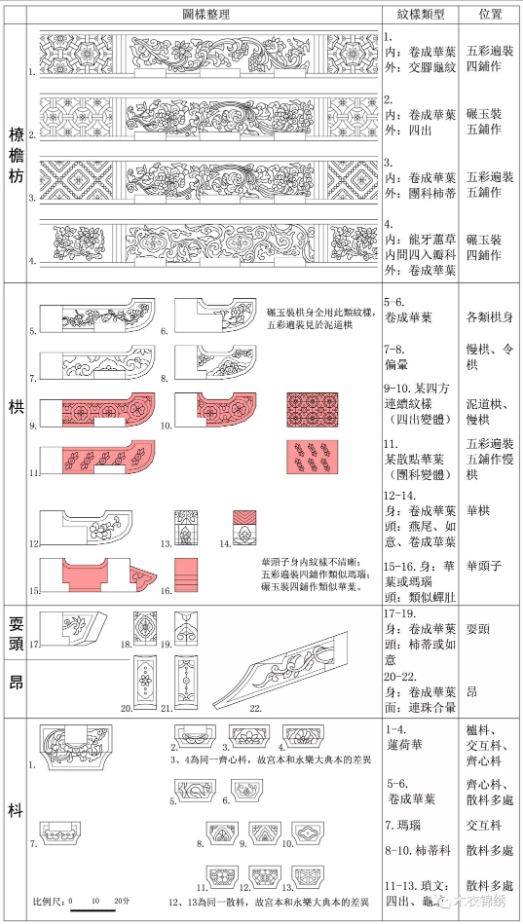

1、構圖:緣道做法及其色彩和尺寸的規定(圖1);

2、色彩:用青、綠、紅疊暈與間裝的設色方法(圖2);

3、紋樣:華文、瑣文、龍鳳走飛等名目、畫法與用法;

4、裝飾與構件的搭配關系(圖3)。

圖1《營造法式》“五彩遍裝之制”色彩復原圖

圖2《營造法式》“彩畫之制”色彩復原圖

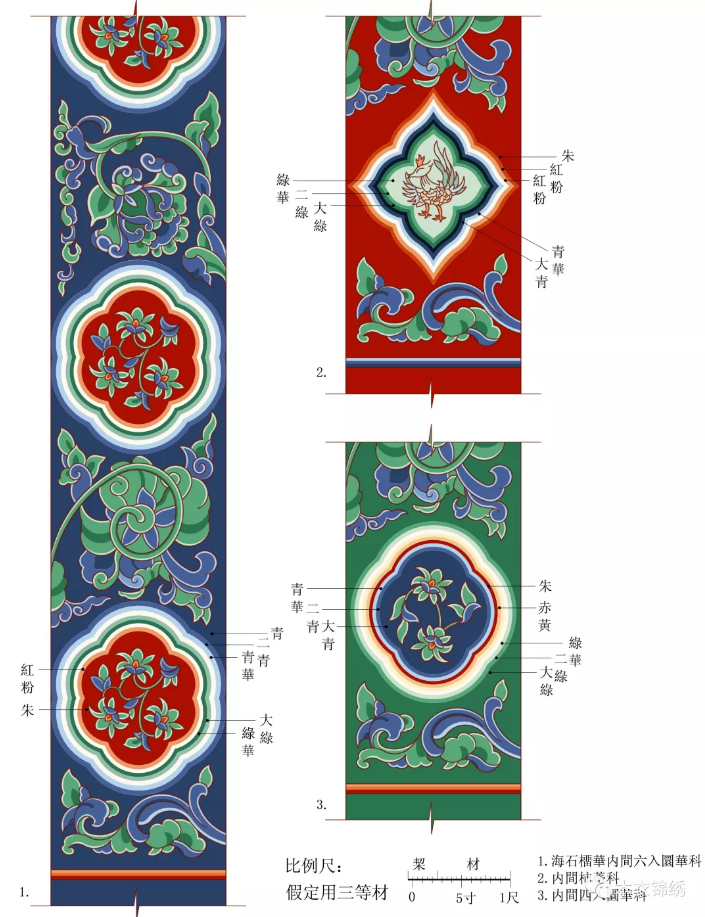

圖3《營造法式》五彩遍裝:柱身作海石榴等華內間四入瓣科等

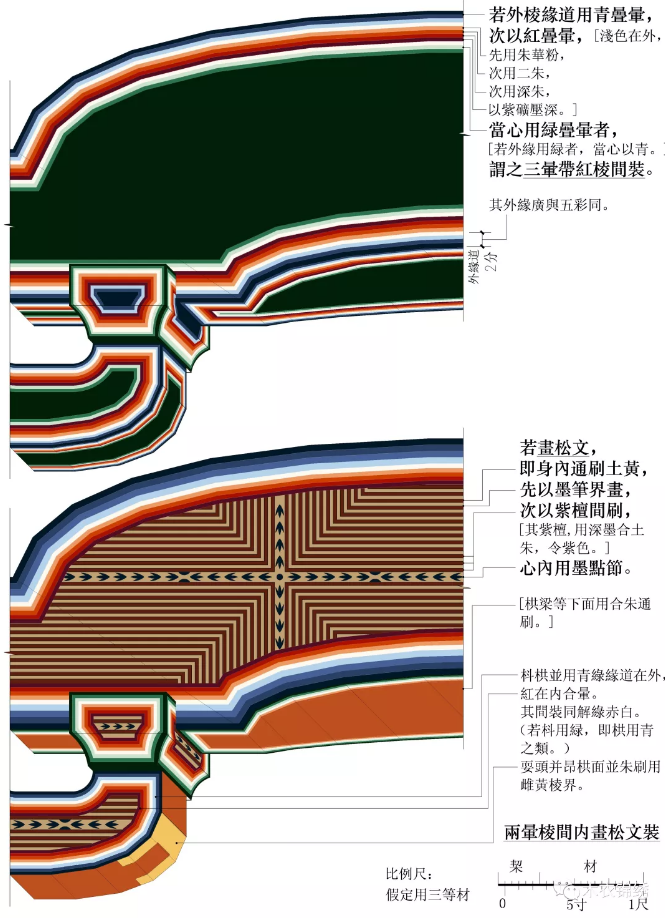

《法式》卷14第7篇為“雜間裝”,記有“五彩間碾玉裝”的做法,并提到“用間紅青綠三暈棱間裝與五彩遍裝及畫松文等相間裝”的做法,可見“五彩遍裝”在實際運用中,還可與“碾玉裝”、“三暈帶紅棱間裝”和“畫松文裝”搭配使用。

《法式》卷25第3篇的“彩畫作功限”中,又有“五彩間金”的名目。“五彩間金”和“五彩遍裝”同屬于上等彩畫[1],其中“五彩間金”所用人工約為“五彩遍裝”的1.2倍[2],因此更為昂貴。

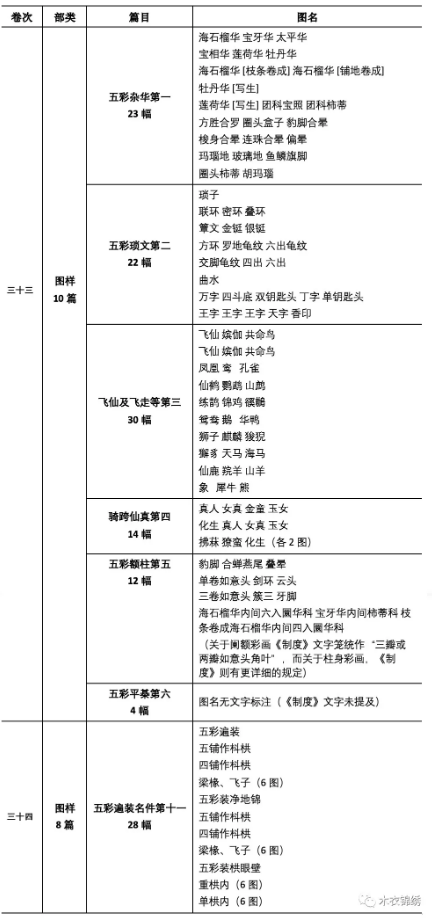

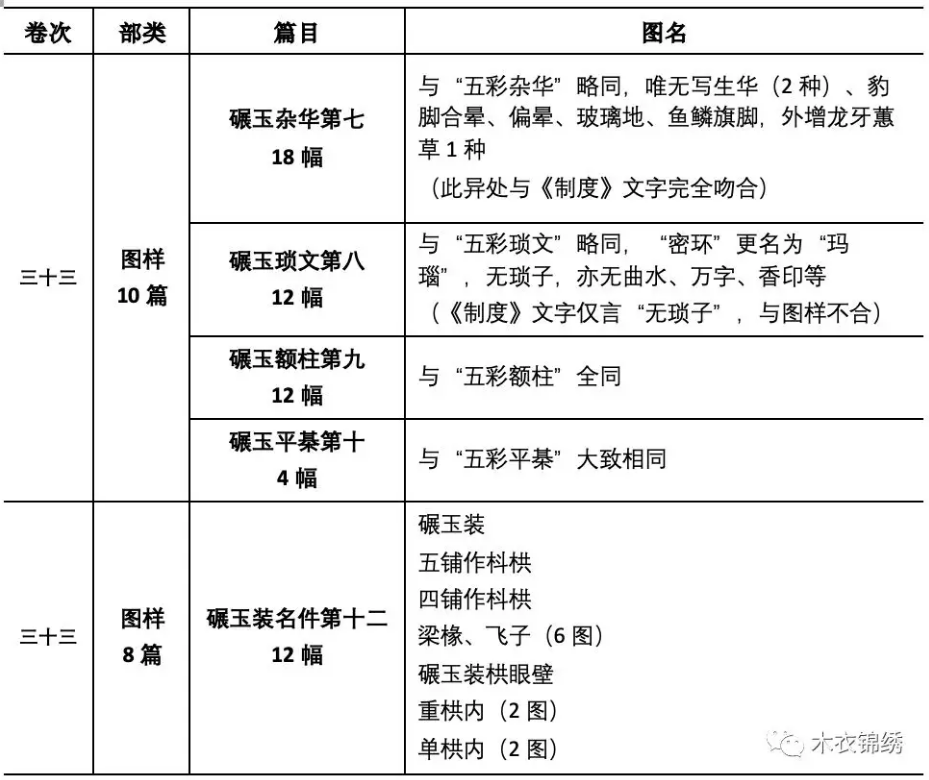

《法式》卷33、卷34,有“五彩雜華第一”、“五彩瑣文第二”、“飛仙及飛走等第三”、“騎跨仙真第四”、“五彩額柱第五”、“五彩平棊第六”、“五彩遍裝名件第十一”共7篇133幅圖樣(參見表1),從形象的角度表現了“五彩遍裝”所用的各類紋樣,以及各種構件的裝飾方法。

表1《營造法式》彩畫作部分五彩遍裝相關圖樣篇目統計

“五彩遍裝”的主要特征

總的來說,“五彩遍裝”的主要特征可以概括為以下幾點:

第一,在構圖方面,各種木構件都劃分為“緣道”和“身內”兩部分。“緣道”又分為“外緣道”和“空緣”兩段,內外緣道總尺寸占構件高度的1/9左右[3];以4—6層疊暈色階作“緣道對暈”,強調木構件豐富的輪廓線條;在“身內”填充各種紋樣。

第二,在色彩方面,以青、綠、紅三色為主,小面積點綴黑、白、黃等色。青、綠、紅三色,采用石青、石綠、朱砂三種礦物顏料研漂得出的不同明度的色階,根據紋樣的結構由淺至深分層平涂作“疊暈”,或深色在外淺色在內作“對暈”,相鄰的色域或相鄰的構件須作“間裝”,即盡量采用不同的顏色和花樣。由此,一方面可以通過色彩強調紋樣的結構,另一方面則由強烈的冷暖對比和明度對比而達到“鮮麗”的視覺效果

第三,“五彩遍裝”的紋樣樣式極其豐富,共有百余種,其中最主要的有兩類,即以植物特征為主的“華文”和以幾何特征為主的“瑣文”,在“華文”之內,還可以點綴“行龍”、“飛仙”、“飛禽”、“走獸”等,也有全用“龍鳳走飛”裝飾的,則以“云文”補空。不論是“華文”還是“瑣文”,其共同特征是形狀圓潤、飽滿,色彩鮮麗,構圖勻稱,少留空隙。除此之外,還有飽滿程度次之的“白地枝條華”和“五彩凈地錦”,可靈活用于各類構件,但不在《法式》主要介紹之列。

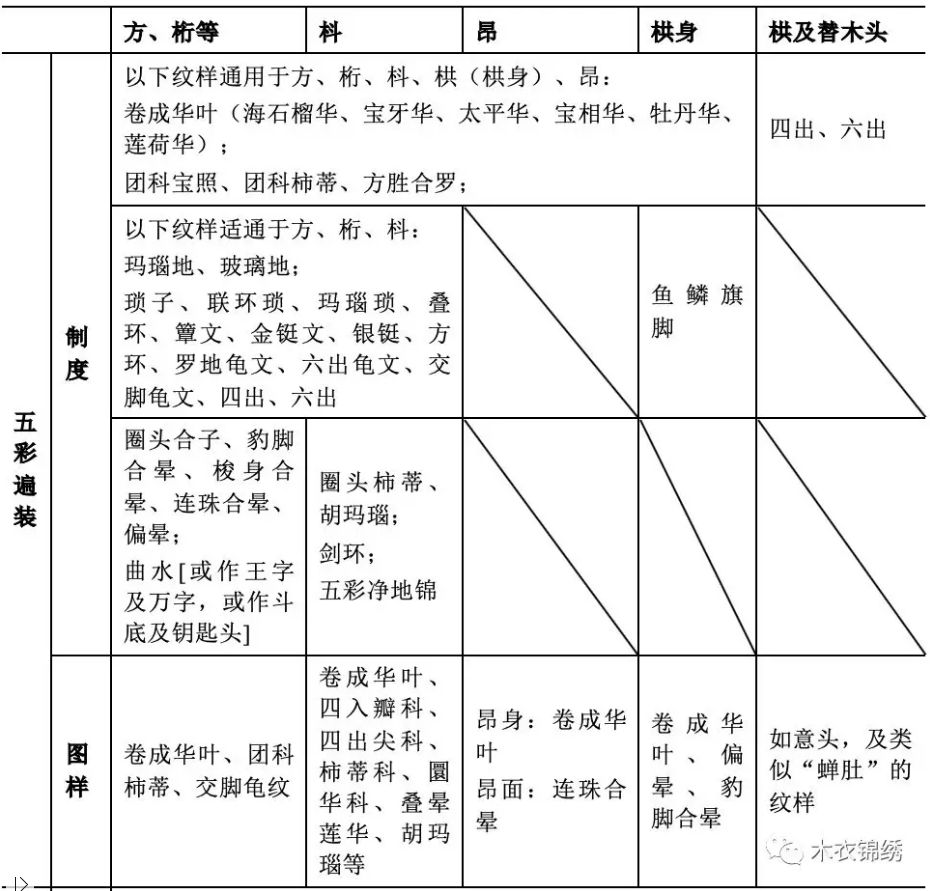

第四,“五彩遍裝”的紋樣和構件有一定的搭配關系,見于《法式》“五彩遍裝”篇“華文九品”、“瑣文六品”和“凡五彩遍裝”條,另外在《法式》圖樣“五彩額柱”、“五彩遍裝名件”中,也有所表現。這幾處內容互相之間略有出入(見表2),說明有的搭配關系只是舉例,在實際運用中可能還有較大的變通余地。不同構件除了可以選用不同紋樣之外,還可以選用不同的裝飾類型,例如將“五彩遍裝”和“碾玉裝”、“疊暈棱間裝”、“畫松文裝”合用等等。(見表3)

表2五彩遍裝、碾玉裝枓栱方桁紋樣表

表3五彩遍裝、碾玉裝枓栱紋樣

碾玉裝

“碾玉裝”是《營造法式》的上等彩畫樣式之一,規格僅次于“五彩遍裝”和“五彩間金”,所用人工相當于“五彩遍裝”的一半左右[4]。

《營造法式》中關于“碾玉裝”的材料

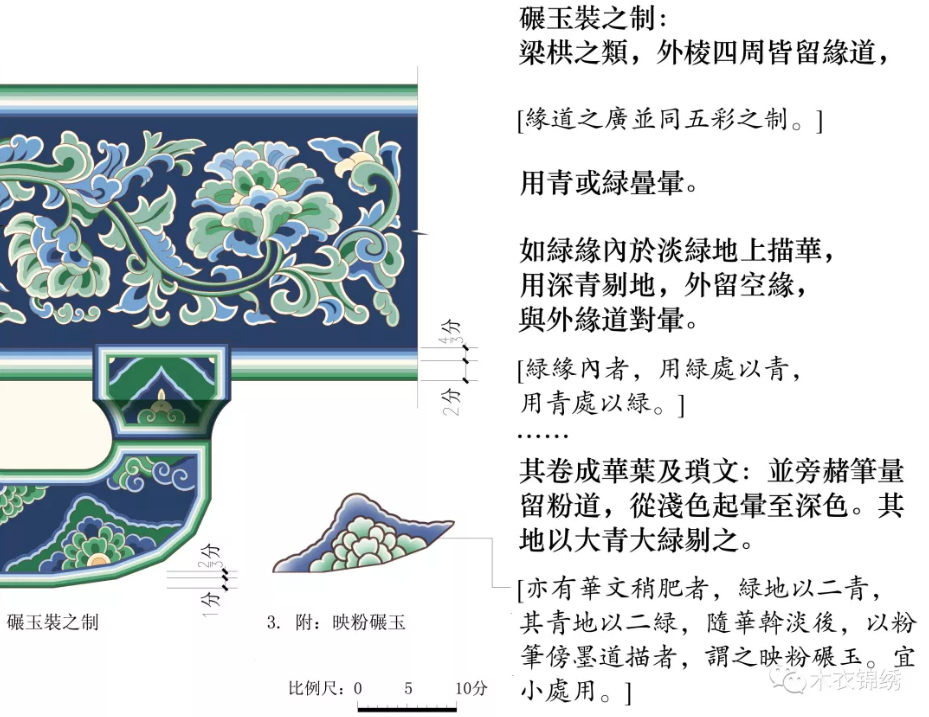

《法式》卷14第3篇“碾玉裝”,共300余字,介紹了“碾玉裝”的構圖、色彩、紋樣和搭配關系,在紋樣的具體繪制中,又有“映粉碾玉”的變通方法(見圖4)。

《法式》卷14第7篇為“雜間裝”,記有“五彩間碾玉裝”、“碾玉間畫松文裝”、“青綠三暈棱間及碾玉間畫松文裝”的做法,可見“碾玉裝”在實際運用中,還可與“五彩遍裝”、“青綠三暈棱間裝”和“畫松文裝”搭配使用。(圖5)

圖4《營造法式》“碾玉裝之制”色彩復原圖

圖5《營造法式》“棱間裝”及“松文裝”色彩復原圖

《法式》卷25第3篇的“彩畫作功限”中,又有“搶金碾玉”和“紅碾玉”的名目,所用人工和“碾玉裝”相同[5]。

《法式》卷33、卷34,有“碾玉雜華第七”、“碾玉瑣文第八”、“碾玉額柱第九”、“碾玉平棊第十”、“碾玉裝名件第十二”共5篇58幅圖樣(參見表4),從形象的角度表現了“碾玉裝”所用的各類紋樣,以及各種構件的裝飾方法。

表4《營造法式》彩畫作部分五彩遍裝相關圖樣篇目統計

“碾玉裝”和“五彩遍裝”的用色差異

從《法式》“彩畫作制度·碾玉裝”一篇以及圖樣各篇可知,“碾玉裝”的構圖比例,“疊暈”、“間裝”的畫法,以及紋樣圖形和“五彩遍裝”幾乎完全相同,差異主要在于用色的不同,包括以下幾個方面:

第一,襯地顏色不同。根據《法式》“總制度·襯地之法”條,“五彩地”依次刷膠、白土和鉛粉,完成面應該是明亮的暖白色;

而“碾玉裝”的襯地有兩種可能性。一種是“用青綠疊暈”的“碾玉裝”,襯地與“五彩地”相同;另一種是“碾玉裝或青綠棱間者”,則先刷膠,再刷青淀和荼土的混合物,完成面應該是淡青綠色。在“碾玉裝之制”條,亦提到先“于淡綠地上描華”,再“用深青剔地”。

第二,“主色”不同。根據《法式》“五彩遍裝之制”和“碾玉裝之制”兩條,“五彩遍裝”的“緣道”和身內華文,均用青、綠、朱三色疊暈,“剔地”亦用“朱或青、綠”;而“碾玉裝”的“緣道”和身內華文均用青、綠二色疊暈,“剔地”用深青或大綠。

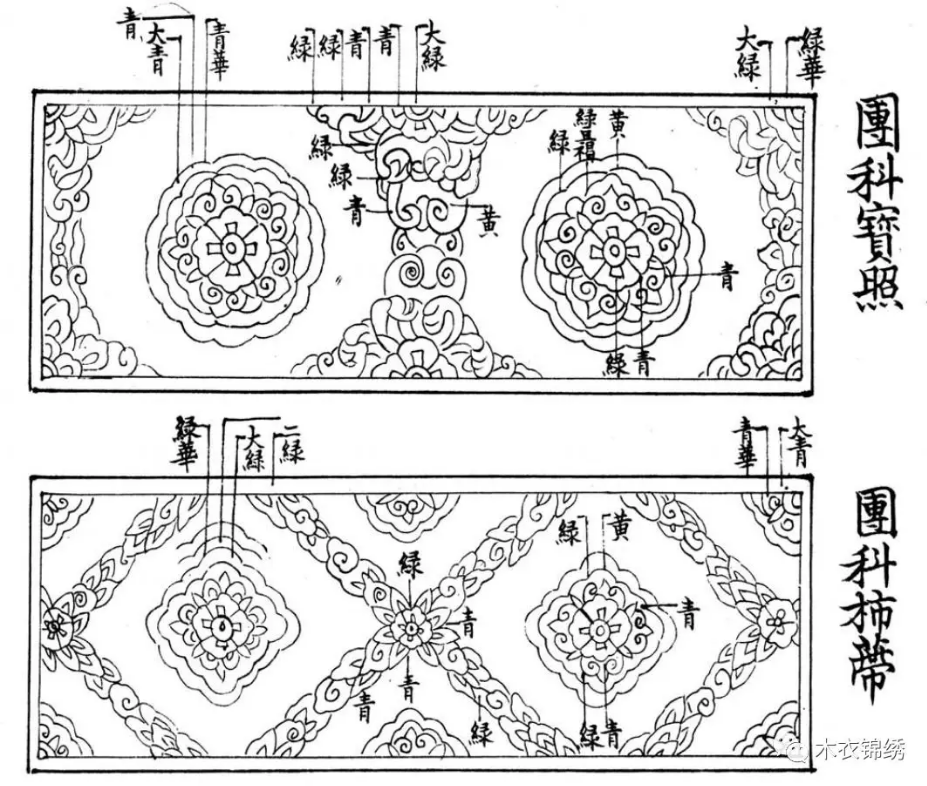

第三,點綴色除了近于黑色的深色,以及白色之外,都有黃色,但有所不同。“五彩遍裝”用藤黃、深朱罩染“赤黃”,或用金箔作“明金緣道”,是偏暖的、明亮的純黃色;“碾玉裝”用藤黃、淺綠罩染“綠豆褐”,則是偏冷的、暗淡柔和的黃綠色。從圖樣標注看來,“碾玉裝”的點綴色,除了“綠豆褐”以外,在“團科寶照”和“圈頭柿蒂”的花心部位也有“黃”,可能是不罩淺綠的藤黃。(圖6)

圖6故宮本《營造法式》中的碾玉裝圖樣

第四,色彩關系不同。由上面的幾條可知,“五彩遍裝”的色譜是一個具有強烈冷暖對比的互補色組合,總體效果鮮艷而明亮;而“碾玉裝”的色譜則是冷色調的類似色組合,總體效果清新而柔和。(參見圖7)

圖7《營造法式》彩畫各裝飾類型的色彩示意

“碾玉裝”的變通類型

前面已經提到,“碾玉裝”所用人工僅相當于“五彩遍裝”的一半,說明“碾玉裝”雖然華文樣式和“五彩遍裝”相仿,復雜程度卻遠次于“五彩遍裝”。“碾玉裝”除了色譜較簡單之外,畫法上也有簡化,主要體現在“疊暈”的簡化上。

在“彩畫之制”條提到“疊暈碾玉裝”的名目,在“襯地之法”條又提到“碾玉裝若用青綠疊暈者”,均與籠統的“碾玉裝”有所區別。可見“碾玉裝”分為“用疊暈”和“不用疊暈”兩種,“功限”并未對此區別對待,應是在實際操作中隨宜掌握。

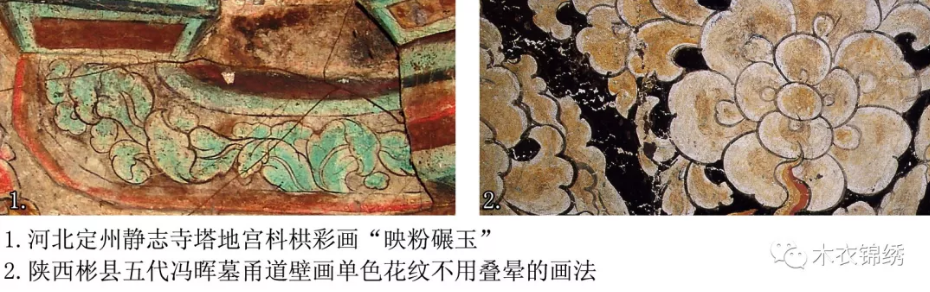

《法式》還規定,在面積較小的地方,可以作“映粉碾玉”,即是不用疊暈的碾玉裝:

“亦有華文稍肥者,綠地以二青,其青地以二綠,隨華斡淡后,以粉筆傍墨道描者,謂之映粉碾玉。宜小處用。”[6]

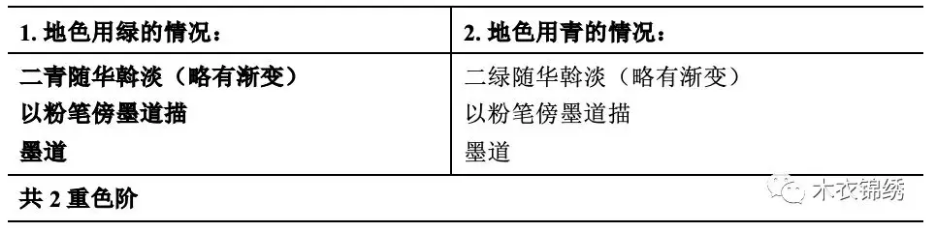

“映粉碾玉”將常規的4—6重疊暈變為“斡淡——粉筆描道”(見圖4、圖8),其色階簡化如表5。

圖8五代、北宋時期墓室地宮中“映粉碾玉”的彩畫做法

圖8.1由文物局提供8.2引自《五代馮暉墓》

表5"映粉碾玉"的用色情況

在“碾玉裝”中,除了“疊暈”可以變通以外,“青綠”的用色也可以變通。

如前所引的“彩畫作功限”中,有“搶金碾玉”和“紅碾玉”的名目,所用人工和“碾玉裝”相同,而“彩畫作圖樣·五彩平棊第六”中還有一條圖注:

“其華子,暈心墨者系青,暈外綠者系綠,渾黑者系紅,并系碾玉裝;不暈墨者,系五彩裝造。”

應指有的平棊華子作紅色的“碾玉裝”。

關于“紅碾玉”的具體樣式,《法式》中沒有介紹,從字面上理解,應指不用青綠的紅色系疊暈,造成明暗相間的雕塑效果,如玉雕質感,與青綠碾玉相對。在高平開化寺大殿的枓栱彩畫中,局部可以看到這類的彩畫做法。(圖9)

圖9高平開化寺大殿內檐斗栱彩畫作“紅碾玉”的例子

注釋

[1]《營造法式》卷第28,諸作等第·彩畫作:“五彩裝飾[間用金同。],青綠碾玉……為上等。”

[2]“五彩間金”4尺4寸為一功,“五彩遍裝”5尺5寸為一功。

[3]據“五彩遍裝之制”條:“梁栱之類,外棱四周皆留緣道……[梁栿之類緣道,其廣二分。枓栱之類,其廣一分。]外留空緣,與外緣道對暈。[其空緣之廣,減外緣道三分之一。]”枓栱之類構件,按單材算,高15分,如果外緣廣1分,空緣廣2/3分,則合計1.7分,約占構件總高的11%;梁栿之類構件,按“大木作·造梁之制”,高35—43分,如果外緣廣2分,空緣廣4/3分,則合計3.3分,約占構件總高的8—9%。

[4]見《法式》卷25,“諸作功限·彩畫作”:“五彩遍裝亭子、廊屋、散舍之類,五尺五寸……青綠碾玉[紅或搶金碾玉同。]亭子、廊屋、散舍之類,一十二尺……各一功。”

[5]見《法式》卷25,“諸作功限·彩畫作”:“青綠碾玉[紅或搶金碾玉同。]亭子、廊屋、散舍之類,一十二尺。”

[6]《營造法式》,卷14,“碾玉裝·其卷成華葉及瑣文”條。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|