圭表是中國古代重要的天文儀器,主要用于測量正午日影長度,確定冬至和夏至,進而確定回歸年長度和歷法的起算點。

圭表是由圭和表兩部分構成。表是一根垂直豎立在地上的桿子,圭是平放在地上的起標尺作用的部件,放在表的正北方。從圭上的刻度讀出表影的長度。表也可不與圭結合而單獨使用測量方位,而與圭組合起來的圭表則用來測量正午日影。

由于不同季節太陽在正午十分的高度角不同,表投在圭上的影長也隨之不同。在北回歸線以北到北極圈以南的地區,正午時分太陽永遠在正南方向,冬至日太陽高度角最低,表影最長,夏至日相反。

甲骨文中就有可能是正午測日影的卜辭,《周禮》中有“日至之景,尺有五寸,謂之地中”的記載。至遲在春秋時期就形成了用圭表測影確

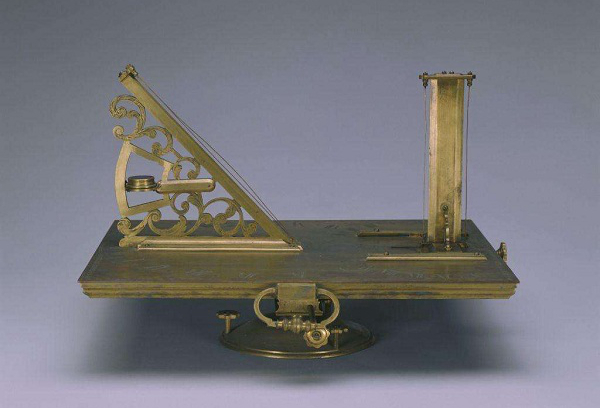

古文獻明確記載西漢長安城的靈臺上設置銅圭表,表高八尺,圭長一丈三尺。1965年江蘇儀征一座東漢中期墓中出土過一件小型銅圭表,表高為正常尺度的十分之一。

為了提高測量精度,需要保證表的垂直和圭面的水平。表的垂直是通過在表上懸掛垂線實現的,圭面的水平則采用了在圭面上開設溝渠的方法。漢代出土的銅圭表模型上已經有了溝渠。

從漢代到清代,中國古代留下了一系列二十四節氣中午日影的數據,這是中國古代歷法的寶貴資料。

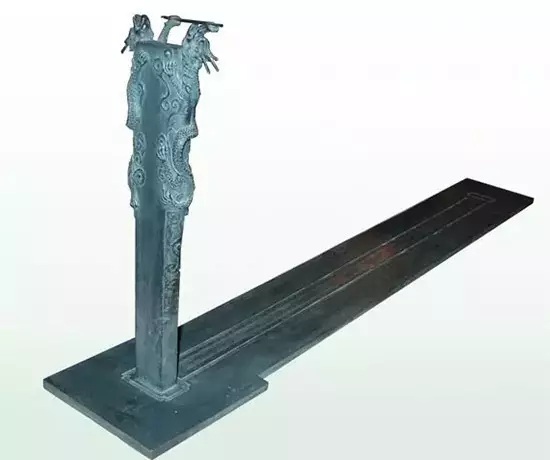

中國傳統的表高一般是八尺高,也有一丈高和九尺高的。對圭表作出最重大改革的是元代的郭守敬。為了提高觀測精度,郭守敬將表高改為四十尺。但是表高增加之后表端投射到圭面的影子就會模糊不清,為了解決這個問題,郭守敬又設計了景符(一個帶有小孔的銅片),放在圭面上,有軸可以轉動,利用小孔成像原理把太陽的影子投到圭尺上,這樣觀測精度大大提高。

文獻記載郭守敬建造過數個高表,其中河南登封告城鎮的高表至今依然存在,現在一般稱之為登封觀星臺。登封觀星臺實際上是以高臺本身作為表,以設置在高臺上的一條橫梁作為表端,橫梁到圭面的高度正好是元代的四十尺。圭面上有刻度,并有溝渠以調整水平。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|