本文系統考察了永樂大鐘梵字銘文中作為核心的兩組五方佛曼荼羅,以及寺院建筑中此類曼荼羅的運用。通過梳理曼荼羅圖像表達和意義構建在法器和建筑中的同構關系,展現出明代早、中期北京及周邊漢地佛寺中符號運用與空間設計的體系化特征。同時,通過永樂大鐘懸掛結構之上曼荼羅諸尊的體系化組織及其與建筑空間和使用功能相適應的方位調整,歸納出上U形環可能存在的安裝錯誤。根據鐘頂內壁曼荼羅的空間構成,總結了大鐘各組成部分的一體化設計特點。

關鍵詞:永樂大鐘;曼荼羅;五方佛;空間意義;梵文

1.引子\1.1.永樂大鐘及其研究概況

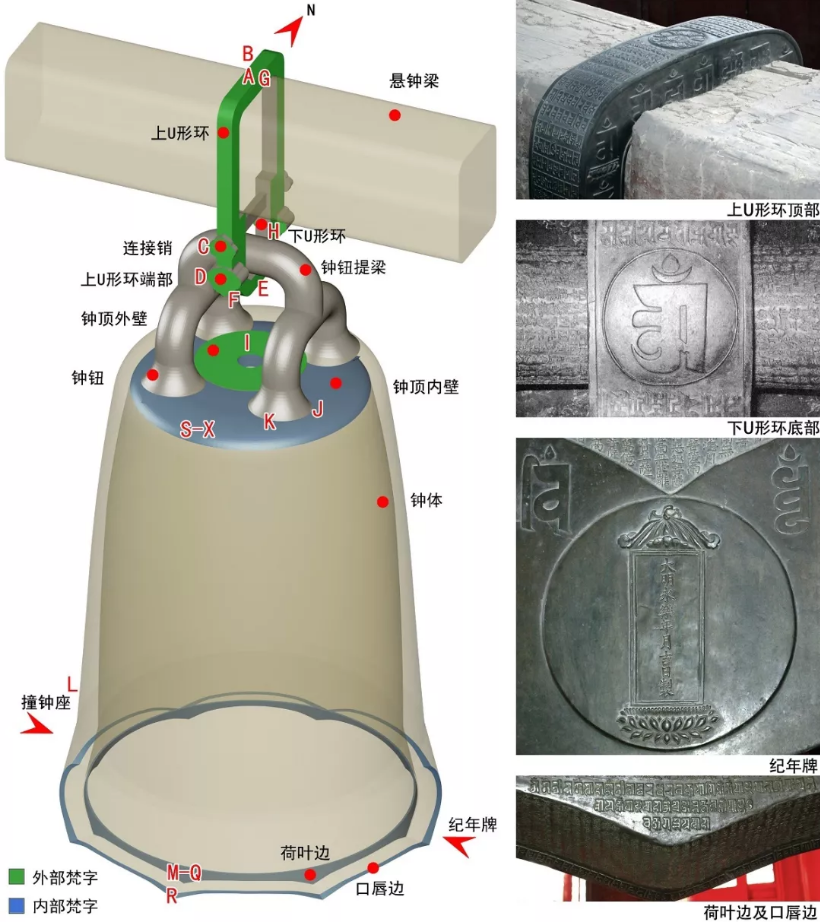

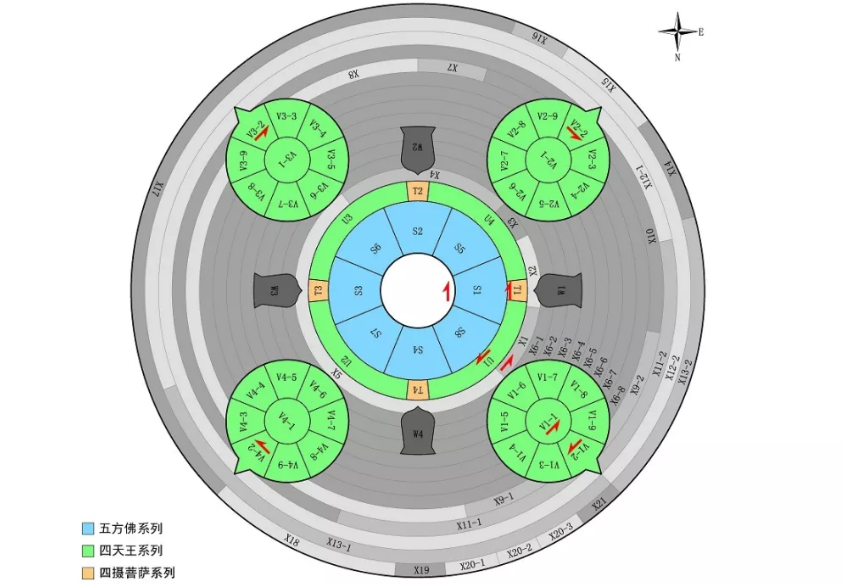

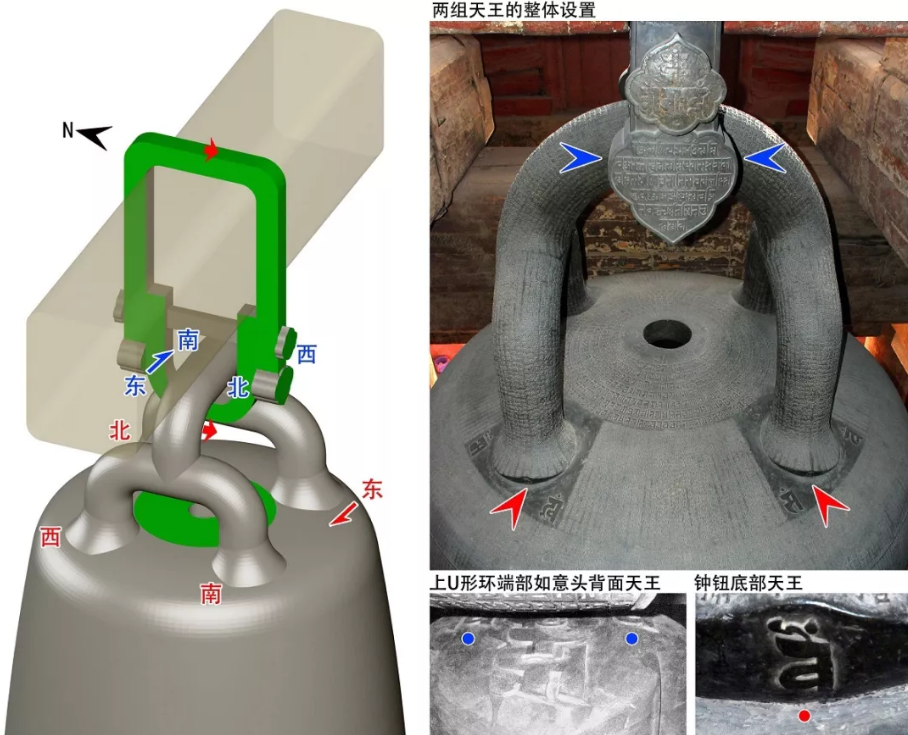

永樂大鐘通高6.94米,口徑3.3米,由成祖時期重要人物姚廣孝監造。01此鐘約鑄成于永樂十八年(1420),現藏大鐘寺古鐘博物館坐北朝南的大鐘樓內。永樂大鐘整體分為懸掛結構、鐘鈕和鐘體三大部分。懸掛結構上U形環置于懸鐘梁上,下U形環承托鐘鈕提梁,二者通過南北兩向的連接銷相互結合,連接銷兩端的小如意頭(C)與上U形環端部的大如意頭(D)上下相對。鐘體自頂部至底部漸次敞開,其口沿呈波形,設八耳(圖1)。

圖1/永樂大鐘基本構成與梵字銘文分區示意

大鐘內外表面遍鑄梵、漢銘文。梵字銘文均取蘭札體,以碩大的字體、豐富的內容和體系化的布局顯示出其重要地位。此類銘文分置于懸掛結構(A-H)、鐘頂外壁(I-K)、鐘頂內壁(S-X)、鐘裙兩側(L)、荷葉邊(M-Q)、口唇邊(R)6個區域內。其內容以五方佛曼荼羅為核心,以各類真言、種子字為主體,多數按梵字書寫格式,依左起橫列之序排布(附表1、附圖1-3)。

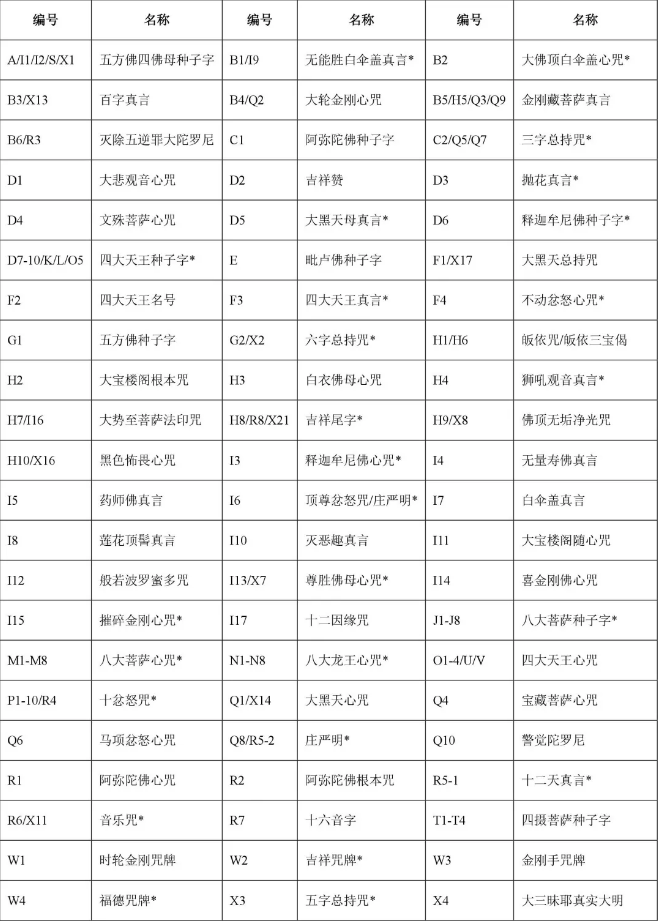

附表1/永樂大鐘梵字銘文內容簡表(標*號者與《永樂大鐘梵字銘文考》差異較大或被遺漏)

注:1.六字總持咒(G2、X2)在《大乘經咒》之《佛頂大白傘蓋楞嚴陀羅尼經》中,作為各句起始而大量出現。因其與作為加持的三字總持咒相仿,故暫擬此名。2.五字總持咒(X3)在《準提凈業》中,為依次排列的凈法界真言,以及護身真言、一字大輪咒、普禮真言之核心梵字。其構成與前咒相近,故擬此名。3.福德咒牌(W4)在銘文中略有模糊,但參考法海寺大雄寶殿彩畫中的相同咒牌可知,乃福德和吉祥尾字的組合(lak?mī?uva?)。此處與吉祥咒牌(W2)呼應,取其意譯。

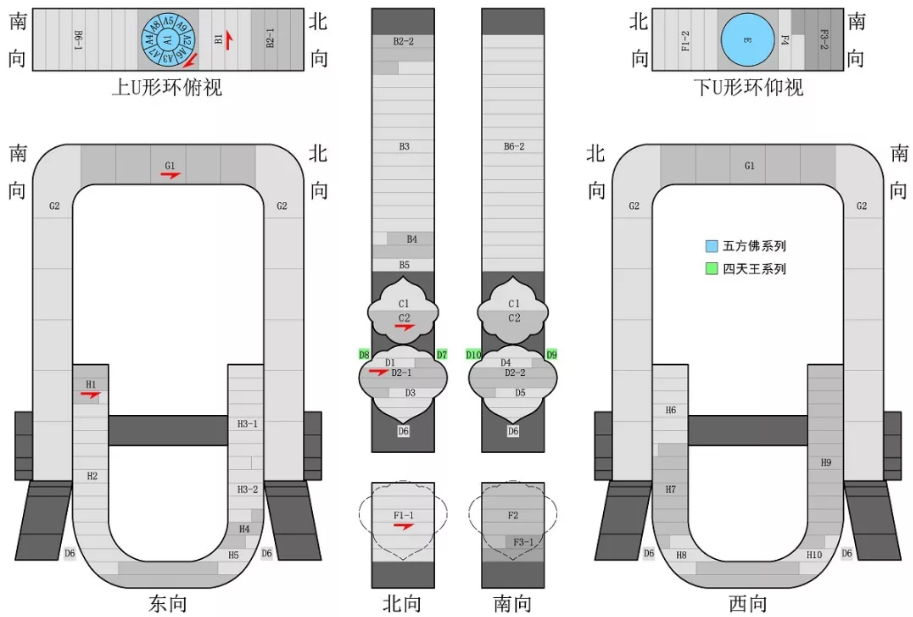

附圖1/永樂大鐘懸掛結構銘文布局示意

附圖2/永樂大鐘鐘頂外壁、鐘裙兩側、荷葉邊、口唇邊銘文布局示意(荷葉邊及口唇邊依身處鐘內的參禮者視角)

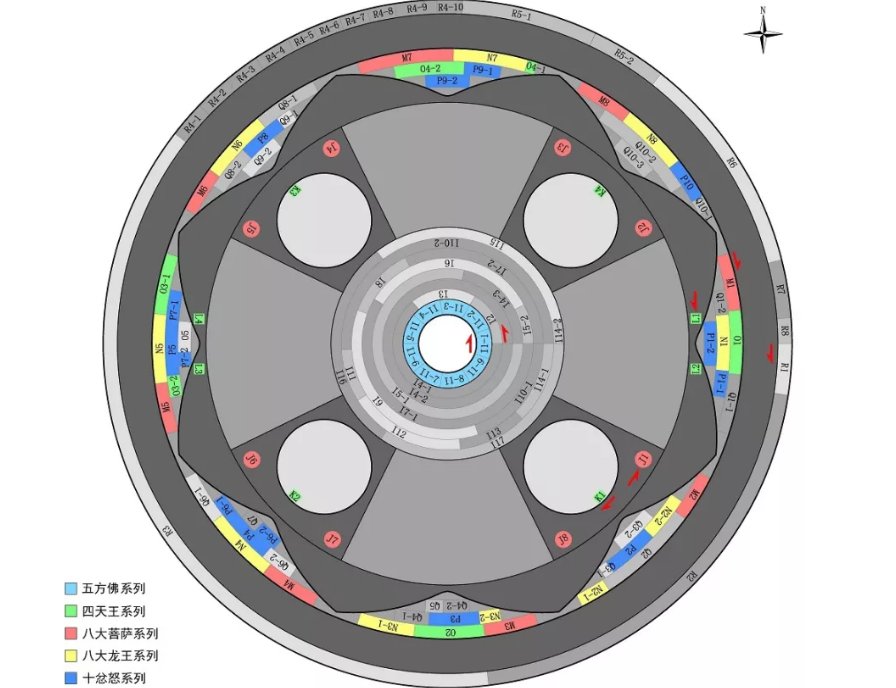

附圖3/永樂大鐘鐘頂內壁銘文布局示意

永樂大鐘所涉梵字已經過多方探討。03高凱軍等整理了此鐘自鑄鐘廠鑄成后(永樂十八年/1420),初懸于漢經廠,后遷至萬壽寺(萬歷五年/1577),并于清代移入現址覺生寺(乾隆八年/1743)的經歷,并提出銘文內容顯密結合、布局注重東向的特征。張保勝進一步對銘文內容及含義加以考釋,但存在少數遺漏和失準,且原拓片個別方位標記有誤。高山杉、廖旸則對部分內容進行了補充。本文基于現有成果,根據實地考察和實物比較,對梵字銘文進行了完整解讀。以此為基礎,嘗試考察銘文所涉曼荼羅的空間布局及其與明代系列建筑的同構關系。

1.2.五方佛曼荼羅的基本構成

明代早、中期北京及周邊地區寺院的法器和建筑中,五方佛曼荼羅的運用較為普遍。僅在北京地區現存者,即有真覺寺、智化寺;西山法海寺、承恩寺等。其類型主要包括示現諸尊畫像的大曼荼羅、以三昧耶形表達的三昧耶曼荼羅,以及通過種子字表達的法曼荼羅,其中法曼荼羅的運用最為廣泛。

此類曼荼羅諸尊的基本構成相對一致,多含五方佛、四佛母和四天王。五方佛包括中央毗盧佛、東方不動佛、南方寶生佛、西方阿彌陀佛、北方成就佛,分布于中央和四正方位。四佛母包括佛眼佛母、麻麻吉佛母、白衣佛母、救度佛母,分布于四維方位。四天王依次為東方持國天王、南方增長天王、西方廣目天王、北方多聞天王,普遍分布于四隅。

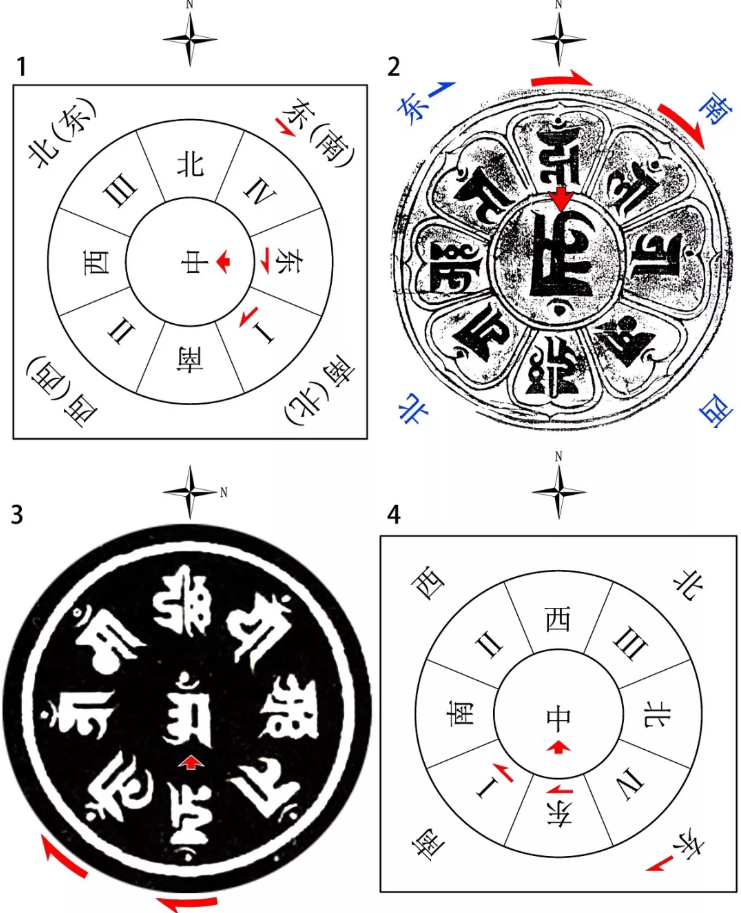

就五方佛曼荼羅的通行模式而言,則居中的毗盧佛面東而坐,其前方為東方不動佛(圖2.1)。周邊諸尊均面朝主尊,按各自方位順時針排列。四方四佛自毗盧佛前方的東方不動佛起始,四維佛母則始于東南(Ⅰ-Ⅳ)。四天王自東北向起始,多按東南西北之序,部分則依南北西東四大之序。04然而在方位受限的建筑空間內,隨著影響因素的增加,諸尊布局往往會對通行模式進行調整。

圖2/五方佛曼荼羅的通行模式及其調整(1.通行模式;2.永樂大鐘上U形環曼荼羅與四天王種子字的組合及中尊面北做法;3.中尊面東做法;4.中尊面南做法)

2.永樂大鐘曼荼羅的體系化組織

永樂大鐘梵字銘文中的五方佛曼荼羅包括兩組(A、S),分置于懸掛結構上U形環頂部和鐘頂內壁中央,均為法曼荼羅。兩組曼荼羅所處的位置凸顯出其核心地位,部分關聯性內容更將相對獨立的懸掛結構和鐘體聯系起來。無論兩組曼荼羅本身,抑或與之匹配的種子字和真言等在布局和朝向上并不統一,均存在因地制宜的變化。

2.1.外部空間的五方佛曼荼羅\2.1.1.曼荼羅朝向的倒置

永樂大鐘懸掛結構上U形環頂部的五方佛曼荼羅(A)尺寸較小,包含五方佛和四佛母兩類元素(圖3、附圖1)。05如對上U形環進行整體分析,就會發現其端部如意頭背面另有一組尺寸較小的四天王種子字(D7-D10)。將曼荼羅諸尊與四天王種子字結合起來,可以看出諸尊的相對位置與通行模式一致,所處方位則有所差異(圖2.2)。

圖3/永樂大鐘懸掛結構曼荼羅與兩組四天王種子字的關系

在相關文獻中,五方佛曼荼羅的中尊普遍居于正向,即毗盧佛面東而坐(圖2.3)。07在坐北朝南的建筑物中,中尊則多數面對南向的入口(圖2.4)。與通行模式相比,相當于根據建筑群南北縱軸的限定而將東西朝向的曼荼羅整體調整為南北朝向。此時毗盧佛如造像般面南而坐,四佛方位則與通行模式有別。

從現狀來看,永樂大鐘懸掛結構曼荼羅中央的毗盧佛面北而坐,與通行做法上下顛倒,顯得頗為特殊。根據大鐘歷史上的數次搬遷推測,上U形環目前被錯置的可能性較大。至于出現錯置的時間,可能在大鐘初懸于漢經廠時,因缺乏監督而產生;亦可能在移至萬壽寺或覺生寺時,因搬遷時的失察而導致。

2.1.2.上U形環反向懸掛的可能性

永樂大鐘最初的懸掛方位已然失考。所幸需要組裝的上U形環、下U形環、連接銷、鐘體4類構件中,除連接銷外(其兩端銘文內容相同),余者均在梵字銘文中呈現出對方位的重視。通過此類銘文的分析,便可對其初始設計加以考察。

就鐘頂外部空間而言,與曼荼羅匹配者除上U形環端部的一組四天王種子字之外,在鐘鈕底部另有一組小尺寸的四天王種子字(K,圖3)。上下兩組種子字的重復設置,無疑可以充當安裝過程中的提示,以避免可能出現的錯置。將懸掛結構與鐘鈕的兩組四天王種子字加以比較,可以看出二者之間剛好相差180°。因鐘體所懸方位無誤(詳見下文),故上U形環在安裝時應被誤轉了180°。另一個證據是上U形環兩端如意頭正面的真言。其中一組吉祥贊(D2)被一分為二、分置于南北兩向(附圖1)。目前其前半部分設在北向,后半部分反置于南向,同樣有悖常理。

如將永樂大鐘上U形環回轉,則上述問題均可迎刃而解。首先,頂部曼荼羅中央的種子字如面南而坐的造像般與自南向進入鐘樓、面北而立的參禮者相迎。其次,與曼荼羅匹配的兩組四天王種子字得以上下統一。最后,如意頭正面吉祥贊的前后設置也更為合理。

2.2.內部空間的五方佛曼荼羅\2.2.1.五方佛曼荼羅的整體組織

永樂大鐘鐘頂內壁的五方佛曼荼羅(S)同樣由五方佛、四佛母和四天王組成,在布局上則有所變化。此曼荼羅位于重要性突出的鐘體頂部,其梵字碩大、裝飾華麗,為全鐘構成的基礎。然而,鐘頂因鑄造之需所留的孔洞卻造成了中央毗盧佛種子字的缺失,似乎影響了曼荼羅的完整性(圖4)。

圖4/永樂大鐘鐘頂內壁曼荼羅及其與兩組四天王種子字的關系

如對永樂大鐘進行整體性的考察,便會發現曼荼羅中至關重要的毗盧佛種子字(E)并未消失,而是設在了下U形環底部中央(圖1)。此組曼荼羅唯仰望方可見其全貌,且與建筑群的南北縱軸形成了良好的適應關系。這一整體性的設計頗為獨到,不僅使參禮者仰望之曼荼羅完整無缺,而且將大鐘的各組成部分有機結合起來。

與鐘頂曼荼羅匹配的四天王系列依舊包括兩組,同樣采用碩大而突出的字體。其一位于鐘頂內壁四隅(V)。設計者巧妙利用鐘鈕與鐘體結合點的凸起部分,設計了一組小曼荼羅,分別由各天王種子字與其心咒組成(附圖3)。其二位于鐘裙兩側(L)。鐘裙紀年牌與撞鐘座東西相對布置,四天王種子字即設在其上方。

2.2.2.五方佛曼荼羅的布局調整

永樂大鐘鐘頂五方佛曼荼羅內,除中尊之外,四方四佛、四維佛母,以及與之匹配的兩組天王皆依序逆時針排列。無論在相對位置,抑或所處方位上,均與通行模式的鏡像完全一致。對面北而立的參禮者而言,恰如星圖般南北互換。這樣的做法弱化了銅鐘內外表面之間的阻隔,仿佛將天界諸尊展現在參禮者面前。由此可以推測,鐘體目前所懸位置當與原設計相符。

事實上,永樂大鐘鐘體下部的鐘裙東向設有一枚重要性突出的“大明永樂年月吉日制”紀年牌(圖1)。漢字紀年牌的提示,遂使關鍵性的鐘體在安裝過程中不易錯置。值得注意的是,鐘體上下兩組天王布局的統一不僅顯示出銘文設計的內在邏輯,而且表明與上U形環曼荼羅匹配的兩組天王在原設計中亦當布局一致。由此可見,上U形環錯置的可能性更加顯著。

鐘頂五方佛曼荼羅中央的毗盧佛目前字頭朝南,形如面北而坐。對面北而立、仰望鐘頂的參禮者而言恰為正向。因此,下U形環所懸位置亦當無誤。然而與通行模式相比,毗盧佛種子字當為適應建筑群的南北縱軸而旋轉了90°。此類僅調整中尊朝向的做法,不失為一種合理的變通。

2.3.與曼荼羅匹配的種子字和真言

永樂大鐘的各類梵字銘文中,與上述五方佛曼荼羅相關,且環繞中央排布者主要包括6類。前3類與曼荼羅直接相關,后3類則與曼荼羅形成匹配關系。此類銘文的組織在適應構件的同時,亦呈現出對曼荼羅布局的適應。其對書寫格式的遵循,則著重考慮了參禮者的視覺感受。值得注意的是,后3類諸尊的方位在相關儀軌中均有明確說明。銘文雖有依此排布的條件,但并未采納。究其原因,可能在于該系列與五方佛曼荼羅重要性有別,在銘文的組織上亦有所體現。

第1類為五方佛四佛母種子字(I1),設在鐘頂外壁核心位置。此系列梵字未以曼荼羅形式表達,而自東向起始,依書寫格式依次排列。雖與上述兩組曼荼羅布局有別,但字體顯著加大,以示強調。第2類為兩組四天王心咒。其一設在鐘頂內壁曼荼羅外圍(U),形成對諸尊的護持。此組心咒同樣自東向起始,依書寫格式排列。其二設在鐘體下部四正方位的荷葉邊(O1-O4),與后3類銘文結合,依各天王方位順時針排列。第3類為鉤、索、鎖、鈴四攝菩薩種子字(T),設在鐘頂內壁四正方位,U組四天王心咒之間。此組種子字與曼荼羅四方四佛布局一致,08界定了曼荼羅之四門。在四門內外,梵文字頭的朝向剛好相反。

第4類為兩組八大菩薩,均依觀音、彌勒、虛空藏、普賢、金剛手、文殊、除蓋障、地藏菩薩之序組織。09其一為鐘頂外壁字體碩大的八菩薩種子字(J),位于鐘鈕與鐘體的4個結合點兩側。諸尊始于東向偏南,依書寫格式排列(圖3、附圖2)。其二為八荷葉邊起始部分的八菩薩心咒(M)。此組梵字始于東向,仍依書寫格式排列,但因處于內壁而與種子字反向。八菩薩與八荷葉邊的匹配,亦呈現出同曼荼羅所處之八葉蓮的關系。第5、6兩類分別為八大龍王心咒(N)和十忿怒咒(P),依次列在荷葉邊八菩薩心咒之后,排列方式與后者統一。八大龍王依次為縛嚕拏、阿難多、嚩酥枳、德叉迦、羯句吒迦、俱里迦、大蓮華、商佉羅。十忿怒依次為獄帝主、惠究竟、蓮究竟、魔究竟、不動、大力、欲王、青杖、頂髻轉輪、妙害,10即《究竟瑜伽鬘》所述常見曼荼羅中,安于十輻輪各輻之上的忿怒尊。

3.五方佛曼荼羅在建筑頂部空間的運用

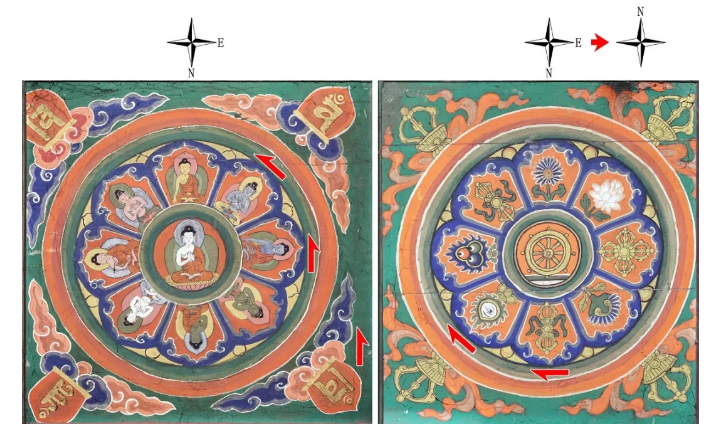

五方佛曼荼羅廣泛流行于明代北京及周邊地區的佛寺中。如北京智化寺建于明英宗正統九年(1444),其藏殿藻井即繪有此類五方佛法曼荼羅,中央毗盧佛種子字與其下方轉輪藏頂部的毗盧佛造像恰好上下對應。當參禮者面對造像而立時,曼荼羅中央的種子字對參禮者而言亦為正向。這種宗教元素在建筑空間內的整體性設計,同永樂大鐘各部分構件的有機結合顯然有共通之處。

法海寺建于明正統四年(1439),與智化寺約略同期。其大雄寶殿坐北朝南,明間與東西次間均置藻井,其中明間繪普明曼荼羅,亦稱一切智大日如來曼荼羅;東次間為阿閦九尊曼荼羅;西次間為無量壽九尊曼荼羅。三組曼荼羅中尊均與參禮者相迎,東方阿閦佛和西方無量壽佛亦合理的分設于東、西兩向(圖5)。三組藻井周邊的天花均為五方佛法曼荼羅,同樣與參禮者相迎。11就明間藻井而言,普明曼荼羅或與五方佛曼荼羅有所關聯,其主尊一切智大日如來即為毗盧佛的化身。二者四方四佛雖然不同,但四維佛母及其布局一致,且均有四天王之設。與永樂大鐘銘文相比,則普明曼荼羅亦含四攝菩薩、八大龍王等內容。

圖5/法海寺大雄寶殿西次間藻井與天花

山西五臺山羅睺寺約在宣德至景泰年間由趙惠王朱瞻塙重建,12其大雄寶殿的天花彩畫中包括兩類五方佛曼荼羅,中尊均與參禮者相迎,并呈現出與永樂大鐘的顯著關聯。其一為大曼荼羅,中央毗盧佛與四方四佛的手印分別為轉法輪印、觸地印、與愿印、禪定印、無畏印(圖6)。四天王以種子字表達,依四大之序排列。整體看來,五佛、佛母、天王的布局與永樂大鐘鐘頂內壁曼荼羅完全一致。其二為三昧耶曼荼羅,未含天王。五佛之三昧耶形依次為法輪、金剛杵、寶珠、蓮花、羯磨杵;四佛母則依次為佛眼、金剛杵、開敷蓮和青蓮。諸尊布局并未因設在頂部而取鏡像,而是直接套用了通行模式的曼荼羅,遂與永樂大鐘懸掛結構頂部的曼荼羅形成統一。

圖6/羅睺寺大雄寶殿天花彩畫中的五方佛大曼荼羅和三昧耶曼荼羅

4.結語

五方佛曼荼羅的普遍運用,使永樂大鐘與寺院建筑在圖像表達與意義構建上呈現出顯著的同構關系。這種現象并非偶然,直接顯示了明代早、中期北京及周邊漢地佛寺中宗教符號運用與空間設計組織的體系化特征。此類體系化并未局限于通常意義的建筑空間中,而是以各類“容器”為載體,通過特定符號的運用,完成了相似的空間意義建構。這種現象也進一步提醒我們,伴隨著學科交叉和知識交流的不斷深入,宗教建筑的研究視野也應進一步拓展。以空間意義的構建為線索,以“容器”概念為統率,發現、恢復昔日被割裂于各學科的孤立元素之間的文化聯系,將建筑視為由各類元素和使用者共同創造的,具有文化整體性的作品,可能是一條值得探索的途徑,由此也能夠催生出更多、更廣的研究視角和成果。

圖片均由作者提供

陳捷,中央美術學院人文學院文化遺產系系主任、副教授;張昕,北京工業大學建筑與城市規劃學院副教授。

注釋:

01高凱軍,夏明明.發現永樂大鐘[M].北京:中華書局,2006:1-12.

02下U形環照片見張保勝.永樂大鐘梵字銘文考[M].北京:北京大學出版社,2006:圖版ⅩⅩⅩ.

03見張保勝.永樂大鐘梵字銘文考:3-189;高山杉.“此鐘身被蓮花篇”是何篇:永樂大鐘梵漢經咒補考[N].東方早報,2011-12-17.廖旸.經咒·尊神·象征:對白傘蓋信仰多層面的解析[J].形象史學研究,2014(0):82-105.

04南北西東之序分別對應于地、水、火、風四大。

05如意頭背面照片見張保勝.永樂大鐘梵字銘文考:圖版ⅩⅩ.

06曼荼羅拓片見張保勝.永樂大鐘梵字銘文考:圖版Ⅲ.

07明成化大圣熾盛光如來擁護輪中央,見廖旸.明代《金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經》探索:漢藏文化交流的一側面[J].中國藏學,2014(3):182.

08此處四方四佛與四攝菩薩的相對關系亦與唐密金剛界曼荼羅一致。

09諸尊秩序及其與毗盧佛的關聯與唐密尊勝曼荼羅一致,見唐釋不空譯《佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌法》。

10咒名參考臺北故宮博物院藏明莎南屹啰譯《吉祥喜金剛集輪甘露泉》。因十忿怒之數與八耳不符,故分別在西南和西向設置了兩組。

11目前有部分錯位。

12按《清涼山志》記載,羅睺寺為“成化間,趙惠王重建”。趙惠王(1432-1454)為明成祖孫,趙簡王朱高燧次子。宣德七年襲封,景泰五年薨。因此,此寺不可能為成化年間建造。羅睺寺大雄寶殿天花彩畫雖有修繕痕跡,但仍然呈現出顯著的明代官式彩畫特征。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|