祠堂出自于商周封建宗法制度,是各姓氏奉祀其祖先神位、舉行重大儀式、處理宗族事務、執行族規家法、教育本族子弟的地方。初期的祠堂是建立在墓地上的。墓上的建筑就稱為“堂”,而“祠”是對于祖先的一種祭祀的名詞。

在漢代宗祠則稱為“廟祠”“食堂"和“齋祠”。漢人毛亨傳日:“春日祠,夏日杓,秋日嘗,冬日悉。”清朝文人趙翼在他的書《陔余叢考》卷二十二《祠堂》中提到:“今世士大夫家廟皆日祠堂。”蘇東坡《逍遙臺》詩自注云:“莊子祠堂在開元,此后或后人因其葬處為主,非漆園時制。”宗祠成為各個宗族追遠報本,處理本族事物,體現倫理綱常和族人心中的主要精神標志。

祭祀的過程有著嚴格的等級限制,朱子言:“民之所以生者,禮為大"。尊卑有別,男女不同嚴格限制了人們在祠堂中的活動。比如天井中用石板鋪設的甬道平時不讓人走,祠堂中有正、側之分,五風樓下中間的大門叫“儀門”。

每座宗祠平時只開中門欄柵門和二道的側門,只有宗族舉辦重大活動時,宗族中德高望重的長者,才能從儀門進入,踏上甬道,走上正廳。對整座祠堂空間界定的關鍵是兩道門檻——第一道儀門門檻以及第二道享堂和寢樓之間的那道門檻,門檻由橫木或長石制成。

清朝曾對宗祠有規定,凡三品以上官吏的宗祠可建廳堂五開間,臺階五級、東西兩廳堂各三間、南門兩重、東西設側門。這種等級森嚴的宗制凸現了程朱理學的倫理綱常的理念,嚴格體現了“三綱五常"的特點。

祠堂建筑格局主次有分,講究正偏、內外的空間層次,體現了倫理道德的“尊卑位序”原則。祠堂亦是宗法制度的傳承,古徽州流行著“相逢不必問姓名,但問高居是何村”的詩句,可見宗祠的重要。在隋文帝廢除九品中正后,朱熹言三世不修宗譜即為不孝。族人們以宗譜為載體,維系尊卑等級,彰善除惡,形成血脈相連的宗族體系。

“祠堂高聳入云煙,松柏蒼蒼不記年”,祠堂作為以血緣紐帶構建、以祭祀先祖為核心,以文化傳承為宗旨的家族的公共空間,里面蘊含了生生不息源遠流長的中華文明。保護祠堂文化,建造新時代下祠堂文明是我們每個中國人應盡的責任。

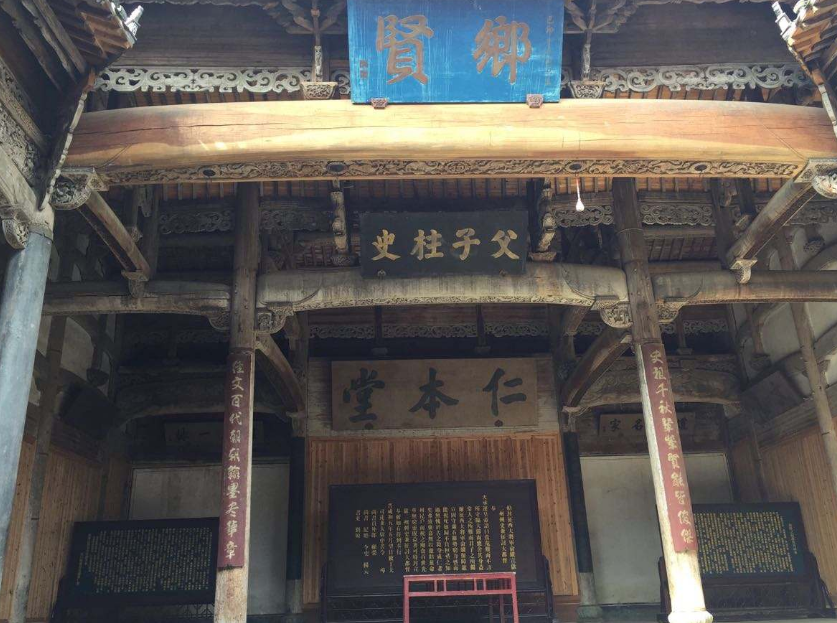

俞氏宗祠的建筑特色

俞氏宗祠位于婺源縣東北28公里的汪口村,始建于清代乾隆年間的家族祠堂建筑,由朝議大夫俞應綸(正三品)入宮后省親回鄉時捐資興建,屬于俞氏家族祭祀祖先和先賢的場所。現為江西省文物保護單位。

俞氏宗祠為中軸歇山式,坐西北朝東南,平面呈長方形,寬15.6米,縱深42.6米,周環高10米的磚墻,占地面積665平方米。

三進院落,前進,門首為木結構五鳳樓,歇山頂,青瓦覆蓋,俄角高翹。門樓正面,檐下斗拱密布,橫枋刻雙龍戲珠圖案,橫枋下面明枋深雕雙鳳朝陽。門樓里面,前間頂部用木板卷棚,后間平闇天花。由兩廊與游亭達正廳,橫梁銜接處是圍121厘米、高207厘米的石柱;左右作吊柱支撐的垂柱上端,精雕雌雄獅子相對,栩栩如生。

祠堂中進三間,前、后進各五間,均有天井,共有柱70根,地面、天池、臺階全鋪青石板。前、后進走廊兩側有小圓門通花園,花園內遍植花卉綠草,另有百年木揮三棵。

俞氏宗祠以細膩的雕刻工藝見長,凡梁枋、斗拱、脊吻、檐橡、駝峰、雀替等處均巧琢雕飾,有淺雕、深雕、圓雕、透雕形式的龍鳳麒麟、松鶴柏鹿、水榭樓臺、人物戲文、飛禽走獸、蘭草花卉等精美圖案百余組,被譽為“藝術殿堂”、“木雕寶庫”,顯示了古代勞動人民卓越的智慧和超凡的創造才能。

祠堂是聯系一個家族文化的紐帶,作為中華傳統文化的組成部分,與家譜、方志、宗譜一起構成了中華文明生生不息的歷史脈絡,祖祖輩輩的人通過祠堂來祭拜先祖,傳承家風。而作為一族的家族象征,祠堂的修建可謂是處處留心。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|