明、清建筑在中國古代建筑演變發(fā)展歷史進(jìn)程中處于末端。北京是明朝、清朝的兩朝古都,這兩個(gè)朝代統(tǒng)治中國長達(dá)五百多年。明代在元大都基礎(chǔ)上營建了故宮紫禁城、天壇、地壇、日壇、月壇、先農(nóng)壇等壇廟,完善發(fā)展了當(dāng)時(shí)北京皇城與四九城的建設(shè),并且大興土木勘建帝王陵寢、苑囿。

此時(shí)私家園林也是攀附其風(fēng)。因此明中后期便形成了中國建筑歷史上一個(gè)造園高潮。清朝統(tǒng)治時(shí)期,出于滿漢民族融合的政治統(tǒng)治需要,營建制度上基本沿襲了明朝的舊規(guī)舊制,在明代城市建設(shè)的基礎(chǔ)上,又進(jìn)一步完善了皇城內(nèi)宮苑園圃的建設(shè),在北京、承德及其他城市地方城鎮(zhèn)又大興土木,營建行宮、府衙、壇廟、帝陵等。一時(shí)間蒙、藏、甘肅、青海等地也廣建喇嘛廟,僅承德一地就建有十一座。

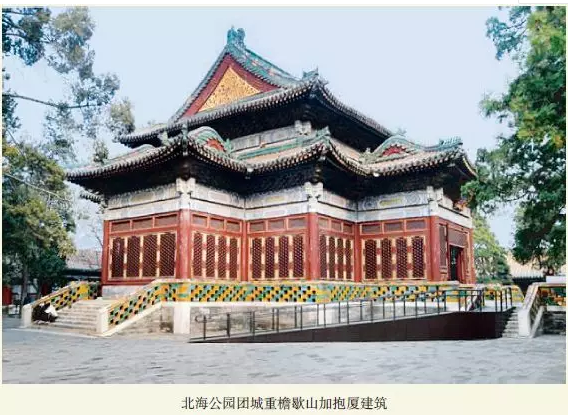

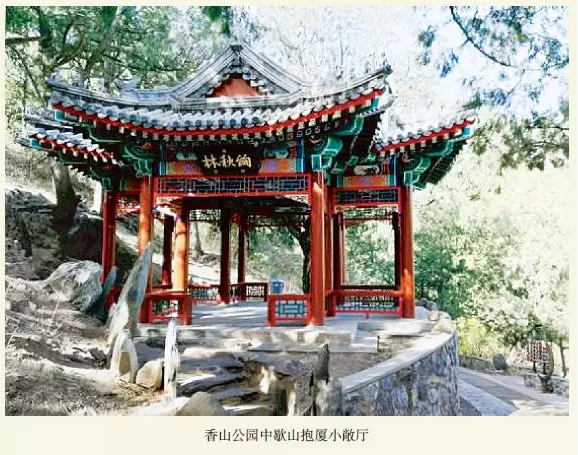

這些廟宇規(guī)模宏大,制作精美。清朝晚期奢靡成風(fēng)大興土木修建園林,僅北京就有北海和地處西郊的圓明園、頤和園、靜明園、靜宜園、香山、八大處等多處皇家園林。江南私家小園林、庭園、府邸、祠堂、宅院,也是隨風(fēng)就勢遍及全國。

此時(shí)中國傳統(tǒng)的古代建筑已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)頂峰階段,也發(fā)展到了最后的階段。明、清兩代的歷史距今最近,許多建筑佳作都還完美地保留到了今天。

清代的宮廷、府衙、官邸、園林等,凡是皇家、官府的建設(shè)或修繕施工,都是經(jīng)過清工部統(tǒng)一上折,御批后由內(nèi)務(wù)府下達(dá),最后會(huì)轉(zhuǎn)至有一定背景的木廠子承攬施工。

那時(shí)的建筑施工企業(yè)叫做木廠子(民國以后稱之為營造廠),清代有資格能做“官活”的木廠子有十二家,字號(hào)分別為:興隆(民國時(shí)期更名為恒茂)、廣豐(民國時(shí)期更名為天順)、賓興、德利、東天和、西天和、聚源、德祥,稱為八大柜,還有藝和、祥和、來升、盛祥四家,叫作四小柜。這十二家中最大的一家為馬家的興隆木廠子,也是營造行業(yè)的會(huì)頭(老大),當(dāng)時(shí)深得清宮內(nèi)務(wù)府的抬舉,特別受到慈禧太后的賞識(shí),壟斷著北京大部分皇家營造工程,曾經(jīng)有著“興隆造三海”(指北海、圓明園、頤和園)之說。

朝廷內(nèi)務(wù)府只給興隆木廠子發(fā)腰牌,準(zhǔn)許其出入皇宮、內(nèi)園修繕施工。宮廷以外大部分官府工程很多都是由興隆木廠子牽頭與其他木廠子分?jǐn)偂D緩S子接活后按照工程內(nèi)容估工算料,然后按照工期、工序、工種安排作頭募工(招募工匠或分包)。

當(dāng)時(shí)在營造行業(yè)中有八“作”(八個(gè)工種)的說法,分別為石作、木作、瓦作、扎踩作(搭架子)、砸作(灰土、灰漿、泥水等,其中有會(huì)調(diào)制九漿十八灰的說法)、油畫作(油漆彩畫)、裱糊匠(室內(nèi)頂棚裝飾性糊紙及紅、白事紙活)、抓胎作(泥塑)。

這些“作”行平時(shí)自有獨(dú)立門戶,只有木廠子承接工程后其中的活兒有某一作的活茬兒,才會(huì)以分包或小包工的承接方式進(jìn)入工程項(xiàng)目之中,做完活后在木廠子柜上算賬結(jié)算后即散伙。一般木廠子是以三大“作”為主,即木作、瓦作、石作。

行內(nèi)有一種說法叫做:“木匠的作坊”“石匠的窩棚”和“瓦匠的鍋伙兒”。石匠叫做“隨石而來隨時(shí)而去”,即隨著毛坯石料進(jìn)場,在工地盤好攆鏨子的風(fēng)灶點(diǎn)火,石匠在工地上用葦席搭一個(gè)臨時(shí)遮陽擋風(fēng)的窩棚就開始干活,制作安裝石活完成后,拆了葦席窩棚填埋灶火柜上算賬后石作就撤走了。瓦作則是春、夏、秋三季活茬,冬季停工瓦匠歇工回家,稱之為“扣鍋歇伙”,過年開春開灶聚伙。有些手工藝好的瓦匠師傅歇工不回家,冬季也會(huì)在外面找些活做,這時(shí)會(huì)為一些宅門大院盤火炕、為酒樓飯館買賣家盤爐塘灶。

木廠子在冬季工程停工時(shí)木作不歇工,由柜上的掌作師父(現(xiàn)在叫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)點(diǎn)卯,留下木作中手藝較好的師傅,帶著徒弟們加工預(yù)制大木構(gòu)件或做裝修(打裝戶)為來年施工做準(zhǔn)備,或者冬季在室內(nèi)做內(nèi)檐裝戶。那時(shí)每家木廠子的掌作師傅就是木廠子內(nèi)木作的總的技術(shù)負(fù)責(zé)人,甚至是整個(gè)工程項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人總指揮。過去施工建房,木作掌作師傅掌控著木作的各種做法規(guī)矩、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并了解其他各個(gè)工種做法的基本程序。負(fù)責(zé)安排協(xié)調(diào)施工中各個(gè)工種之間的工序銜接配合等工作。

其他的石作、瓦作都以木作尺度為施工依據(jù)。其余各“作”平時(shí)基本上是隨著工程需要而安排。除了以上八作,木廠子內(nèi)還有兩房,一是料房負(fù)責(zé)估工算料采購備料管理料場,相當(dāng)于現(xiàn)代建筑公司中的預(yù)算和材料管理以及成本核算管理。舊時(shí)一般有實(shí)力的木廠子都有自己的料場,存放大量木材、石料、磚瓦等材料。二是賬房(財(cái)務(wù)),相當(dāng)于現(xiàn)代的會(huì)計(jì)出納。這兩房都是由掌柜的(老板)直接管控。

民國初期很多國外學(xué)者研究中國建筑文化,紛紛搜集中國古建筑資料著書立說,國內(nèi)卻無人問津。有人甚至說國人無能力研究中國的建筑,研究中國歷史建筑文化要到國外去找洋人。出于反對(duì)這種謬論,1931年以朱啟鈐先生為代表的一些愛國仁人志士為了保護(hù)中國古建筑,發(fā)起成立了由中國人自己研究中國民族古建筑的組織,創(chuàng)建了著名的“中國營造學(xué)社”。

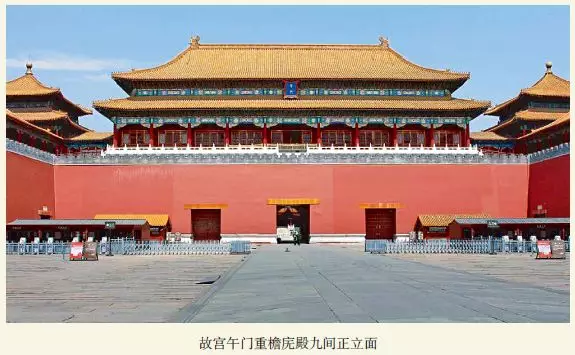

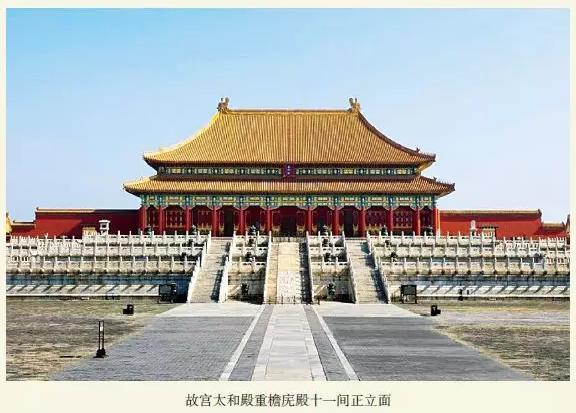

這個(gè)時(shí)期我國老一輩建筑家梁思成、劉敦楨等人,在營造學(xué)社中克服各種困難帶領(lǐng)當(dāng)時(shí)的有識(shí)青年學(xué)生,拜當(dāng)時(shí)有名的木廠子掌作木作師傅為師,對(duì)很多具有文物價(jià)值歷史價(jià)值的建筑進(jìn)行保護(hù)性的測繪留存,以故宮建筑為標(biāo)本與清工部《工程做法則例》進(jìn)行對(duì)照研究,以宋《營造法式》為基礎(chǔ),與建筑實(shí)物相互印證,對(duì)16省200余縣2000余處的建筑進(jìn)行了調(diào)研測繪。通過圖解注釋等多種形式著書立說,為我們后輩留下了寶貴的歷史文化遺產(chǎn)。

在這當(dāng)中還留下了很多佳話故事,成為我們后人學(xué)習(xí)繼承和發(fā)揚(yáng)的楷模。民國時(shí)期由于中國軍閥混戰(zhàn)、抗戰(zhàn)、內(nèi)戰(zhàn)及各種人為與自然破壞,致使很多有價(jià)值的古代建筑遭到損毀與破壞。中華人民共和國成立以后國家成立了文物局,對(duì)相關(guān)歷史文物建筑進(jìn)行保護(hù)性修繕管理,使得我們的古建筑民族傳統(tǒng)建筑文化得以發(fā)揚(yáng)光大。

中華人民共和國初期很多建筑都是由這些老一輩建筑家和他們的學(xué)生設(shè)計(jì)建造的。著名的十大建筑及很多中式大屋頂?shù)慕ㄖ褪悄菚r(shí)的杰作,當(dāng)時(shí)的有識(shí)青年后來基本都成為我國著名的建筑學(xué)家和文物建筑保護(hù)專家。原木廠子中有名的木作掌作老師父們,中華人民共和國成立初期也都在參加社會(huì)主義建設(shè)中,為修復(fù)保護(hù)我國文物建筑做出了很大的貢獻(xiàn)。

清末民國時(shí)期建筑行內(nèi)最著名的木作掌作師傅有五人,馬金考(興隆本家第十三代掌作)、杜國堂(興隆第十三代掌作)、路鑒堂(興隆第十三代掌作)、揚(yáng)文啟(德祥掌作)、張?zhí)m亭(廣豐掌作)被稱頌為五大掌作。這些人中華人民共和國成立后有的留在了故宮,有的留在了園林局內(nèi)的景山和頤和園,有的去了房管局。在這些單位中他們又培養(yǎng)出了很多技藝高超的有名弟子,這些弟子們繼承了師門技藝并使其發(fā)揚(yáng)光大,在自己的工作崗位上也都為國家建設(shè),為文物保護(hù)事業(yè),傳承發(fā)揚(yáng)中國民族傳統(tǒng)建筑藝術(shù),做出了卓越的貢獻(xiàn)。

五大掌作再傳弟子中比較出名的有張忠和(馬金考和杜國堂的弟子,興隆木作第十四代傳人)、戴季秋(馬金考和杜國堂的弟子,興隆木作第十四代傳人)、張海清(張?zhí)m亭之子)、王德臣(房修二名師)、孫永林(房修二名師)。這些老師傅們在古建行業(yè)中又傳承并培養(yǎng)出很多弟子成為了行業(yè)中的技術(shù)骨干,他們的徒弟們在后來修繕天安門、故宮、北海、頤和園、天壇、香山、八大處、潭柘寺、戒臺(tái)寺、十三陵等很多古代文物建筑中起到了關(guān)鍵性作用。如今他們的再傳弟子中很多也都是業(yè)內(nèi)很出名的人物,乃至古建筑行業(yè)中的大家。

出自興隆木廠子第十五代的弟子李永革(戴季秋的弟子,故宮博物院研究館員、國家文物局古建專家、國家級(jí)官式古建筑非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人)也是行業(yè)中知名的專家。興隆木作第十五代弟子中比較有名的有北京華宇星園林古建設(shè)計(jì)所的鄭曉陽(張忠和、戴季秋、陳維漢的弟子,工程師、古建名師,北京市古代建筑非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人),有故宮博物院的傅衛(wèi)東(戴季秋的弟子,高級(jí)工程師),還有十三陵管理處的杜建功(戴季秋的弟子,工程師、古建名師),這幾個(gè)人都是興隆掌作馬金考、杜國堂的再傳弟子,也是現(xiàn)如今古建行業(yè)中木作技藝與古建專業(yè)技能業(yè)務(wù)能力比較突出的人物。

隨著我們國家多年的社會(huì)主義建設(shè)發(fā)展。中華人民共和國成立初期的老藝匠師傅們早已作古,還能夠健在的徒弟現(xiàn)在也都是九十多歲百歲的老人,他們的再傳弟子現(xiàn)在也都是六十多歲的人了,很多人都相繼退休離開了工作崗位。

由于受社會(huì)變革及工作環(huán)境變化與行業(yè)發(fā)展變化等諸多因素,這些人再也沒有像過去那樣按照傳統(tǒng)匠人的傳承模式依照行里的傳統(tǒng)規(guī)矩收徒弟。很多年來(1980年以后),城市中年輕人已經(jīng)無人再像傳統(tǒng)工匠那樣學(xué)徒從事大木作行業(yè),致使很多由工匠代代傳承的應(yīng)知應(yīng)會(huì)失傳,古建筑工匠實(shí)操技術(shù)也嚴(yán)重缺失,尤其是掌作大工匠所掌握的傳統(tǒng)古建技藝更是傳承后繼無人。

近些年來國家發(fā)展正值盛世,撥款大力整修文物建筑,有民族特色的仿古建筑也隨之得到發(fā)展,搞古建施工的人很多都是管理與經(jīng)營,一線干活的工人大部分都是進(jìn)城務(wù)工的農(nóng)民工。搞古建專業(yè)設(shè)計(jì)的部門也不少,設(shè)計(jì)人員基本都是大學(xué)畢業(yè)后直接進(jìn)入了設(shè)計(jì)部門,很多人沒有在基層施工一線工作過,也沒有接受過傳統(tǒng)古建實(shí)操作業(yè)應(yīng)知應(yīng)會(huì)的專業(yè)傳承。

所以對(duì)于古建施工操作細(xì)節(jié)傳統(tǒng)榫卯和各種節(jié)點(diǎn)作份工藝流程不能充分了解,致使很多傳統(tǒng)古建修繕設(shè)計(jì)不完善,無法全面指導(dǎo)施工,很多傳統(tǒng)仿古建筑設(shè)計(jì)作品似是而非也達(dá)不到設(shè)計(jì)深度標(biāo)準(zhǔn),如今行業(yè)中真正懂得傳統(tǒng)古建充分掌握傳統(tǒng)古建技藝精髓的人已經(jīng)很少。有些從事傳統(tǒng)古建設(shè)計(jì)和施工的人員古建技術(shù)水平和專業(yè)知識(shí)一般,由于經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)社會(huì)上假行家也很多以假亂真,真行家卻無能為力只能是“無可奈何花落去”,行業(yè)中“半罐子”似是而非的人很多,導(dǎo)致我們這門古老的民族傳統(tǒng)建筑木作技藝中的精髓瀕臨于失傳的地步。

古建行業(yè)中的木作技藝是千百年來中華民族建筑技藝的積累,是經(jīng)過千百年中國古代老藝匠們一輩一輩地傳承,才能保留至今的傳統(tǒng)民族建筑文化精髓。如果因?yàn)槲覀冞@一輩人沒有傳承,導(dǎo)致這一門古老的民族建筑技藝丟失缺損或者變了味道,實(shí)在是上對(duì)不起祖宗下對(duì)不起子孫。

李永革在古建行業(yè)工作了43年,20世紀(jì)70年代到故宮參加工作,師從古建木作大師戴季秋學(xué)徒,接受到師傅的古建大木作傳承,在這當(dāng)中還受到木作趙崇茂老師傅指導(dǎo)。在長期的基層工作中經(jīng)過自己多年工作實(shí)踐,使自身的傳統(tǒng)古建木作技藝達(dá)到了較高的水準(zhǔn),同時(shí)在日常的工作中也虛心向行內(nèi)各專業(yè)的老師傅請(qǐng)教,向故宮其他老師傅老藝匠學(xué)習(xí),對(duì)于傳統(tǒng)古建其他各作工藝也都有著充分的了解。

在故宮和古建行業(yè)內(nèi)從事40多年的專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷,以及對(duì)于古代建筑不同時(shí)期的大木作進(jìn)行的研究與實(shí)踐,使自身對(duì)于各個(gè)歷史時(shí)期的古建木作發(fā)展變化與技藝傳承有著充分的理解與認(rèn)識(shí)。

鄭曉陽在古建行業(yè)工作了42年,1974年9月由西城區(qū)勞動(dòng)局分配到園林局修建處參加工作,1975年單位安排隨先師陳維漢學(xué)徒(木工),后因家族長輩中與古建木作大師張忠和拜過把子,也是行里的人,且都是衡水老鄉(xiāng)有很深的私交,隨之拜在大師門下學(xué)習(xí)古建木作,1981年在故宮修繕角樓時(shí),隨著張忠和師傅前往故宮拜會(huì)張忠和師傅的師弟戴季秋師傅,由張忠和師傅引薦師叔稱謂改口叫師傅,又拜故宮古建木作大師戴季秋為師傅,從此得到了兩位興隆木廠子嫡傳木作大師的傳授和陳維漢師傅的教誨指點(diǎn)。

工作中在三位師傅的傳教下系統(tǒng)學(xué)習(xí)了古建木作的各方面知識(shí)和操作技能,從應(yīng)知到應(yīng)會(huì)得到了興隆木廠子古建木作的真?zhèn)鳌O到y(tǒng)地理解掌握了傳統(tǒng)古建筑各種規(guī)矩制式的變化規(guī)律。李永革與鄭曉陽兩人都在傳統(tǒng)古建行內(nèi)工作了40多年。2015年李永革、鄭曉陽二人相繼從工作崗位上退休了,經(jīng)過從事傳統(tǒng)古建筑工作四十多年來的經(jīng)歷與實(shí)踐操作,兩人對(duì)傳統(tǒng)古建筑有著充分的了解和很深的造詣與經(jīng)驗(yàn)。尤其是對(duì)于明清古建筑木作中各種木構(gòu)造的變化,對(duì)于木作節(jié)點(diǎn)做份傳統(tǒng)規(guī)矩的運(yùn)用,對(duì)于傳統(tǒng)古建筑做法工藝流程有著充分的了解。

在此基礎(chǔ)上為了我們民族建筑文化的傳承,也為了古老傳統(tǒng)建筑技藝的傳承,師兄弟兩人一起合作整理出興隆師承傳授的明、清古建木作營造技法,把師承的木作技藝結(jié)合多年的工作實(shí)踐積累加以總結(jié),以現(xiàn)代通俗語言表達(dá)方式通俗語言說解詮釋的形式,由淺入深編寫出這本《中國明清建筑木作營造詮釋》一書,但愿能夠使師門的古建傳統(tǒng)技藝得到完整的保留傳承。希望這本書從傳承保護(hù)傳統(tǒng)古建技藝“做法”上,從保留原汁原味傳統(tǒng)古建筑工藝做法上發(fā)揮出積極作用,也希望能夠?qū)窈蠊沤ㄖ奈奈锉Wo(hù)修繕起到工具書的輔助作用。為今后文物古建保護(hù)修繕,為傳承中華民族建筑文化做出一點(diǎn)小小的貢獻(xiàn)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|