明代建筑是指公元1368—1644年(明代)之間的建筑形式,明代時中國進入了封建社會晚期,這一時期的建筑樣式,上承宋代營造法式的傳統,下啟清代官修的工程作法。無顯著變化,但建筑設計規劃以規模宏大、氣象雄偉為主要特點。明初的建筑風格,與宋代、元代相近,古樸雄渾,明代中期的建筑風格嚴謹,而晚明的建筑風格趨向繁瑣。

明代建筑在第宅等級制度方面有較嚴格的規定。一二品官廳堂五間九架,下至九品官廳堂三間七架;庶民廬舍不逾三間五架,禁用斗栱、彩色。

洪武二十六年(公元1393年)定制:六至九品官廳堂三間七架,正門一間三架;庶民正廳不得超過三間五架。洪武三十年重申:房屋可以多至一、二十所,但間、架不容增加。正統十二年(公元1447年)稍作變通,架數可以加多,但間數仍不能改變。

明朝住宅的等級制度主要是限制間數和架數,至于建筑層數,則可因地制宜。明代住宅均能表現明代建筑特點,典雅穩重,做工講究,裝修精美,雕刻和彩畫細膩而雅凈。蘇南、浙東、皖南、山西襄汾都有明代的民居遺物。

明代建筑主要分為四大類建筑,分別為:都城建筑、宮殿建筑、住宅建筑、宗教建筑。

都城建筑

明南京城

明朝開國之初的五十三年(1368~1420年)建都在長江下游的南京。永樂十八年(1420年)遷都北京后,南京成為明朝的留都。

南京地理條件優越,北倚長江,水源充沛,運輸便利,南有秦淮河繞城而過,是水運集散地。這里自古就有“龍蟠虎踞”的美譽,鐘山龍蟠于東,石城虎踞于西,北有玄武湖一片大水面。從公元3世紀至6世紀曾有六個王朝建都于此,前后達三百余年。公元1366年朱元璋開始就舊城擴建,并建造宮殿。公元1368年朱元璋登皇帝位,南京成為明朝都城。經過二十多年的建設,終于完成了南京作為明帝國首都的格局,全城人口達到百萬。南京是在元代集慶路舊城的基礎上擴建的。城市由三大部分組成,即舊城區、皇宮區、駐軍區。后兩者是明初的擴展。環繞這三區修筑了長達33.68公里的磚石城墻。

南京的城墻墻基用條石鋪砌,墻身用10厘米×20厘米×40厘米左右的大型城磚壘砌兩側外壁,中實雜土,唯有皇宮區東、北兩側的城墻全部用磚實砌。南京城33.68公里長的城墻,所用之磚由沿長江各州府的一百二十五個縣燒制后運抵南京使用,每塊磚上都印有監制官員、窯匠和夫役的姓名,其質量責任制之嚴格可以想見。城墻沿線共辟十三座城門,門上建有城樓,重要的城門設有甕城,其中聚寶門、通濟門、三山門是水陸交通要道,每門都設有三道甕城以加強防衛。當初城墻上建有軍士宿衛用的窩鋪房二百座,雉堞一萬三千余個。現城墻尚存21.35公里,窩鋪無存,雉堞有少數殘留。

在這座城墻之外,又修筑了一座長達50余公里的外郭城,把鐘山、玄武湖、幕府山等大片郊區都圍入郭內,并辟有外郭門十六座,從而形成保衛明皇宮的四道防御線,即:外郭、都城、皇城、宮城。

宮殿建筑

紫禁城

紫禁城四面開門,四隅設角樓。全城分為外朝和內廷兩部分,外朝供處理朝政、舉行典禮、召見大臣、接待賓客等用;內廷是皇室居住、生活的場所。外朝以中軸線上的奉天、華蓋、謹身三殿為中心(三殿用穿堂聯結),左前(東)方配置文華殿,右前(西)方配置武英殿,形成“品”字形格局。文華、武英兩殿都是皇帝的別殿(便殿),是皇帝召見臣下和齋居之所。文華殿又是讀書、授課的地方,殿內供有孔子像。武英殿又作為皇后生辰時大臣們的“命婦”在此進賀的場所。內廷的建筑以中軸線上的乾清宮、交泰殿、坤寧宮三宮為中心(三宮也以穿堂相聯),這是皇帝和皇后的住所。在中宮的東側有東六宮及東房五所,西側有西六宮和西房五所,供妃子和宮女們居住。東西六宮中靠近三宮一側的中間一宮是“貴妃”所居。

太廟和社稷壇

在紫禁城前兩側還有二組重要建筑群,東側是太廟,奉祀皇帝歷代祖先,這是皇權世襲神圣不可侵犯的象征;西側是社稷壇,壇上鋪五色土——東青土、南紅土、西白土、北黑土、中黃土。土由各地州府送來,這意味著“普天之下,莫非王土”。這兩組象征意義極強的建筑是根據傳統的“左祖右社”的形制來布置的。

由奉天殿向南沿中軸線布置有五座門,依次是:

一、奉天門,門屋內設御座,是皇帝每日朝見群臣裁決政務之處。門前庭院兩側東、西廡內是編寫《起居注》和《實錄》之處(前者記錄皇帝生活起居,后者記錄朝廷大事),記載典章制度的《會典》也在這里編寫;

二、午門,是紫禁城的正門。百官上朝在此門前等候,征戰班師時,則在門前舉行獻俘典禮。門的形式是從唐宋的門闕演化而來,在“冂”形平面的高臺上建造木架建筑,下通五個拱券門洞,是一座莊嚴雄偉的城門建筑;

三、端門,也作城門形式,但無實際用途,是禮制上所需的儀門;

四、承天門,形式和端門相同,是皇城的正門,皇帝頒布詔書、最高司法機關秋天判處重囚都在門前舉行;

五、大明門,是皇城的外門,門外就是市區。

按照儒家對禮制的解釋,皇宮有三朝五門,“三朝”是外朝一、內朝二,或稱大朝、常朝、日朝,在明北京宮殿中就體現為外朝三殿。但實際使用上每日朝見主要是在奉天門舉行的,只有元旦和冬至等大朝會、皇帝生日賀禮及大宴會等才在奉天殿舉行。而華蓋、謹身兩殿僅作為召見臣下、賜宴親王、皇帝更衣等用途。

“五門”就是上述從奉天門到大明門延展在1.5公里距離上的五座門。“門”在中國古代建筑中的象征意義于此可見。

住宅建筑

住宅在古代不僅是居住場所,而且還被視為宅主身份的標志。唐、宋時期朝廷對官員及庶民的住宅形制已有一定的限制,但還比較粗略寬松,例如宋代規定六品以下的官員不能在宅前造烏頭門,庶民屋舍只許進深五架,門屋只許一間,不許用飛檐、重拱、四鋪作、藻井和五彩裝飾等。重點在于區劃官員和庶民之間的身份差別。到了明代初期,對住宅的等級劃分嚴格了,官員造宅不許用歇山及重檐屋頂,不許用重拱及藻井。這些限制在宋代原是針對庶民的,如今已針對品官了,這就意味著除皇家成員外,不論你官位多高,住宅不能用歇山頂,只能用“兩廈”(懸山、硬山)。此外,又把公侯和官員的住宅分為四個級別,從大門與廳堂的間數、進深以及油漆色彩等方面加以嚴格限制。至于百姓的屋舍,則不許超過三間,不許用斗拱和彩色。以上這些反映了明代等級制度的森嚴在住宅形制上已有充分表現,但逾制的現象十分普遍,至今江蘇蘇州一帶的民居中,仍保存著一批十分精美的貼金彩畫和磚石雕刻。

中國住宅遺構今所知的最早實物是明代的。已經發現的明代住宅分布于江蘇、浙江、安徽、江西、山東、山西、陜西、福建、廣東、四川等省,其數可以百計。由于地理環境、生活習慣、文化背景和技術傳統的差異,使各地住宅呈現出不同的形態。如:山東曲阜衍圣公府、明浙江東陽盧宅、福建明代土樓等。

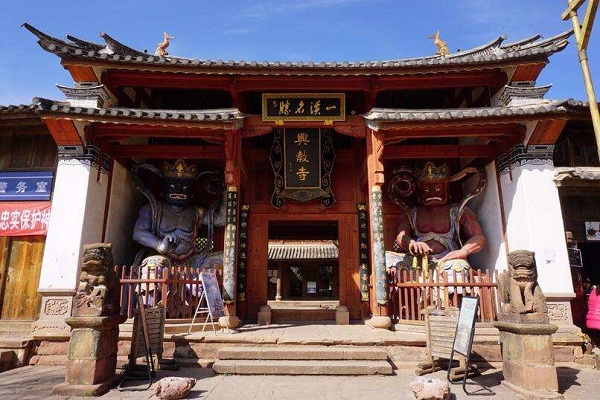

宗教建筑

佛教建筑

明代內地佛教仍以禪宗為盛。宋元時期禪宗的“五山十剎”主宰佛教,明代則有四大名山興起取而代之,五臺山為文殊的道場,普陀山為觀音的道場,峨眉山為普賢的道場,九華山為地藏的道場。四山廟宇林立,規制恢宏,成為明代佛教建筑興旺的標志。

明代佛寺總平面追求完美的軸線對稱與深邃的空間層次,如原來的山門演化為前有金剛殿,后有天王殿,成了兩進建筑;中軸線上佛殿增至二進或三進,如明南京天界寺有正佛殿、三圣殿、毗盧殿,三殿前后對應;山門內左右對稱配置鐘樓與鼓樓,佛殿前左右對稱配置觀音殿和輪藏殿等,都是明代佛寺布局的新特點。

磚拱建筑

在明代佛教建筑中找到了發展的天地。由于《大藏經》屢次由皇家頒賜,藏經用的防火建筑成了一時的迫切需求,于是用磚拱建造的無梁殿建筑應運而興。明代無梁殿遺留至今的還有十余處,著名的有南京靈谷寺無梁殿、太原永祚寺無梁殿、峨眉山萬年寺無梁殿、五臺山顯通寺無梁殿、蘇州開元寺無梁殿等。

道教建筑

在元明時期也有所發展。現存建于元代的山西省芮城縣永樂宮是道教建筑的重要遺例,宮中龍虎殿、三清殿、純陽殿、重陽殿中的大面積壁畫,精美絕倫,在中國繪畫史上占有重要地位。明代的道教建筑則以永樂皇帝在湖北武當山所建的道教宮觀群最為宏偉。

伊斯蘭建筑

新疆地區一些少數民族信仰伊斯蘭教。元明時期,伊斯蘭教的禮拜寺、瑪札(圣者之墓,穆斯林晉謁之所)等建筑先后興建于新疆各地。穹頂技術和琉璃飾面技術在伊斯蘭教建筑上得到廣泛應用。元代遺存的瑪札以伊犁霍城的禿忽魯克·帖木爾汗瑪札最有代表性(該瑪札建于1363~1364年,是新疆第一位皈依伊斯蘭教的蒙古汗陵墓)。建于公元1422年的喀什艾提尕清真寺是新疆最大的伊斯蘭禮拜寺。而中原地區清真寺,有的在建筑平面式樣、材料等方面受到漢式建筑的影響,因而具有漢式風格,如陜西西安化覺巷清真大寺。

以上就是小編為大家整理的明代建筑分類及特點。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|