蘇繡,是蘇州地區刺繡產品的總稱,為江蘇省蘇州市民間傳統藝術。蘇繡起源于蘇州,是我國四大名繡之一,國家級非物質文化遺產之一。

蘇繡發源地在蘇州吳縣一帶,現已遍衍無錫、常州等地。刺繡與養蠶,繅絲分不開,所以刺繡,又稱絲繡。清代確立了“蘇繡、湘繡、粵繡、蜀繡”為中國四大名繡。清代是蘇繡的全盛時期,真可謂流派繁衍,名手競秀。蘇繡具有圖案秀麗、構思巧妙、繡工細致、針法活潑、色彩清雅的獨特風格,地方特色濃郁。蘇繡以蘇州刺繡研究所的高新區的鎮湖鎮(現改為街道)刺繡最為有名。鎮湖是蘇繡的主要發源地,蘇繡中的八成產品來自鎮湖。

蘇繡由于地區文化的差異,又產生了不同的流派,有蘇州刺繡、南通仿真繡、無錫精微繡、和揚州刺繡等。

蘇州刺繡

蘇州刺繡,就是指狹義的“蘇繡”,而廣義的蘇繡是以蘇州為集散中心,遍及江蘇全境的一種手工藝品,在中國工藝美術發展史上占有重要地位,與粵繡、湘繡、蜀繡合稱為中國“四大名繡”。

蘇州刺繡是其品種、造型、圖案、畫稿、針法、繡法、色彩、技藝、裝裱等多方面的綜合體現,而針法的運用,是構成繡品各種藝術形象的語言。

蘇繡的技藝特色,大致可用“平(繡面平伏)、齊(針腳整齊)、細(繡線纖細)、密(排絲緊密)、和(色彩調和)、順(絲縷暢順)、光(色澤光艷)、勻(皮頭均勻)”八字來概括,有別于國內其他地區的繡品。

蘇繡品種可分為兩大類。一是日用品。二是欣賞品。

南通仿真繡

南通仿真繡又稱“沈繡”,是蘇繡的重要分支。刺繡藝術大師沈壽在清末時曾任農工商部工藝局繡工科總教習,后應邀到江蘇南通主持女工傳習所。在“西學東漸”的歷史背景下,她吸收西洋美術精華,在中國傳統蘇繡的基礎上創立了“仿真繡”。這種繡法創造性地以旋針、虛實針來表現物體的肌理,用豐富多彩的絲線調和色彩,完成的作品色調自然柔和、豐富多彩,盡顯寫實之功。“仿真繡”往往取材于西洋油畫中的人物肖像和風景等,而以人物繡最為擅長,其針法變化多端,表現畫中人的五官十分傳神,體現出高超的技藝。由此之故南通仿真繡又稱“美術繡”,南通地區則譽之為“沈繡”。仿真繡是傳統刺繡在形式上的創新,它為中國傳統刺繡的現代發展開辟了一條新路。

無錫精微繡

江蘇無錫是蘇繡的重要發源地之一,無錫刺繡又稱“精微繡”,據漢代劉向的《說苑》記載,早在兩千五百多年前無錫就已出現刺繡服飾。明代中葉,俞氏創制的堆紗繡因巧奪天工而被選為貢品。清代無錫精微繡得到進一步發展,創造出了“閨閣繡”、“切馬鬃繡”、“堆紗繡”、“填色稀鋪法”、“亂針繡”等獨特的技法。20世紀80年代初,在繼承傳統的基礎上發展出了“雙面精微繡”,成為舉世公認的優秀藝術品種。

無錫精微繡的藝術特色極為突出,它卷幅微小,造型精巧,繡技精湛,往往能在很小的畫面內繡制人物、場景、文字、圖案等,呈現出所謂“寸人豆馬,蠅足小字”的奇觀。與一般雙面繡相比,精微繡的技藝要求更高,難度更大,在用料、用色、用線、用針上更加講究。它要求刺繡藝人不但繡藝高超,而且還具備較高的藝術素養。藝人繡制精細局部時,要將一根絲線劈成八十分之一,有時人物頭部只有綠豆大小,五官無法用筆墨勾勒,藝人需手眼相通方能繡成。在長期的發展過程中,無錫精微繡與書畫緊密結合在一起,煥發出獨特的藝術魅力。精微繡藝術是中國最早在理論上得到總結的刺繡品種,清代即出現重要的理論著作《繡譜》對之進行論述。它體現著中華民族悠久的服飾文化和日用裝飾文化,深為文人雅士及國內外藝術愛好者、收藏者所珍愛。

揚州刺繡

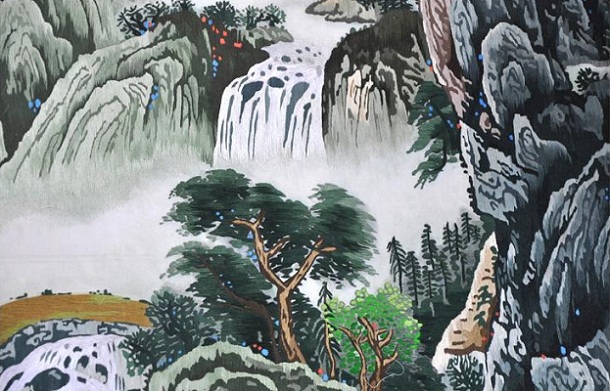

揚州刺繡是流傳于揚州地區的傳統工藝,與蘇州刺繡的技藝屬同一門類,但由于受揚州歷代文化的影響和揚州八怪畫派的熏陶,追隨中國畫的文化內涵和筆墨情趣,“仿古山水繡”和“水墨寫意繡”逐步形成揚州刺繡的兩大特色。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|