四川,簡稱川或蜀,北宋咸平四年(1001年),將地處今四川盆地一帶的川峽路分為益州路、梓州路、利州路和夔州路,合稱為“川峽四路”或“四川路”。其間設四川安撫制置使、四川宣撫使等官職,后來簡稱“四川”,四川由此得名。而四川古建筑是傳統文化的重要組成部分,它們形式多樣,姿態萬千。

四川古建筑無論是處在丘陵、山地,還是處在平原、河谷,對環境都十分重視,建筑與環境達到了相互諧和與共融。建筑以環境為依托,以環境為背景,根據自然條件將建筑融入環境之中,體現了中國傳統的“天人合一”環境觀,體現了“道法自然”的道家精神,反映了濃厚的環境意識。

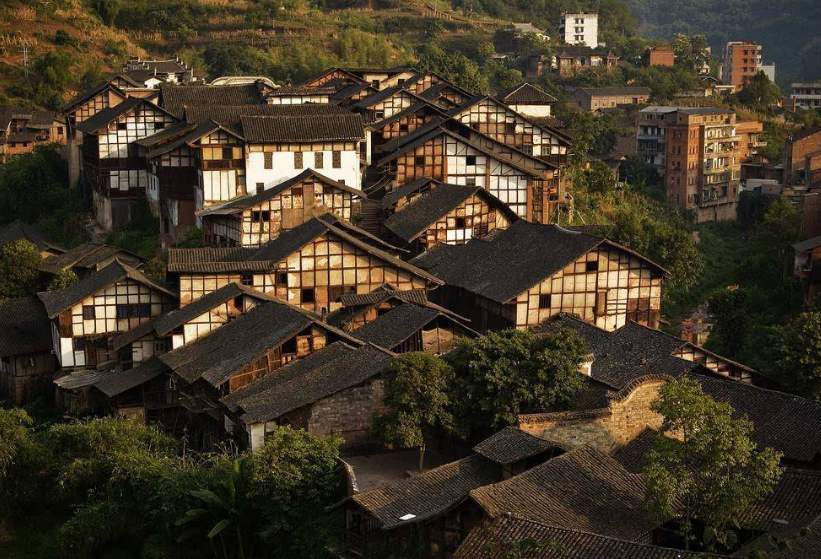

由于四川地形復雜,山地居多,平面布局上各類建筑雖均以中軸線、四合院為基本構圖手法,但為適應環境卻采取分層筑臺,將建筑分別布置在各級臺地上,層層跌落,利用軸線轉折、小品過渡及導向處理等手法將各組建筑構成統一的整體,形成布局自由、靈活多變的特色。山地建筑常采用吊腳樓、平挑臺的方式擴大空間,依山而建,使之與地形巧妙結合,建造成令人稱絕的不朽佳構。

川內大部地區氣候多雨、炎熱,因此建筑空間處理開敞、流通,庭院、天井密如蜂房;又多設敞口廳、花罩隔斷,內外空間交融,空間層次豐富。庭院常種樹木花草,形成有院必有園的格局,具有“苔痕上階綠,階前柳色青”的詩情畫意。川西“一”字型、“L”型民居則用竹林、樹木為界面,在房前圍合室外空間,形成院壩。這種以室外空間為中心的布置原則,其實是一種環境意識的反映。

四川古建筑典型代表:

①古鎮

古鎮一般結合地形,采取三開三合的布局手法,使空間從封閉中轉為通透,狹小中轉為寬敞。其后為大宅院組成的封閉式街道,為一合。

狹窄的街道延至周邊建筑,利用地形的轉折,臨河為半邊街,將遠山近水引入街道,又構成一個大的開闊區域,以后復為封閉式小街,又為一合。

隨著地形的變化,窄小街道向上一折形成一段半邊街,于此處外延伸出兩條小街形成一開,以后便又合成一條小街。

②民居

民居是四川最古老的建筑,四川民居是由遠古的干欄式建筑演變而成。成都十二橋發現的殷商時期的干欄式建筑,是四川民居的雛形,以后演變為漢代的干欄式建筑,再進一步演變為地龍墻、高勒腳、木地板、四周設通風口的民居(漢代畫像磚),到了東漢即出現了庭園式民居(東漢庭院畫像磚)。

整個民居分四個院落、前堂、后寢、廚房、望樓,功能分區明確,多為穿斗式、抬梁式結構,有撐拱、斗拱的作法,已體現出四川傳統民居的布局和風格。

四川現存民居,多為清代建造。按功能型制的不同,民居或分為大型莊園、廊院式、連排式、農舍、鄉土民居等。四川民居由于受地形、氣候、材料、文化和經濟的影響,在融匯南北的基礎上自成一體,獨具鮮明的地方特色。

③祠廟

在中國,建立宗廟之制大約始于商代中后期。從漢代起,逐漸形成了五岳、五鎮、四海、四瀆的祭祀,從祭天地、社稷、祖先,發展到祭名山大川,成都的江瀆廟就屬此類。為名賢及杰出人物建祠廟,事實上也是由宗廟演變而來的。

四川先秦時期就開始設立壇廟,“九世有開明帝,始立宗廟”,成都羊子山土臺系西周遺存,是統治階級用于祭祀和盟會的禪壇。

四川早期民間祠廟主要包括兩類:一類是感激大自然的恩賜、對于人類賴以生存的各種因素的祭祀;另一類是為名賢及杰出人物立祠。

④會館

我國會館建筑大約始于明永樂年間,有“迎神庥,聯嘉會,襄義舉,篤鄉情”的功用。四川到明清時期,農業、手工業空前發展,對外貿易日益活躍,特別是清代井鹽生產不斷發展及大量移民入川,促使同鄉會館、行業會館發展,各鄉鎮常以“九宮十八廟”加以泛指,從而促進了會館建筑的發展。

會館建筑布局大多采用坐北向南,沿南北向中軸線依次布置戲樓、大廳、正廳,正廳兩側設東西廂房。戲樓是節慶、儀典活動的中心,人流集中,一般建于入口處。

大廳正對戲樓,作為娛樂活動及會議、接待之用。大廳與戲樓間的庭院和庭院周圍的園廊,即為觀眾逗留觀戲的場所。正廳后的建筑及東西廂房,供辦公及旅居住宿之用。會館的庭院空間,大多疊石、引水,種植各種花草樹木,形成會館建筑與園林構景相結合的布局。

自然環境要素和歷史人文要素的影響,造就了獨具特色的四川地方鄉土文化特色的優良傳統。反映在建筑文化上,則表現為自成一格的川派建筑風格特征。在中國傳統建筑共性的基礎上,展示著巴蜀建筑文化品格的強烈個性、探尋發掘這些鄉土文化個性,對現代的建筑研究大有裨益。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|