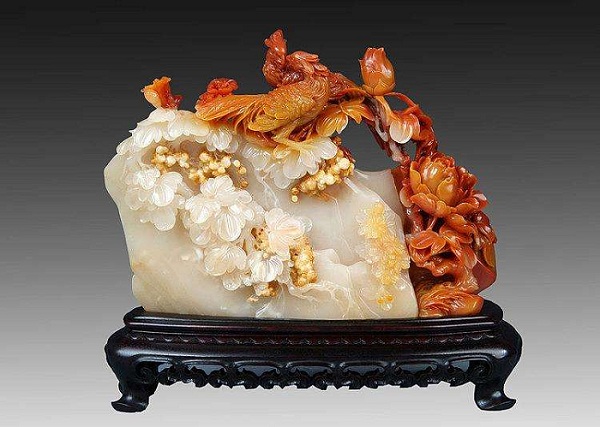

壽山石雕技法豐富多樣,精湛圓熟,又在發展過程中廣納博采,融合了中國畫和各種民間工藝的雕刻技藝與藝術精華。壽山石雕追求既雕既琢的藝術效果,提倡返璞歸真,故以“相石”為重要環節,講究利用石形石色,巧施技藝,以達到“天工合一”的境界。那么壽山石雕是如何興起的呢?跟小編一起來看一下吧。

簡單來說,壽山石的雕刻起源于南朝,興起于唐宋,盛行在明清,復興與當代。

據資料記載,目前發現的歷史年代最久遠的壽山石雕刻實物是1954年在福州倉山區桃花山的一座南朝墓葬中發現的“石豬”。該石豬高1.1厘米、長6.4厘米,呈伏臥狀,是用長方形條石料稍加琢磨,再用簡單線條刻畫形象。其石質經鑒定為壽山老嶺石,年代為南朝(公元420—589年),距今約1500年。此后,還是1954年,又在一座位于福州倉山樂群路的南朝墓葬中出土了一件壽山石雕刻的“石豬”作品,經鑒定亦為壽山老嶺石。由此我們可以確定,壽山石雕刻至少在1500多年前的南朝就已經開始了。

到了唐宋年間,社會安定,經濟繁榮,文化發達,宗教昌盛,特別是文化和宗教,以強盛的國力為依托,以朝氣蓬勃的世俗地主階級知識分子為主體,呈現出了兼容并蓄、有容乃大的泱泱大國風度,佛教迅速發展壯大,并且興盛了起來。大家都知道,壽山石出產與福州,而福州素來又有著“佛國”之美譽,自然壽山石雕刻的興起與佛教的發展和興盛,有著極大的關系。據傳,當時住在寺廟里的僧侶常在汲水或耕種時發現壽山石,因見其溫潤可愛,于是常常就地取材,尋撿壽山石,再磨礪雕琢成佛像、香爐和念珠之類的佛教用品,除供寺院使用之外,還常常當做禮品饋贈給香客。從此,壽山石雕刻品開始隨著香客流向山外,傳名于世。

元明之間,因為壽山石潔凈如玉、柔而易攻,所以壽山石印章便應運而生,倍受書畫家、篆刻家的賞識,自此,篆刻家自行奏刀,追奏仿漢、斑駁淋漓,中國獨特的篆刻藝術得以風行和發展。在明代,壽山石的鈕飾藝術又得到了長足發展,雕刻藝人在繼承古代玉璽、銅印等鈕飾的基礎上,造詣很高,風格獨特的印鈕藝術,使得壽山石印章成為了文人墨客們的心愛之物和珍藏之寶。

清代是壽山石雕刻的昌盛時期,據史籍記載,雍正時壽山石雕已納入官府的征稅范圍,雕刻藝術因材施藝,分別雕刻印章、文具、人物、動物及玉鑲嵌各種器皿,印章的鈕飾更加精致多樣,表現技法上出現了陰刻和鏈條技法。據說當年乾隆皇帝用過的一套"寶印",就是用一塊田黃石刻制而成,并由兩根鏈條連接起來的三顆印章,技藝高超,堪稱國之瑰寶。

在新中國成立后,五十年代壽山石雕刻開始復蘇,七十年代特別是改革開放以來,東西派融匯交流,取長補短,同時吸收了古代與西方藝術之長,促使壽山石雕刻技法日新月異,出現了以薄意、浮雕、高浮雕相結合的表現手法,發展了透雕、鏤空雕和銀嵌等新技法。

每個時代賦予藝術創作的社會環境和文化環境都是不同的,壽山石雕刻也是隨著社會的不斷進步和人類認識水平的不斷提高而漸漸發展起來的,并且趨于成熟的,因此,每一個時代的每一件壽山石雕刻作品,都能夠反映出當時的社會環境和當時人們的思想感情、精神追求、藝術情趣,以及人生態度。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|