談及中國古建筑,便不得不提起漢代的建筑。漢代是中國封建社會中歷史最為長久的朝代,分為西漢(公元前202年-公元9年)和東漢(公元25年-220年)兩個時期,不僅是中華文化發展過程中的第一個高峰,也是經濟貿易繁榮發展的時代。周朝東有齊魯文化,西有秦文化,南有楚文化,北有燕趙文化,還有東南的吳越文化以及中原的周文化,中華文化百花齊放,各有特色,建筑形式也各有千秋。漢代繼承了商周以來的傳統,又在春秋戰國的基礎上有很大的提高。春秋戰國至秦漢,由于需求,建筑工程技術、建筑材料有了一定的發展,生產經驗取得了很大的提升。隨著陶制建筑材料:磚、瓦、下水道等工藝的流行,品種開始呈現多樣化,人們開始廣泛使用鐵具,石料的使用率也得到提升。戰國至西漢,已經有了石礎、石階;到了東漢,全石制的建筑也開始出現,如石祠、石闕、石墓等等。漢代時期,以華夏文化為核心,從西部到中原,各地域文化開始融合。據記載,佛教是于漢代傳入中國,又因中國本土的儒教道教壯大,形成了儒釋道三足鼎立的局勢,對當時漢代的建筑風格產生了深遠的影響,同時,中國特色建筑于漢基本形成。

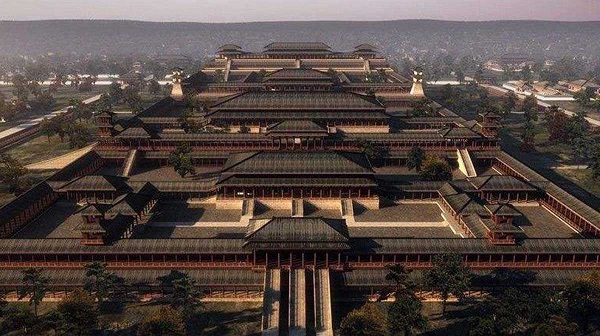

西漢國家統一,國力興盛,為了顯示帝皇威望,都城、宮殿、陵墓、苑囿、禮制建筑等建筑大力興建,各種主要的建筑類型在漢代都已出現。漢代經歷了從雄壯莊嚴的高臺建筑到優雅而不失氣派的樓閣建筑演變、從夯土與木構結合的形式向脫離依附夯土的木構形式轉變,期間也證明了漢代營造技術的飛速發展。(高臺建筑:先以夯土筑成平臺,再分數層呈階梯狀向上逐層收小,以此為核心,在階梯各面分層建造可能為一面坡屋頂的圍屋,臺頂再聳起中心建筑,外觀十分宏偉,有如多層樓閣,而木結構本身并不復雜。高臺建筑的大量興建體現了人們對建筑巨大體量的追求。人們從自然的壯美中體驗到了超大體量所蘊含的崇高,并把這種體驗移情到建筑之中,從而把巨大體量轉成莊嚴和尊嚴。西漢仍流行高臺建筑,到了東漢高臺逐漸淡出舞臺,多層樓閣興盛,且其每層都是一個獨立的結構單元。)漢代建筑藝術奠定了中國古代建筑的風格,為后世建筑產生了廣博而又深遠的影響。

漢代建筑藝術在豐富的實踐活動中逐漸形成了中國建筑藝術一整套的表現手法和構圖原則,如重點發展木結構、重視群體的有機構圖、在建筑中體現人的尺度,以及當代十分重視的人與自然、建筑與自然的融合等等。當時的木結構部件也在東漢時期逐漸趨于完善,中國古建筑中重要的抬梁與穿斗發展成熟,中國古建筑最得意的成果之一:斗拱也從西漢的大尺度逐漸轉向東漢的精致多樣化,雖斗拱以普遍使用,但式樣很不統一,遠未達到唐宋時的定型化程度。不過這也是中國建筑發展史中的一段篇章。

每一棟優秀的建筑都擁有設計者獨特的思想情懷。在漢代,儒家思想是創立最早,影響最為廣泛的學派,其強調的“仁義禮智信”“倫理道德”等思想為漢代建筑藝術提供了大量的理論基礎,故而漢代建筑按照一定的等級規則,形成了等級分明,尊卑有序的建筑布局、等級尺度和形態模式。另外,從夏朝之前就存在的陰陽五行周易之說也深深影響著漢代建筑,建筑布局、建筑選址等等無一不深深透露著當時人民對陰陽五行的崇拜。其“天人合一”等理念不僅影響著建筑設計,也深深影響著當時人們的三觀。

有史學家說,越是古老的都城,其面積越大,這是因為早期社會是奴隸制社會,擁有大量廉價勞動力,帝皇為了顯示其無上權威,便將其宮殿建造地十分雄偉壯大。傳聞荊軻刺秦之時,荊軻的助手秦舞陽便是被秦王的宮殿的雄偉嚇得腿軟。西漢的都城便是在秦興樂宮的基礎上逐步建成,所以可想當時宮殿的壯觀。西漢長安城位于西安龍首塬北坡的渭河南岸漢城鄉一代,距今西安城西北約五公里。漢朝初期長安因先營造宮殿,后建城垣,所以長安城呈斗狀,墻體曲折多變。但都城大都采用規則或平面布局。其城墻雖位土筑的,沒有使用磚和石料,但其堅固程度超出了人們的想象,這也可見夯土技術所存在的潛力。對于四周建有高大城墻的都市來說,排水設施也十分重要,長安城的排水設施主要于城門的地下埋筑寬大的涵洞,城內的積水,通過大街兩旁的水溝,從城門地下的涵洞排到城外的壕溝。此外,在建筑城墻時,還能預先有計劃地將一些斷面為五角形、圓形的陶制水管埋入墻基,也起到排水的作用。

長安城總體布局有以下特點

1)采取“前朝后市”的規劃格局

2)總體布局的重點是積極發揮作為經濟區域中心城的作用

3)政治性分區偏重向西、南兩面發展,經濟性分區則主要向北延伸

4)革新了舊的擇中立宮傳統,以高、大、多為貴的封建禮制等級觀念,以表達帝都城市的尊嚴特性。

5)雖然長安城形制不規整,但分區規劃用地的劃分卻有條不紊。整個分區規劃系以安門大道為主軸線來安排。

漢高祖劉邦取蕭何“非壯麗無以重威”之議,先修長樂宮,后筑未央宮。未央宮為皇宮,位于長安城西南部,所以又稱“西宮”,也稱“東朝”。長樂宮則為“太后之宮”,位于長安東南部,稱“東宮”,又因每當大事、國事之時,皇帝需向長樂宮稟報,所以又稱“東朝”。未央宮、長樂宮東西并列,君臨長安城,以示君權之威。

禮制建筑也是漢代的一個重要的特色,漢長安禮制建筑主要分三處,東部為明堂辟雍遺址,西部為官社官稷遺址,中部則為王莽九廟。王莽九廟是由十二座形式相同的建筑,以臺榭式的中心建筑和正方形帶四門庭院組成,其中十一座建在大圍墻內分三排,另一座則是于圍墻外南面正中,比其他大一倍。如此巨大規模,充分顯示了漢代禮制建筑的發展水平。另一座頗具代表性的禮制建筑是大約于光武帝時期的明堂辟雍。與王莽九廟東西相對,其作用是皇帝宣講教化和接納賓客的地方,兼具明堂與辟雍的雙重功效。明堂辟雍是東西南北雙軸對稱的典型臺榭式建筑形象,是很難得的臺榭建筑遺址,由于東漢時期樓閣建筑的興起,高臺建筑開始淡出了舞臺。

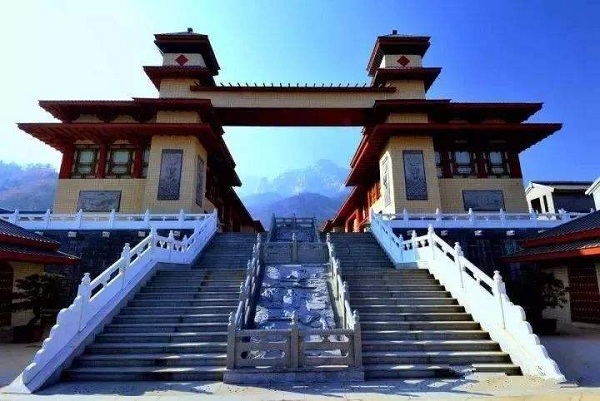

如今現存漢代建筑可以說是寥寥無幾,漢代民居更是沒有地面上建筑的實例,但從漢代遺跡、陵墓中發現的各種明器、畫像磚、壁畫之中可以發現當時漢代民居的發展程度。當時的民居多利用木結構,抬梁、穿斗、干闌式已極為普遍,尤其是抬梁、穿斗的規模、變化最優。柱、枋、斗拱也是極為普遍,地位較高的貴族住宅,于大門處還常設有雙闕。(闕:為古代于城門、宮殿、祠廟、陵墓前用于記官爵、功績的建筑物,用木式、石雕砌而成,兩旁各一,又稱“雙闕”,也有大闕旁再建一小闕,所以稱為“子母闕”。闕可以說是象征著大門,城闕還可瞭望,所以又稱“觀”,但現存的漢闕只有墓闕。)當時的民居多為不對稱布局方式,連大門位置也相對自由,這與傳統的對稱布局有了很大的不同,這也恰恰可以說明當時建筑富含變化和活力的。可以說中國早期的建筑發展緩慢,但漢代風格的建筑發展的迅速或許更能說明當時中國文化的興盛。

中國現代建筑發展起步較晚,或許未能太好的融合屬于我國獨特風格的文化,但便是因為這樣,我們現在這些熱愛中華文化的建筑愛好者,更應該多去了解中國的文化,中國的建筑,在前輩們的基礎上,讓中國建筑能夠更加輝煌。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|