文化是國家、民族之根基,文化是人類繁衍之魂。任何一個地區(qū)的成長與發(fā)展,都離不開文化的伴隨。

2002年,習(xí)近平總書記為福州市知名文物學(xué)者、曾任福州市文物局局長的曾意丹所著《福州古厝》一書作序。序中說:“保護(hù)好古建筑有利于保存名城傳統(tǒng)風(fēng)貌和個性”。毀掉古建筑,搬來洋建筑,城市逐漸失去了個性。

據(jù)此,我們認(rèn)識到:建設(shè)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系,就必須極其重視建筑遺產(chǎn),因為建筑遺產(chǎn)是體量最大、分量最重的歷史文化。

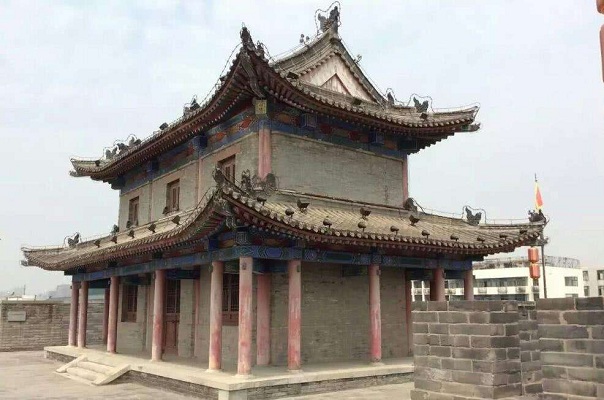

建筑遺產(chǎn)是歷史文化名城名鎮(zhèn)名村的最重要組成部分。建筑遺產(chǎn)組成的村落、城鎮(zhèn)、城市及歷史街區(qū)之所以重要,是因為它們創(chuàng)造出的一個個空間場所,不僅是人們生活、工作、交往、游嬉的物質(zhì)載體,而且潛移默化地影響著人們的性靈。沒有建筑遺產(chǎn)作載體的歷史文化是空洞、乏味的。建筑遺產(chǎn)獨具的歷史文化意義,就是習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)的要讓居民“望得見山,看得見水,記得住鄉(xiāng)愁”。在當(dāng)前城鎮(zhèn)化進(jìn)程中,傳統(tǒng)村落如何持續(xù)性地進(jìn)行有效保護(hù),是擺在我們面前的重大課題。

全球世界文化遺產(chǎn)名錄90%以上為建筑遺產(chǎn)或建筑遺址。人類創(chuàng)造的體量最大、數(shù)量最多、分量最重的物質(zhì)財富就是建筑。不少時候,建筑遺產(chǎn)甚至成為民族、國家的象征,如北京天安門、莫斯科克里姆林宮、美國白宮、法國凡爾賽宮等;或者作為民族、國家的精神文化寄托,如我國的長城、韓國崇禮門、希臘雅典衛(wèi)城、法國巴黎圣母院、澳大利亞悉尼歌劇院等。

全世界建筑遺產(chǎn)豐富之地必是公眾旅游、歷史文化體驗的首選之區(qū),誠可謂永遠(yuǎn)的綠色、生態(tài)財富。可見,建筑遺產(chǎn)的歷史文化價值巨大且無與倫比。

更主要的是,毀滅一個民族、國家的傳統(tǒng)文化,摧毀其歷史建筑遺產(chǎn)是最直觀、最簡便的方法!這在世界上所有國家的政權(quán)更迭中幾乎不間斷地上演。

可惜的是,我國建筑遺產(chǎn)豐富的老城、古鎮(zhèn)、古村中持續(xù)著“凈地出讓”“拆舊建新”“毀真造假”......無數(shù)的歷史建筑遺產(chǎn)沒有倒在戰(zhàn)火中、蠻橫愚昧的“文化大革命”年代,卻“平毀”在經(jīng)濟(jì)、文化高速發(fā)展的和平時代,尤其是在我們強(qiáng)調(diào)民族文化安全的時刻,令人心痛。

當(dāng)前,保護(hù)文物需要各級政府有更多的作為。隨著社會的進(jìn)一步發(fā)展,很多地區(qū)和城市都在塑造自身的文化形象,然而每個地區(qū)和城市的個性及文化形象,不是光靠塑造就能形成的,而是要通過這個地區(qū)和城市悠久歷史的結(jié)晶和民族文化的傳承才能形成。歷史文物就是一個地區(qū)和一個城市文化中的精華,也是地區(qū)和城市文化建設(shè)的重要基石。未納入我國歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)體系的普通歷史建筑,也是延續(xù)國家與民族歷史文脈的重要載體。

文物保護(hù)工作在平時是一個遠(yuǎn)離公眾的話題,但文物在延續(xù)歷史,確立文化認(rèn)同,塑造國家意識形態(tài)上卻與每一個人息息相關(guān)。誠愿我們能夠提高文化自覺,早日停止破壞歷史建筑遺產(chǎn)的悲劇。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|