沈陽故宮位于中國遼寧省沈陽市,是中國僅存的兩大宮殿建筑群之一,又稱盛京皇宮,為清朝初期的皇宮,距今近400年歷史,始建于后金天命十年(1625年)。清朝入關(guān)前,其皇宮設(shè)在沈陽,遷都北京后,這座皇宮被稱作“陪都宮殿”、“留都宮殿”。后來就稱之為沈陽故宮。

沈陽故宮占地面積6萬多平方米,有古建筑114座,500多間,至今保存完好,是一處包含著豐富歷史文化內(nèi)涵的古代遺址。2004年7月1日,在中國蘇州召開的第28屆世界遺產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)沈陽故宮作為明清皇宮文化遺產(chǎn)擴(kuò)展項(xiàng)目列入《世界遺產(chǎn)名錄》。

沈陽故宮是在明王朝走向衰弱,滿族不斷崛起的歷史背景下創(chuàng)建的。1625年,清太祖努爾哈赤出于戰(zhàn)略考慮,定沈陽為都城,并在沈陽舊城的中心,修建了議政之所——大政殿和十王亭,是為營建沈陽故宮之開端。從建筑上看,大政殿也是一個(gè)亭子,不過它的體量較大,裝飾比較華麗,因此稱為宮殿。大政殿和成八字形排開的10座亭子,其建筑格局乃脫胎于少數(shù)民族的帳殿。這11座亭子,就是11座帳篷的化身。

大政殿為八角重檐攢尖式建筑,殿頂滿鋪黃琉璃瓦且鑲綠色剪邊,十六道五彩琉璃脊,大木架結(jié)構(gòu),榫卯相接,飛檐斗拱,彩畫、琉璃以及龍盤柱等,是漢族的傳統(tǒng)建筑形式;但殿頂?shù)南噍唽氈榕c八個(gè)力士,又具有宗教色彩。

大政殿前兩明柱各有金龍盤柱。

大政殿周圍的紅色柱子,金龍盤在柱子上。

大政殿門前臺(tái)階石刻。

大政殿內(nèi)設(shè)有寶座、屏風(fēng)及熏爐、香亭、鶴式燭臺(tái)等。大政殿用于舉行大典,如皇帝即位,頒布詔書,宣布軍隊(duì)出征,迎接將士凱旋等。此殿為清太宗皇太極舉行重大典禮及重要政治活動(dòng)的場(chǎng)所。1644年(順治元年)皇帝福臨在此登基繼位。

十王亭位于大政殿兩側(cè)八字形依次排列,是滿族八旗制度在宮殿建筑的反映,此建筑布局為中國古代宮廷建筑史所僅見。其東側(cè)五亭由北往南依次為左翼王亭、鑲黃旗亭、正白旗亭、鑲白旗亭、正藍(lán)旗亭;西側(cè)五亭依次為右翼王亭、正黃旗亭、正紅旗亭、鑲紅旗亭、鑲藍(lán)旗亭。清初八旗各主旗貝勒、大臣議政及處理政務(wù)之處。這種君臣合署在宮殿辦事的現(xiàn)象,歷史上少見。

1626年努爾哈赤辭世,其與孝慈高皇后所生之第四子皇太極繼承汗位,續(xù)建了由大清門、崇政殿、鳳凰樓、清寧宮、麟趾宮、關(guān)雎宮、衍慶宮、永福宮等組成的大內(nèi)宮闕。就是在這座宮殿里,皇太極將女真改稱為滿洲,于1636年將國號(hào)改稱為“清”,并正式確定了宮殿之名。

崇政殿在中路前院正中,俗稱“金鑾殿”,是沈陽故宮最重要的建筑。整座大殿全是木結(jié)構(gòu),面闊五間進(jìn)深三間。前后出廊硬山式,辟有隔扇門,前后出廊,圍以石雕的欄桿。殿頂鋪黃琉璃瓦,鑲綠剪邊,正脊飾五彩琉璃龍紋及火焰珠。殿身的廊柱是方形的,望柱下有吐水的螭首,頂蓋黃琉璃瓦鑲綠剪邊;殿前月臺(tái)兩角,東立日晷,西設(shè)嘉量。

崇政殿周圍的石雕欄桿

崇政殿內(nèi)陳寶座、屏風(fēng);兩側(cè)有熏爐、香亭、燭臺(tái)一堂;殿柱是圓形的,兩柱間用一條雕刻的整龍連接,龍頭探出檐外,龍尾直入殿中,實(shí)用與裝飾完美地結(jié)合為一體,增加了殿宇的帝王氣魄。此殿為清太宗皇太極陛見臣下,宴請(qǐng)外國使臣以及處理大政的常朝之處。公元1636年,后金改國號(hào)為大清的大典就在此舉行。“東巡”諸帝于此舉行“展謁山陵禮成”等慶賀典禮。

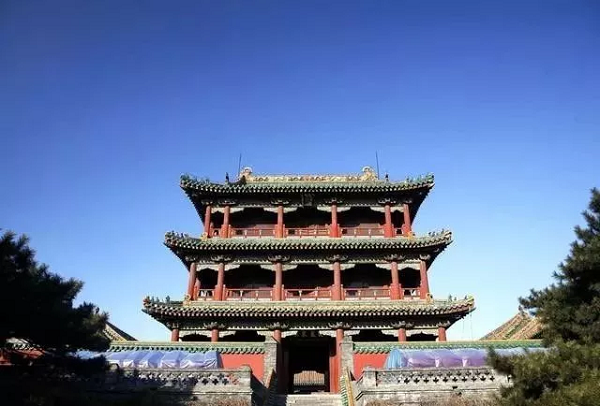

崇政殿北首的鳳凰樓,建造在4米高的青磚臺(tái)基上,有三層,三滴水歇山式圍廊,頂鋪黃琉璃瓦,鑲綠剪邊。此樓為盛京最高建筑,故有《盛京八景》之一“鳳樓曉日”、“鳳樓觀塔”等傳稱。鳳凰樓上藏有乾隆御筆親題的“紫氣東來”匾。

鳳凰樓后的清寧宮大殿。清寧宮為五開間前后廊硬山式。是清太宗皇太極和皇后博爾濟(jì)吉特氏居住的“中宮”。室門開于東次間,屋內(nèi)西側(cè)形成“筒子房”格局,東梢間為帝后寢宮。寬大的支摘窗式樣樸素,欞條皆以“碼三箭”式相交,宮門亦不用隔扇式。正對(duì)宮門豎立祭天的“索倫竿”,此均為源自滿族民間的傳統(tǒng)風(fēng)格。

沈陽故宮的西路,由戲臺(tái)、嘉蔭堂、文溯閣和仰熙齋等組成,于1782年建成,是清朝皇帝“東巡”盛京(沈陽)時(shí),讀書看戲和存放《四庫全書》的場(chǎng)所。整個(gè)建筑設(shè)計(jì)和布局,反映了皇帝的所謂“尊嚴(yán)”和嚴(yán)格的封建等級(jí)制度。

文溯閣是沈陽故宮西路的主體建筑,建筑形式仿照浙江寧波的天一閣,面闊六間,二樓三層重檐硬山式,前后出廊,上邊蓋黑色琉璃瓦加綠剪邊,前后廊檐柱都裝飾有綠色的地仗。所有的門、窗、柱都漆成綠色,外檐彩畫也以藍(lán)、綠、白相間的冷色調(diào)為主,這與其它宮殿紅金為主的外檐彩飾迥然不同。這是乾隆皇帝“東巡”時(shí)的讀書之所。

文溯閣其彩繪畫題材也不用宮殿中常見的行龍飛鳳,而是以“白馬獻(xiàn)書”、“翰墨卷冊(cè)”等與藏書樓功用相諧的圖案,給人以古雅清新之感。圖為文溯閣門上雕花。

沈陽故宮皇家戲臺(tái)興建于乾隆四十六年(公元1781年),自道光九年(公元1829年)以后就再?zèng)]有使用過。2013年5月18日,沈陽故宮皇家戲臺(tái)塵封184年后再度啟用,首演劇目為京劇《望兒樓》片段。

這座背南向北的戲臺(tái)臺(tái)面約30平方米,上為青瓦卷棚式頂,戲臺(tái)之后連通扮戲房,戲臺(tái)東西兩側(cè)各有寬廊十余間,南北兩端分別與嘉蔭堂、扮戲房的山墻相接,構(gòu)成一個(gè)圍繞戲臺(tái)的封閉空間。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|