故宮雨花閣位于北京紫禁城內廷外西路春華門內,是一座藏傳佛教的密宗佛堂,也是宮中數十座佛堂中最大的一座。這座佛堂形制奇特,漢式的單檐攢尖頂,上覆鎏金銅瓦,頂立鎏金喇嘛塔,四脊裝飾藏式銅鎏金蹲龍,可見建筑內外大量采用了藏傳佛教的裝飾元素,是清宮建筑群中惟一的漢藏合璧式建筑。

▲金光閃閃的飛龍騰躍于脊上

▲每層檐下有泥金彩龍盤繞柱梁之間

清乾隆十四年(1749年),雨花閣由來自青海的三世章嘉·若白多杰根據藏傳佛教的教義主持修建,是仿照了西藏阿里古格王朝的托林寺壇城殿,在原有明代建筑的基礎上改建而成。這座佛堂興建的緣起記載在章嘉國師的藏文傳記中——乾隆皇帝曾問章嘉國師西藏佛教是如何復興的,有哪些人在西藏為佛教建有廣大功業,他們的主要功績又如何。章嘉國師便講述了古格王朝的王室對佛教復興所做的努力、西藏佛教后弘期的著名大譯師仁欽桑布創建托林寺以及托林寺正殿的建造陳設等情況,聽罷,乾隆皇帝即表示在紫禁城內也要修建這樣的一座佛殿。

▲雨花閣一層內景

于是,這座制式宏偉的藏傳佛教密宗佛堂被建起,專用于供奉西天梵像,其中不僅陳設有密教三大本尊琺瑯立體壇城,還有來自于清宮造辦處工匠與中正殿造佛喇嘛的杰作,以及藏蒙等地向皇家敬獻的來自西藏地區、印度和尼泊爾不同時期的佛教藝術珍品,包括金銅佛像、唐卡和法器等。盡管從一定程度上,清朝藏傳佛教信仰已經成為團結蒙藏民族、維系皇權的政治需要。

▲雨花閣一層北間

值得一提的是,雨花閣內的陳設立體而形象地再現了藏傳佛教格魯派密宗四部的修行理論,將藏傳佛教的修行層次,通過佛像與唐卡的陳設,做了具象化的表現。故宮博物院藏傳佛教研究學者發現,雨花閣是自元代藏傳佛教引入漢地以來,第一次完整而系統地以建筑和造像的形式,呈現密宗四部及其神系的思想。密宗修行人要嚴格遵行修行層次和階段,由此可見,乾隆皇帝在接受藏傳佛教的同時,也在試圖整合藏密神系的系統和規范。

雨花閣是一座外觀三層,實際上內置四層的樓閣式建筑,在一、二層之間靠北部設有暗層,為“明三暗四”的格局。在四層的佛龕供奉上,分別代表著密宗四部修行的不同層次,分別供奉著功行品、行德品、瑜伽品和無上瑜伽品四部密宗佛像。

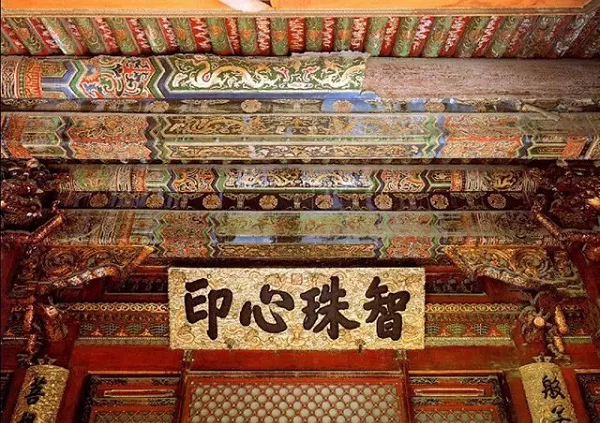

▲乾隆皇帝御題“智珠心印”匾額

▲掐絲琺瑯壇城

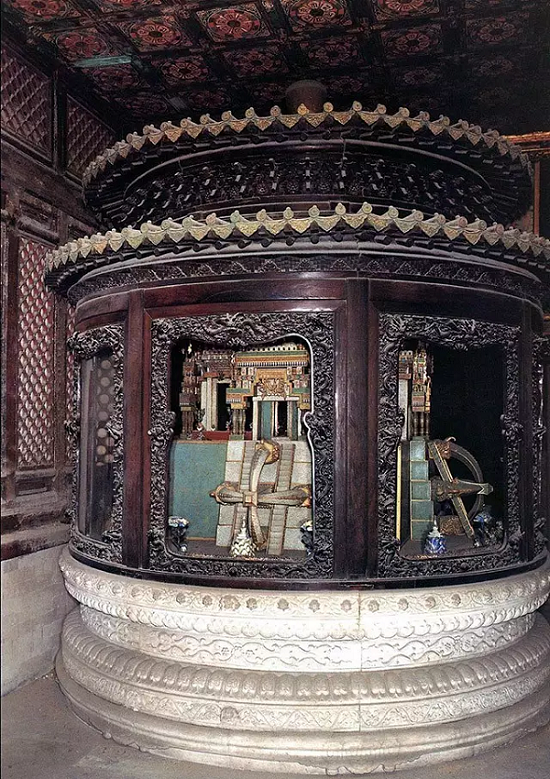

雨花閣一層懸掛著乾隆皇帝御題“智珠心印”匾額,正間天花裝飾觀音六字大明咒,整個殿堂前布滿了佛塔、佛像和供物,以及佛龕之后的三座掐絲琺瑯立體壇城。這三座壇城坐落于漢白玉須彌座上,外部是紫檀木重檐亭式罩,造型顏色完全一致,只是內供神像不同——中間是密集壇城,東邊是勝樂壇城,西邊是大威德壇城。故宮雨花閣內的這三座壇城也是世界范圍內現存最名貴的立體壇城。

▲雨花閣一層北間佛龕

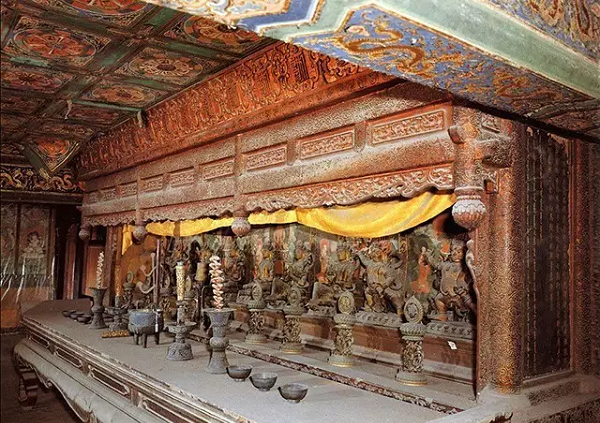

安置在壇城后的一層稱智行層,供奉以無量壽佛為中心的事部九尊佛,這些神像都是密宗事部的主尊及護法神。這是一組銅鍍金坐像,為藏傳佛教中特有的女神形象。

▲雨花閣二層佛龕供案

處于二層的暗層仙樓稱德行層,供奉行部佛像九尊,以宏光顯耀菩提佛為中心,四尊佛母和四尊金剛分列左右。

▲雨花閣三層佛龕供案

三層普明圓覺稱瑜伽層,供奉以大日如來佛為中心的瑜伽部佛像五尊,即金剛界毗盧佛、成就佛、最上功德佛、普慧毗盧佛和度生佛。瑜伽部五尊佛像均著菩薩裝,全跏趺座。

▲雨花閣四層佛龕供案

頂層稱無上層,也是最為神秘的無上瑜伽部三位主尊佛所在,供奉密集金剛、大威德金剛、勝樂金剛各一尊,位置與底層壇城的主尊保持一致,拉薩上下密院主修的就是這三大金剛。這三尊造像體積雖小但工藝高超,制作精美。

經歷了數百年的風雨和政權的興替,難得的是今天的雨花閣仍然保持了嘉慶以前的原貌,只是由于物件擺放密集且容易損壞,這里并不具備開放條件,但故宮博物院計劃將來通過數字技術將這個神秘的佛堂向觀眾展示。

更為難得的是,這座清宮佛堂以其明確的宣示教理成分,為體系龐大而豐富的藏傳佛教圖像學和神系研究提供了寶貴的資料,具有極高的宗教意義和藝術價值。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|