瘟疫的形成與傳播,給每個(gè)時(shí)代的人們帶來深刻的影響。疫病不僅能夠毀滅個(gè)體的生命,而且還影響或改變?nèi)祟悮v史的進(jìn)程。每一次重大疫病的流行,幾乎都會對當(dāng)時(shí)的社會生活產(chǎn)生巨大的破壞。

宋代是中國古代疫病頻發(fā)的時(shí)期。瘟疫的流行,迫使宋朝官府、醫(yī)學(xué)家和官僚士大夫等對疫病的成因和治療進(jìn)行積極的探索,建立以政府為主導(dǎo)、社會民眾為輔助的疫病防治體系。這在一定程度上取得了顯著的成效,有力地促進(jìn)了中醫(yī)傳染病學(xué)、病因病機(jī)學(xué)和臨床方劑學(xué)的發(fā)展,在中國古代傳染病防治史上占有重要的地位,為后世留下了寶貴的財(cái)富。

宋代醫(yī)學(xué)家提倡的防疫之法

宋代醫(yī)學(xué)家除了重視治療具體的急性傳染性疾病外,還多次強(qiáng)調(diào)防疫、辟疫的重要性。“療疫氣令人不相染,及辟溫病、傷寒”,提供了許多行之有效的防疫之法,充分反映了中醫(yī)學(xué)“未病先防”的思想。

(1)防疫藥物

宋代醫(yī)學(xué)家龐安時(shí)在《傷寒總病論》中介紹了多種防疫藥物,有屠蘇酒、辟溫粉、千敷散、殺鬼丸等,被民眾廣泛加以應(yīng)用。

屠蘇酒,預(yù)防傷寒、瘟疫。其方組成為:“大黃,桂枝,桔梗,川椒(各十五銖),白術(shù)(十銖),烏頭,蓽菝、防風(fēng)(各六銖)。?咀,縫囊盛,以十二月晦日早,懸沉井中至泥,正旦平曉,出藥置酒中,屠蘇之東,向戶飲之。”龐安時(shí)規(guī)勸人們積極飲用此酒:“屠蘇之飲,先從小起,多少自任。一人飲一家無病,一家飲一里無恙。飲藥酒三朝,還置井中。若能歲歲飲,可代代無病,當(dāng)家內(nèi)外井皆悉著藥,辟溫氣也。忌豬肉、生蔥、桃李、雀肉等。”

辟溫粉,可預(yù)防瘟疫傳染。其方組成為:“芎術(shù),白芷,藁本,苓陵香(等分)。為末,每一兩半入英粉四兩,和勻,常撲身上,無英粉蚌粉亦可。凡出汗大多,欲止汗,宜此法。”為了防止瘟疫傳染,研雄黃噴入鼻子中,“水研光明雄黃,以筆濃蘸涂鼻竅中,則疫氣不能入,與病患同床亦不相染。五更初洗面后及臨時(shí)點(diǎn)之。凡溫疫之家,自生臭穢之氣,人聞其氣實(shí)時(shí)以紙筋探鼻中,嚏之為佳。不爾,邪氣入上元宮,遂散百脈而成斯病也。以雄黃點(diǎn)之,則自不聞其氣,并辟諸惡怪夢神良”。

千敷散,辟溫疫惡疾,預(yù)防傳染,古今名賢相傳許季山撰。其方組成為:“附子(一個(gè),一分者),細(xì)辛,干姜,麻子,柏實(shí)(各一分)。細(xì)末,和入柏實(shí)、麻子令勻,酒服方寸匕。”其療效,“服藥一日,十年不病;二日,二十年不病;三日,三十年不病,受師法保應(yīng)。三日服之,歲多疫則預(yù)服之。不飲酒,井花水服亦得。忌豬肉、生菜”。

辟溫殺鬼丸,薰百鬼惡氣。其方組成為:“雄黃,雌黃(各二兩),羖羊角,虎頭骨(各七兩),龍骨,鱉甲,陵鯉甲,猬皮(各三兩),樗雞(十五枚,無,以芫青五枚代),空青(一兩,無,以石綠代),川芎,真朱砂(各五兩),東門上雞頭(一枚)。細(xì)末,以臘二十兩并丸,雞頭大,正旦門前燒一丸,男左女右,臂上帶一丸,辟百惡;獨(dú)吊喪問死,吞下一丸,小豆大;天陰大霧,燒一丸于門牖前,極佳。”

務(wù)成子螢火丸,主辟疾病惡氣,百鬼虎野狼,蛇虺,蜂蠆諸毒,五兵白刃,盜賊兇害。其方組成為:“螢火,鬼箭(削取皮羽),蒺藜(各一兩),雄黃,雌黃,礬石(各二兩),羊角,鍛灶灰,鐵錘柄(入鐵處燒焦,各一兩半)。為末,以雞子黃、丹雄雞冠一具和之,如杏子大,作三角絳囊盛五丸,帶左臂,若從軍,系腰下勿離身,若在家,掛戶之上,辟絕賊盜溫疫,神良。”龐安時(shí)還列舉了歷史上應(yīng)用螢火丸防疫的神奇驗(yàn)歷,“曾試此法,一家五十余口俱染病,唯四人帶者不染”。潁川民大疫,“府君從之,病者即愈,疫氣遂絕”。

醫(yī)學(xué)家朱肱在《南陽活人書》中也提供了兩種防疫藥物。第一方,老君神明散,辟疫癘,其方劑為:“白術(shù)(二兩),桔梗(一兩),附子(二兩,炮,去黑皮用),烏頭(四兩,炮,去皮臍),真華陰細(xì)辛(一兩)。上搗粗篩,縫絹囊盛帶之,居閭里,皆無病。若有疫癘者,溫酒服方寸匕,覆取汗,得吐即瘥。若經(jīng)三四日,抄三寸匕,以水二碗,煮令大沸,分三服。”第二方,務(wù)成子螢火丸,主辟疾疫惡氣,其方劑為:“螢火,鬼箭(削取皮羽),蒺藜(各一兩),雄黃,雌黃,礬石(各二兩,燒汁盡),羚羊角,鍛灶灰,鐵錘柄(入鐵處燒焦,各一兩半)。上搗篩為散,以雞子黃并丹雄雞冠一具和之,如杏仁大,作三角絹囊盛五圓,帶左臂,扔更掛戶上。”

竇材《扁鵲心書》記載的神方“中和湯”,治傷寒、瘟疫,頭目昏痛,發(fā)熱,鼻流清涕。其方劑為:“蒼術(shù)(一斤,米泔浸),川烏(炮),厚樸(姜制),陳皮,甘草(各四兩),草果(二兩)。共為末。每用四錢,生姜七片,水煎和渣服。”他特別指出:“服此不致傳染。”

宋王介撰繪《履巉巖本草》所載藥物(國家圖書館藏明抄繪本)

(2)防疫符咒

書禁科是宋代太醫(yī)局教育中九科內(nèi)容之一,因此,符禁咒語也被廣泛應(yīng)用于預(yù)防疫病。宋代官修醫(yī)書《太平圣惠方》《神醫(yī)普救方》《圣濟(jì)總錄》《太平惠民和劑局方》以及前代醫(yī)書、道書等保留了大量的符箓、禁忌和咒語等。在今日看來,此種做法具有一定的迷信成分。

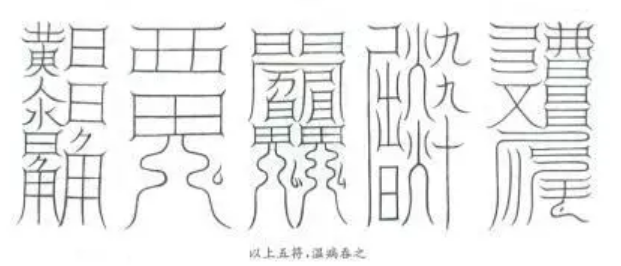

宋徽宗敕編《圣濟(jì)總錄》符禁門列有專門的“禁瘟疫法”,指出“知祝禁之術(shù),治病良法,仁政先務(wù)也”,“用之有應(yīng)否者,特在于正與不正之異耳”,“若乃存心定氣,稱誦神名,丹書符印,為驅(qū)除攘辟之法,使神藏安寧,邪氣自去,夫豈小補(bǔ)”。書中保存了大量的咒語和符箓,包括禁時(shí)氣溫疫病法、禁時(shí)氣法、禁疫鬼文、禁時(shí)氣瘟疫法、度惡世禁法、禁時(shí)氣卻疫法、禁溫疫法、唾時(shí)行頭疼法、禁病敕粉大法、禁溫鬼法、敕治寒熱符咒、辟溫疫邪注伏尸符咒、驅(qū)辟五方溫魔咒、北帝驅(qū)五方神魔大咒和禁瘧法等,主治“傷寒熱病,溫病,時(shí)行疫癘,所感不同,其證相類,率皆風(fēng)邪毒氣之傷人”。

宋代官修醫(yī)書《神醫(yī)普救方》和《圣濟(jì)總錄》所載治療瘟疫的符咒

宋代醫(yī)學(xué)家防治瘟疫的特點(diǎn)

醫(yī)學(xué)家是宋代瘟疫防治的重要社會力量之一。他們一方面受中央政府和地方政府派遣,赴災(zāi)區(qū)診治病人,發(fā)放藥物,公布醫(yī)方,傳播官方醫(yī)學(xué)知識;另一方面又積累經(jīng)驗(yàn),親撰醫(yī)書,簡化官府醫(yī)方,精選各家名方,使其在擇方、配方、性狀、論述諸方面,易于為民眾接受。其對中藥處方的搜集、選擇、應(yīng)用和總結(jié)的過程,使許多流傳廣泛且行之有效的處方被保存了下來。宋代之所以在瘟疫防治方面取得重大的成就,與醫(yī)學(xué)家的廣泛參與是分不開的。在防治疫病的過程中,出現(xiàn)了大量闡發(fā)疫病病因、病理和病機(jī)的著作,中醫(yī)基礎(chǔ)理論和方劑理論也得以發(fā)展。

總之,宋代醫(yī)學(xué)家解釋的疫病成因、撰寫的方書著作和提供的防疫之法,有源有證,有說有方,有古有今,有取有舍,在臨床中發(fā)揮了顯著的作用。這些實(shí)用性較強(qiáng)的醫(yī)書著作,有的是醫(yī)學(xué)家?guī)资昱R床經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),有的是醫(yī)學(xué)家匯編的方書精華,有的是醫(yī)學(xué)家整理的民間驗(yàn)方、效方和官僚士大夫珍藏的秘方、奇方等,不僅可以“酬滿所志”,而且對于有效地防治各類疫病發(fā)揮了積極的作用。時(shí)至今日,許多醫(yī)方仍被廣泛應(yīng)用于臨床。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|