今日元宵節,春節之后的第一個重要節日,中國傳統節日之一。又稱上元節、小正月、元夕或燈節,正月是農歷的元月,古人稱夜為“宵”,所以把一年中第一個月圓之夜正月十五稱為元宵節。

在中國傳統節日中,元宵節是一個的浪漫節日,也是中國古代的情人節。

這個據考證起自漢代的傳統節日,漢代元宵節的宗教祭祀氣息濃郁,漢武帝從黃昏開始,通宵達旦用盛大的燈火祭祀“太一神”。漢明帝為了弘揚佛法,下令正月十五日夜在宮廷和寺院“燃燈表佛”。民間每到正月十五日夜,城鄉燈火輝煌,晝夜通明,士族庶民,一律掛燈。

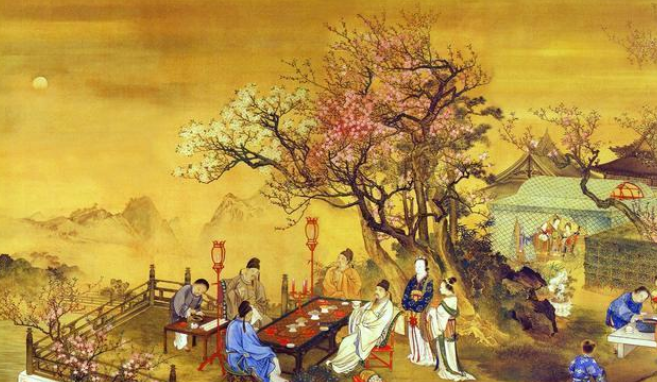

唐代元宵是一場全民狂歡,唐代元宵自漢代逐步發展演化成祀神、走橋、張燈等風俗,其參與的廣泛和狂歡的程度遠超同時代其他節俗。

蘇味道《正月十五夜》寫到:“火樹銀花合,星橋鐵鎖開。暗塵隨馬去,明月逐人來。游伎皆秾李,行歌盡落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催。”

唐代時,元宵燈市出現了樂舞百戲表演,成千上萬的宮女和民間少女在燈火下載歌載舞,稱作行歌、踏歌。城門大開、萬人空巷、金吾弛禁、燈火似海,人們打破了身份的界限,暫時拋卻箴規禮教,盡情享受這愉快的一刻。

賞花燈、觀雜耍場面,正是一個交誼的好機會,未婚的男女常常借著元宵觀燈、玩耍之際,順便為自己物色對象,互訴衷情。在封建社會中,給未婚男女的相識提供了一個機緣。

宋朝節日中的女性民俗文化發展飛速,經過長久的歷史文化積淀,女性迎紫姑、送燈求子等信仰性儀式活動,在宋代元宵節中得到了進一步的發展。

“眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處”辛棄疾這首名詞描述的是宋代都城正月十五元宵節的熱鬧夜景。古代女子“三步不出閨門”,但元宵節可以結伴出游,未婚男女正好借賞花燈為自己物色對象。

明代元宵節放燈,從正月初八到十八,共十天。《明會典》記載:永樂七年詔令元宵節自正月十一日起給百官賜假十日,以度佳節。明代,又增添了耍獅子的娛樂項目。明末人張岱在《陶庵夢憶》中記載了當時燈節耍獅子、放煙火、鼓吹彈唱,擠擠雜雜,大街小巷,通宵以樂。

清代元宵節,民間的娛樂活動增添了大量的新內容。從元旦到元宵節,舞獅子、舞龍、鬧社火、踩高蹺、跑旱船、扭秧歌、打腰鼓等活動都涌到節日期間,每日鑼鼓喧天。

在傳統戲文中,有關元宵偶遇鐘情的故事不勝枚舉。如《春燈謎》中宇文彥和影娘在元宵夜情訂終身,《陳三和五娘》中兩人在元宵賞花燈時一見鐘情,《破鏡重圓》中樂昌公主與徐德言在元宵夜重修舊好……一個個浪漫的故事,讓元宵節成為一個浪漫的節日。

今年的元宵節受到疫情影響,許多家庭不能夠團聚,多少一線醫護人員與死神搏斗,只為從它的手中搶回更多的生命。

家人閑坐,燈火可親。在這個特殊的元宵節,請你放緩腳步,戴口罩,勤洗手,少出門。請相信,所有美好都會隨春風款款而來,期待萬物復蘇,春暖大地!

古建中國祝大家元宵節快樂!愿你我都能守住歲月,待到春光燦爛之時!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|