淮安府衙,始建于明朝洪武三年(1370年),位于江蘇省淮安市淮安區(qū)東門大街38號。

淮安府衙與其南面的總督漕運公署、鎮(zhèn)淮樓、山陽縣衙首尾相連,居古城中軸線,總長度約1千米左右,占地近2萬平方米。衙內(nèi)有房屋50余幢、600余間,分東、中、西三路而建,大門對面有七丈長的照壁一座,大門后有儀門,兩側各有牌坊一座,名日“表海明邦”、“長淮重鎮(zhèn)”。中為大門、儀門和大堂、二堂,大堂面前兩側為六科書吏房,東為吏、禮、戶科,西為兵、刑、工科。大堂、二堂之間有“三槐臺”,二堂后為官宅上房,再后為“鎮(zhèn)淮堂”。

儀門

所謂儀門,也就是禮儀之門。在封建時代,當新官上任、上級官員來訪時,必要到儀門正門前下轎,由等待的官員迎入儀門。當遇到祭祀大典,喜慶活動,皇帝頒發(fā)大典的時候,儀門也是要大開的。進入儀門有嚴格的規(guī)定,上級官員走中間的正門,左、右兩側叫生死門,府內(nèi)工作人員走生門,囚犯走死門。大家請看,在儀門兩邊有兩塊碑,東邊這塊是2006年國務院頒發(fā)的“第六批全國重點文物保護單位”的石碑,西邊是當年清代淮安府衙儀門前的一塊清光緒年間的告示碑,請看碑文上的“欽加三品銜補用道江南淮安府正堂”幾個字,當年的淮安府衙是個三品級的行政單位。

戒石坊

戒石坊,是淮安府衙的一道獨特的風景線,是皇帝賜給府衙作為官場箴規(guī)用以警誡官員的,它南面題寫的是春秋時期思想家荀子所撰的“公生明”三個大字,它的意思是說,公正方能明察事之本末。

在戒石坊的前方就是淮安府衙大堂,在大堂的南面有東、西兩排房屋并列而建,這就是淮安府的六科,它是按古時左文右武的習俗,東側為吏、戶、禮三科,西側為兵、刑、工三科,對應中央六部,是淮安府衙內(nèi)的法定機構,也是知府辦事的主要場所。

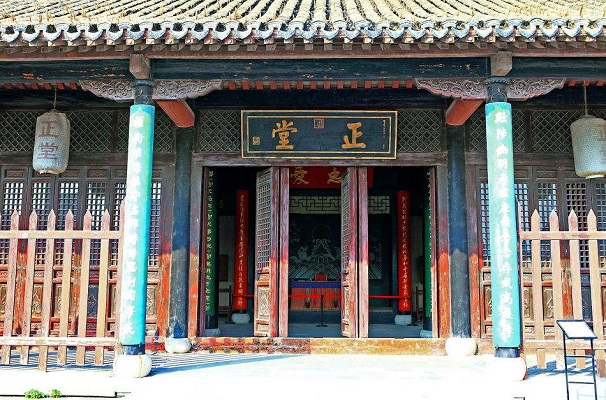

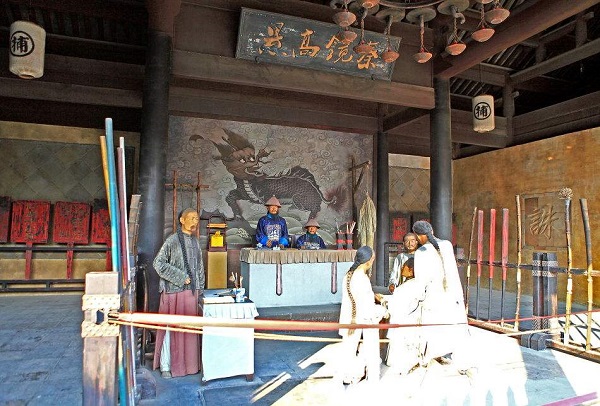

大堂

大堂,占地500多平方米,是我國現(xiàn)存最大的府衙大堂,進入大堂我們首先看到的是由皇帝欽賜、宋代思想家朱熹撰寫的“忠愛”二字的匾額,它的意思是忠于皇帝,愛護子民。這里便是當年淮安知府升堂辦案,頒布大典的地方。在大堂前有一副楹聯(lián)是這樣寫的:“吃百姓之飯,穿百姓之衣,莫道百姓可欺,自己也是百姓;得一官不榮,失一官不辱,莫說一官無用,地方全靠一官。”這副楹聯(lián)寫明了官和民的辯證關系。在大堂內(nèi)還有一副紅色的楹聯(lián):“到盛怒時稍緩須臾,俟心氣和平省卻無窮苦惱;處極難事靜思原委,等精神專注自然有個權衡。”它的意思是說在生氣的時候,不要急著發(fā)脾氣,等心平氣和以后,自然可以省去許多因沖動而產(chǎn)生的煩惱;當處理難事的時候,要想清楚產(chǎn)生問題的原因,等你的精神集中以后,自然會得出正確的結論。這副楹聯(lián)和我們現(xiàn)在所說的“三思而后行”的意思非常相近。大家請看,在這里有一個巨大的石礎,外面的走廊上也是,它是明代淮安府大堂的石礎。在清代咸豐年間的時候,大堂發(fā)生過一次火災,現(xiàn)在我們看到的大堂是在原有基礎上重修的,重修的時候,當時的淮安府知府還在大堂的中梁上留下了他的墨寶,大家請看,“咸豐十一年歲次辛酉仲春月谷旦,代理江南淮安府陶金詒重修”。

二堂

二堂,是審理一些特殊內(nèi)部案件的地方。二堂前有一副楹聯(lián):“看階前草綠苔青無非生意,聽坪外鴉啼雀噪恐有冤情。”它的意思是告訴官員,不要被表面繁華迷惑,要體察民情,體恤民生。進入二堂,我們首先看到一塊“籌邊堂”的畫額,籌邊堂建于宋代,而在南宋時期,淮安是宋、金兩軍的邊境地,當時的政府官員會在這里商討邊疆事務,所以就叫“籌邊堂”。這里,其實主要是知府審理內(nèi)部案件的地方,過去的一些腐敗案件,有的就是在這里產(chǎn)生的。這里有一副楹聯(lián)是這樣寫的:“與百姓有緣才來到此,期寸心無愧不負斯民。”在二堂東、西兩側呢,是府衙官員休息的場所,東邊為上,是文官休息的,西邊為下,是武官休息的。

淮安官衙大堂建筑具有官式建筑特征,大堂大木構架為疊梁式,屬小式做法。檐下斜撐的花紋與雕刻都吸取了地方做法。大堂建筑設前廊,頂部采用烏篷軒做法。兩山為懸山式屋頂,五花山墻;建筑的屋頂用瓦也是民居中常用的青灰陶瓦,而非琉璃瓦件。正脊用板瓦砌筑成清水脊,兩端置魚吻;墻體則采用該常用的青磚砌筑三七墻。砌筑時墻體分為兩層,外層為磚砌清水墻,內(nèi)層為土坯。這種建造方式降低了造價,有保溫效果,是淮安地區(qū)民居中常用的砌墻方法。體現(xiàn)了中國明清時期府衙建筑明確的形制規(guī)范與等級要求,具有淮安地區(qū)建筑文化特色。

2006年5月25日,淮安府衙被中華人民共和國國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|