中國的民間會館興起于明初,興盛于清代,在近代走向衰落。早期的會館是為了方便舉子應試,“京師之有會館,肇自有明。其始專為便于公車而設,為士子會試之用,故稱會館”;后來會館之風由京城蔓延到全國,商人會館反倒后來居上,成為會館的主流。

山陜會館的歷史故事

明朝初期,為了解決邊防要塞的軍糧供應難題,不得不借助商人勢力,出臺了開中制度。商人用糧食物資從官府換取“鹽引”,憑鹽獲得食鹽運銷許可證,便有暴利可圖。明朝的開中法始行于毗鄰“九邊”的山西和陜甘。近水樓臺先得月,陜商和晉商因此迅速崛起。

明清500年,陜西商人借助政府實行的食鹽開中、茶馬交易、棉布征實、布馬交易等一系列特殊經濟政策,成為全國著名的商幫;他們把茶葉販運到甘肅和青海,把食鹽販賣到四川和貴州,從江蘇販賣棉布,把煙草販賣到江浙。

經過長期發展,財力雄厚的陜商逐漸占據了以涇陽和三原為中心的西北、四川、貴州、蒙古和西藏等幾大市場,被稱為“西秦大賈”和“關陜商人”。明朝中期以后,徽州崛起,為了抗衡,陜商與晉商聯手合作,遍布全國的“山陜會館”就是這種秦晉之好的產物。

在當時的“十大商幫”中,山陜商幫始終處于領袖地位。山陜會館凝聚了陜商和晉商兩大商幫的勢力,利用會館,各行商可以互通商情、維護同鄉和同業利益,除了調解商業糾紛,還可以提高抵抗市場風險的能力。因為陜商和晉商合稱“西商”,這些山陜會館有的也稱西商會館,還有的叫陜西會館或西秦會館。

山陜會館遍布全國各地的關隘重鎮和商埠都會,從甘肅、河南、山東、湖北到江西和云貴川,山陜會館以網絡化分布,數量多以百計,如四川有38個,陜西有44個。四川自貢的西秦會館歷經一個世紀的建設與擴建,規模是如此宏大,以至于民國時期被用作自貢市政府所在地。由于陜商在云貴川一帶處于壟斷地位,會館便成為當地的地標性建筑,一些街區甚至被命名為“陜西街”、“陜西路”。

天下第一會館的建筑特色

常言說,得中原者得天下。河南位于天下之中,南北通衢,歷來都是商家云集之地。河南全省有36個山陜會館,葉縣有4處,唐河有4處,鎮平有5處,許多保留至今。河南南陽社旗縣賒店鎮是明清時期著名的商業古鎮,是“茶葉之路”的重要中轉站。

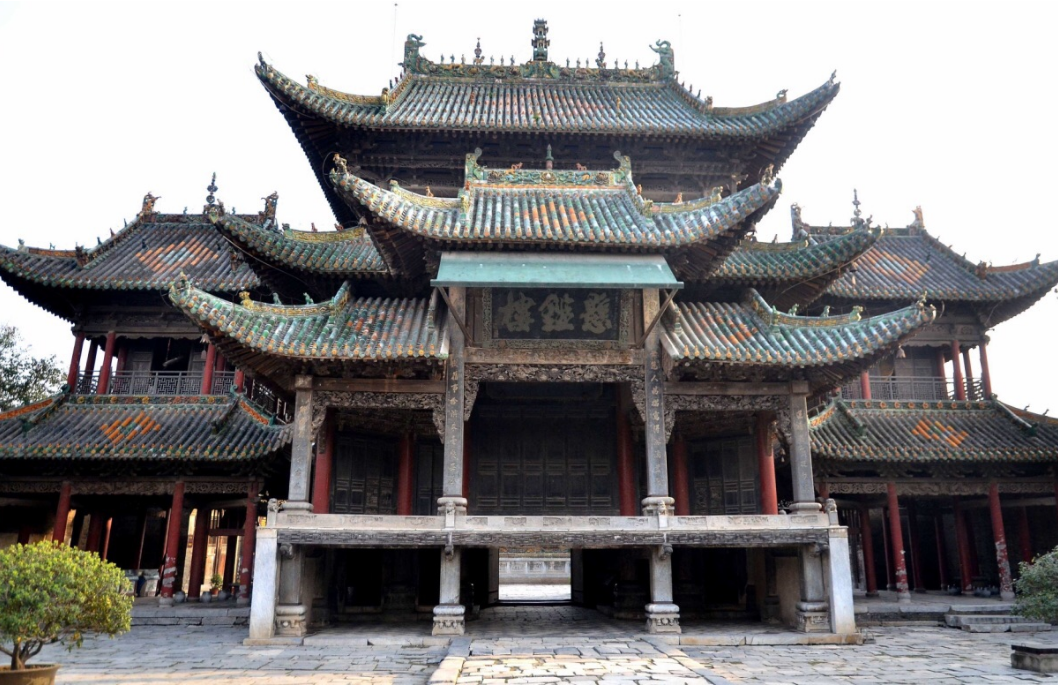

賒店地處南北文化相互交流、影響的交沖要地,其建筑工藝兼收南北建筑文化之長,融北方古建筑雄渾壯觀之氣勢和南方古建筑嚴謹柔美之風格于一體,成為一處風標獨樹的古建筑典范之作。

賒店鎮上的南陽社旗山陜會館始建于清乾隆二十一年(1756年),經嘉慶、道光、咸豐、同治至光緒十八年(1892年)竣工,歷時136年。系當年寓居此地的山陜二省商人集資興建的同鄉會館,是晉秦巨商議商事、談戒律、論忠義的地方。會館采用中軸對稱式的建筑布局風格,既雄偉壯觀,又典雅有致。1988年,社旗山陜會館被國務院公布為第三批全國重點文物保護單位。

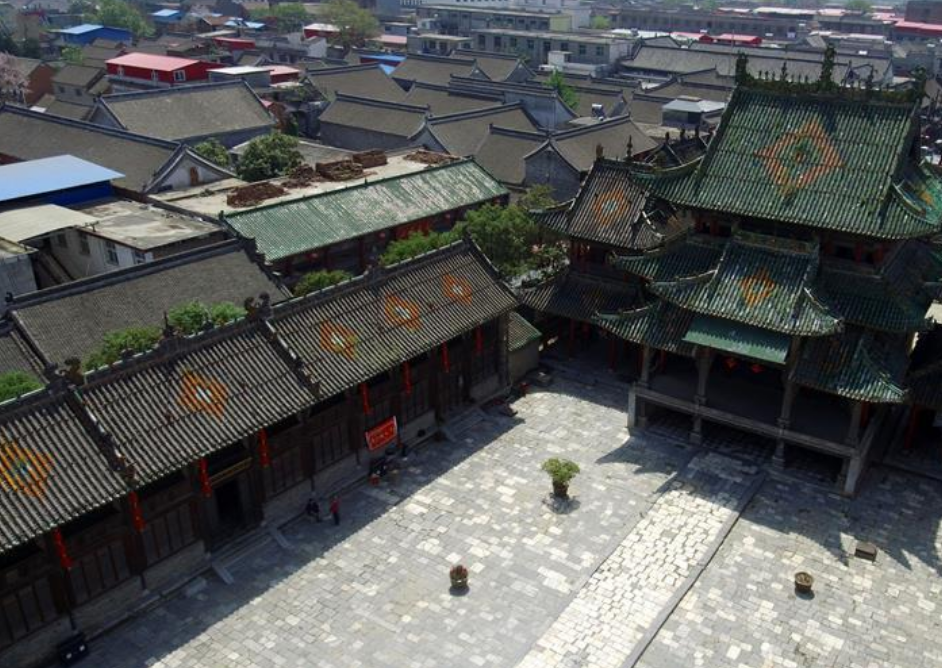

社旗山陜會館座北向南,占地面積約13000平方米,地面全部用一尺見方的青白石板鋪砌,現存殿、堂、樓、閣及各種建筑130余間。主體建筑由琉璃大照壁、懸鑒樓、大拜殿、春秋樓四部分組成,自南向北呈現中軸線式分布。前為琉璃照壁、鐵旗桿、東西轅門和東西馬廄;其后為懸鑒樓、鐘鼓樓、東西廊房;再后為大拜殿、藥王殿、馬王殿;最后為春秋樓。

布局嚴整,莊嚴肅穆。除后部“春秋樓”被毀外,其余保存尚好,是河南古建筑中一個比較完整的建筑群,也是南陽市面積較大、保存較為完整的古建筑群之一。館內泥塑關羽像,并豢養有監、官、僧道,會館亦稱“山陜廟”。

道光年間曾改稱“鼎元社”,1923年復稱“山陜會館”,是全國會館中唯一得到慈禧御筆之寶的民間商會建筑。原故宮博物院院長呂濟民、副院長單士元曾贊嘆其“藝術輝煌,絕無僅有”、“輝煌壯麗,天下第一”,被稱為“天下第一館”。

會館的前部是巨大而又華麗的“三龍戲蛛”浮雕照壁,高20米,寬13米,仿北京“九龍壁”建造,用彩釉陶瓷大方磚砌成,透花雕龍,圖案精巧,構圖藝術,金碧輝煌。社旗山陜會館的琉璃裝飾藝術距今已有300多年的歷史,特別是山陜會館的建筑中涌現出不少的民間藝術杰作,堪稱為民間藝術的奇葩。

河南南陽社旗山陜會館以其宏偉的建筑、精湛的裝飾、豐厚的商業文化而聞名全國。它是成為國內現存80余座商業會館中的杰出代表,它的雕刻裝飾藝術,有著濃郁的地方特色,在今天仍有借鑒與研究的價值。曾經的商幫已經消亡了,但這些會館仍然在訴說著其輝煌的歷史。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|