媧皇宮,位于河北省邯鄲市涉縣中皇山上,是全國五大祭祖圣地之一。它是中國規模最大、肇建時間最早、影響地域最廣奉祀女媧的歷史文化遺存,被譽為“華夏祖廟”,是神話傳說中女媧“摶土造人、煉石補天”的地方。

女媧,中國上古神話中的一位創世女神,她創造生命,又在大地為難之時,煉石補天,勇敢地照顧生靈免受天災。“媧,古之神圣女,化萬物者也”,這是說文解字中對女媧的描述。關于媧皇宮的興建有這樣一段傳說。

媧皇宮的女媧傳說故事

傳說,盤古開天辟地后,天上有了太陽、月亮和星星,地上有了山川草木和鳥獸魚蟲,可是惟獨沒有人類,天神女媧就按照自己地模樣摶黃土創造了人類。由于大地非常廣袤,摶黃土造人又累又慢,女媧就將一根藤條伸到泥潭中,然后舉起沾滿泥漿的藤條向大地揮灑,這泥點濺落到地上就變成了一個個人。

正當女媧為自己的發明高興時,一場災難卻突然降臨。原本一片祥和的宇宙,瞬時間變了模樣,天塌了,地裂了,山林燃起了大火,大地一片汪洋。女媧看到自己創造的人類遭受如此大的災難,難過極了,她決定挺身而出拯救人類。可是怎樣才能補好殘破的蒼天呢?女媧想了又想,突然想起涉縣鳳凰山一帶是最好的煉石補天之地,于是她迅速來到這里,開始煉五色石修補蒼天。果然,天上的窟窿很快就補好了。

可是女媧怕天會再崩塌下來,就斬下一只大龜的四只腳,以鳳凰山為中心豎立在大地的四方,把天空牢牢地支撐了起來。從此“蒼天補,四極正,淫水涸,冀州平。”后人為了紀念女媧,就在女媧煉石補天的地方建起了媧皇宮。

媧皇宮的建筑特色

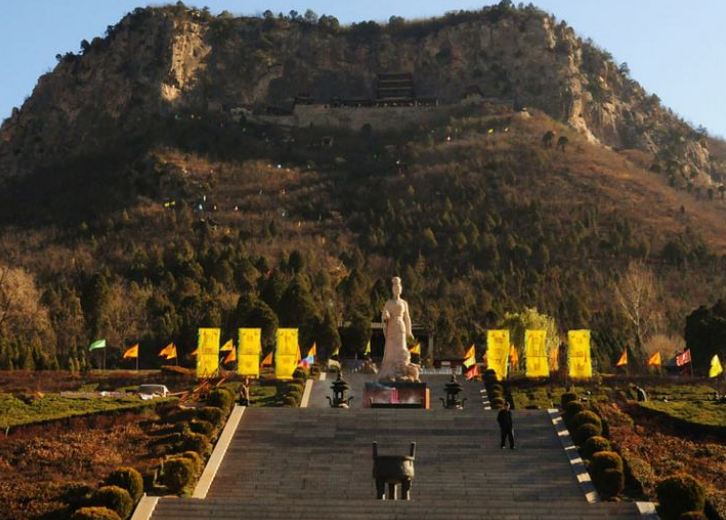

中皇山遠看像一把太師椅,按照道家解釋,三面環山,左青龍,右白虎,山體下面是漳河,東面是劉鄧大軍司令部舊址,將軍嶺,正是三省交界地。中皇山上的媧皇宮古建筑群,背靠懸崖,飛檐翹角,氣勢恢宏。

媧皇宮始建于北齊時期,至今已有1400多年的歷史。初為北齊文宣帝高洋所建離宮,中皇山(女媧山)是高洋皇帝往返北齊都城鄴城(今邯鄲市臨漳縣,內有銅雀臺)與晉陽的必經之地,加之高洋皇帝生性奢侈,又愛大興土木,尤其喜歡刻經雕像,所以興建了媧皇宮。

這里群山疊翠,流水環繞,風景秀麗,為涉縣古八景之一,是遠近聞名的旅游勝地。媧皇宮依山就勢,巧借天然,人稱之為“天造地設之境”。媧皇宮的建筑布局,充分利用了原有地形,依山就勢,匠心獨運。

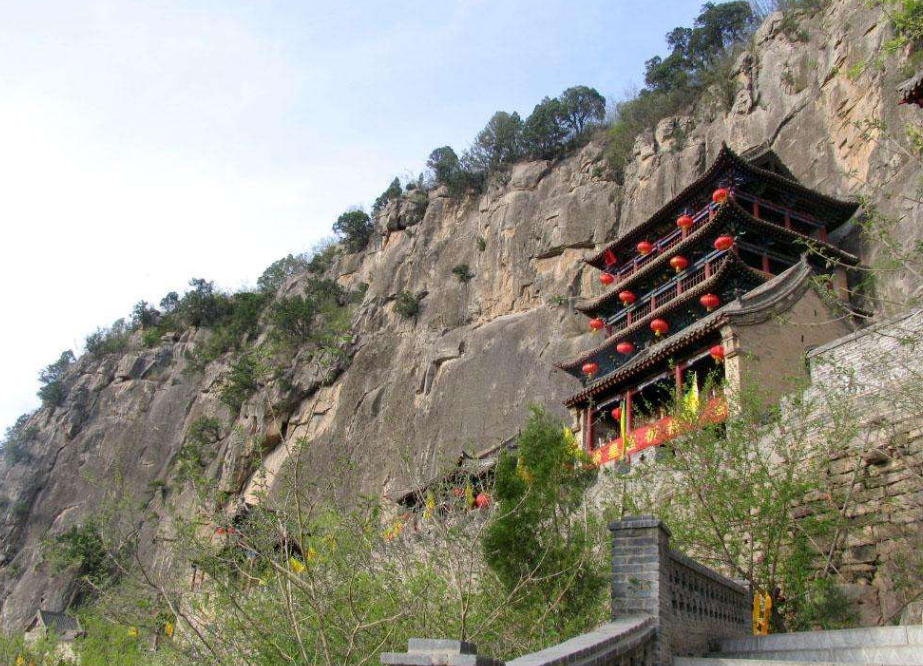

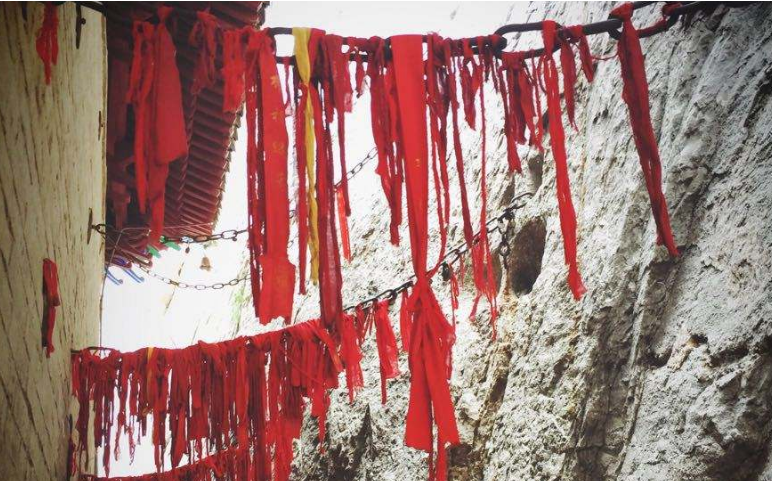

當地用9個數字形象地概括了媧皇宮特點:1座吊樓,2種宗教,3個石窟,4組古建,5種刻經,6部經文,7尊塑像,8大功績,9根鐵索。其中所指的宗教,指的是佛教與道教,9根鐵索是說建在險峻山崖上的媧皇閣采用9根鐵索與山體相連。廟是明代建筑,清代咸豐年間重修。媧皇宮結構奇特,獨具匠心,有吊廟、活樓之稱,媧皇閣、梳妝樓、迎爽樓、鐘樓等最具風采。

媧皇閣坐北朝南,背靠斷壁,是媧皇宮的主體建筑,它高達23米,是四層樓式結構,為歇山斗拱硫璃瓦頂,以條石拱券為基,上建三層樓閣,分別名之為“清虛”、“造化”與“補天”。依山勢而建,結構非常奇妙,古有“倚崖鑿險,杰構凌虛”之稱。

二至四層均三面設廊,背倚懸崖,用鐵索將閣與崖壁所鑿八個“拴馬鼻”相系,將樓閣縛在絕壁峭崖之上。若游客盈樓,鐵索即伸展,繃如弓弦,樓體前傾,因而又被稱作“吊廟”、“活樓”,構思奇巧,為建筑史上動靜結合的杰作。縱觀媧皇閣,嵌于絕壁,雕梁畫棟,登樓遠眺,太行群山涌翠,漳水如帶,堪稱“天造地設之境”。

中國著名的古建筑學家羅哲文(1924-2012)先生,曾專門研究過媧皇宮的建筑原理,根據羅哲文先生的考證,整個樓體運用了高層建筑中,重心偏離安全率的原理,當樓體遇到外力前傾,只要在重心偏離的安全系數內,九根鐵索即起到穩定樓體的作用。

如今,媧皇閣已經重新加固,九根鐵索失去了原有的作用。但在加固之前的數百年時間里,憑借這九根鐵索,媧皇閣經歷了十多次地震,而安然無恙。羅哲文先生也不禁感慨,媧皇閣以鐵索掛閣于峭壁的構造方式,在中國是個獨有的建筑奇跡。

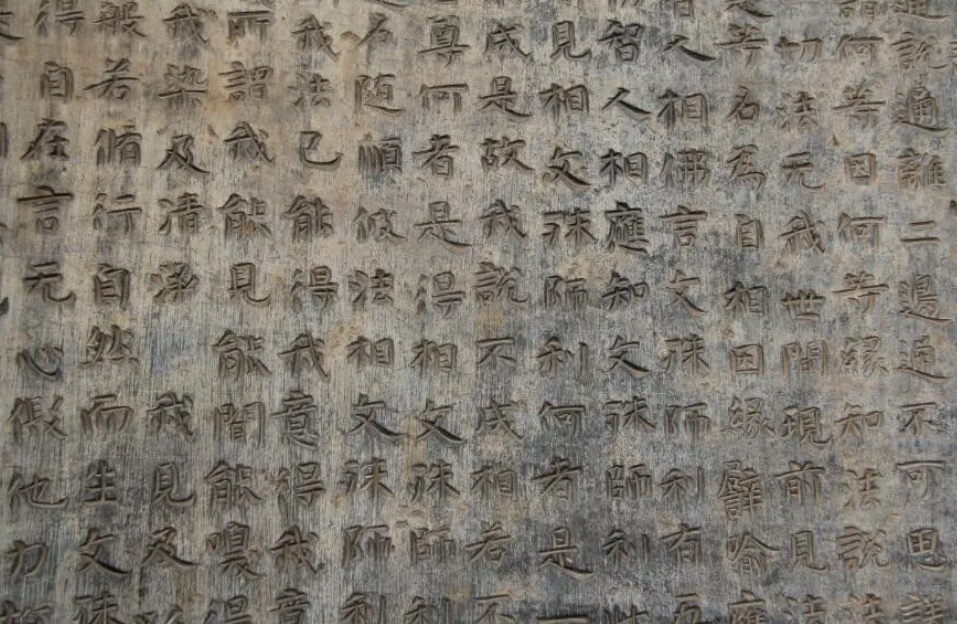

文宣帝高洋“信釋氏,喜刻經像”,在這里較大規模地修建了媧皇宮,并在山麓開鑿石室,內刻佛像,以后又將佛經“勒之巖壁”。山頂媧皇閣外山崖上有北齊時期的摩崖刻經6部,多達13萬字,是中國現存摩崖刻經中最早、字數最多的一處,被譽為“天下第一壁經群”,在我國佛教文化中享有盛名。

每年農歷三月初一至三月十八,為當地的廟會,女媧祭典之日。是時全國多地的人以及海外華僑前來祭拜華夏族人文先始。"女媧祭典"被列入首批國家級民俗類非物質文化遺產。跨越千年,這里古建筑終將因為文化的血脈相連,而代代相傳。來媧皇宮,滿足你的一切期待!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|