在藝術創作中,往往有一個重復和變化的問題。只有重復而無變化,作品就必然單調枯燥;只有變化而無重復,就容易陷于散漫零亂之態。在有“持續性”的作品中,這一問題特別重要。我所謂的“持續性”,有些是時間的持續,有些是在空間轉移的持續。但是由于作品本身或者觀賞者由一個空間逐步轉入另一空間,同時也具備了時間的持續性,因此而成為時間與空間的綜合的持續。

音樂就是一種時間持續的藝術創作。我們往往可以聽到在一首樂曲從頭到尾持續的過程中,總有一些重復的樂句、樂段—或者完全相同,或者略有變化。作者通過這些重復而取得整首樂曲的統一性。

音樂中的主題和變奏也是在時問持續的過程中,通過重復和變化而取得統一的另一例子。在舒伯特的《鱒魚》五重奏中,我們可以聽到持續貫串全曲的、極其樸素明朗的“鱒魚”主題和它的層出不窮的變奏。但是這些變奏又“萬變不離其宗”—主題。水波涓涓的伴奏也不斷地重復著,使你形象地看到幾條鱔魚在這片伴奏的“水”里悠然自得地游來游去,從而使你“知魚之樂”焉。

舞臺上的藝術大多是時問與空問的綜合持續。幾乎所有的舞蹈都要將同一動作重復若干次,并且往往將動作的重復和音樂的重復結合起來,但在重復之中又給以相應的變化;通過這種重復與變化,以突出某一種效果,表達出某一種思想感情。

上面所談的那種重復與變化的統一,在建筑物形象的藝術效果上起著極其重要的作用。古今中外的無數建筑,除去極少數例外,幾乎都以重復運用各種構件或其他構成部分作為取得藝術效果的重要手段之一。

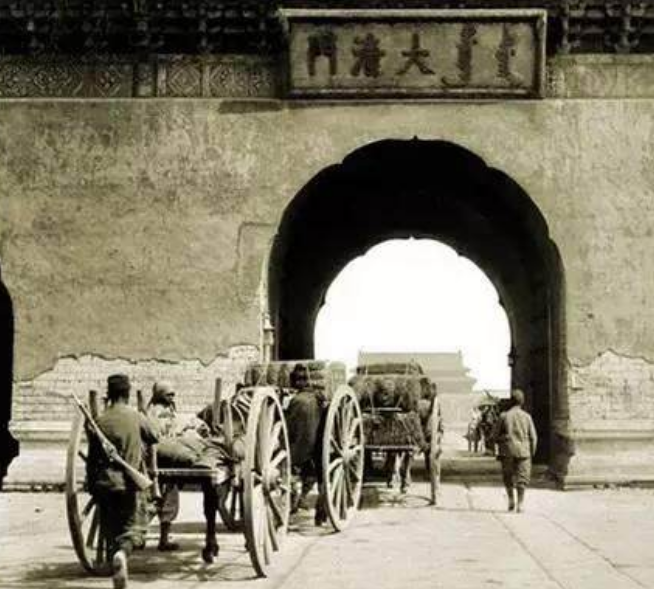

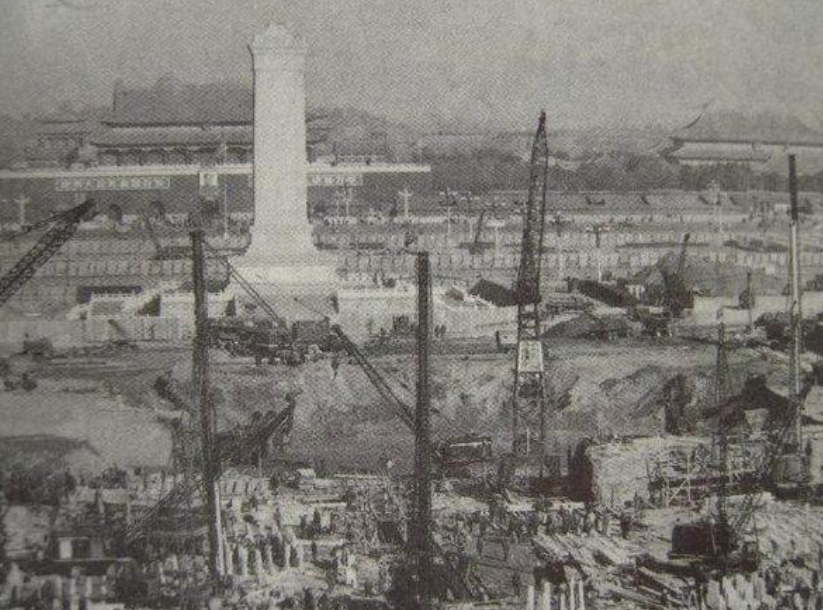

歷史上最杰出的一個例子是北京的明清故宮。從已被拆除了的中華門(大明門、大清門)開始,就以一間接著一間、重復了又重復的千步廊而一口氣排列到天安門。從天安門到端門、午門,又是一間間重復著的“千篇一律”的朝房。

再進去,太和門和太和殿、中和殿、保和殿成為一組“前三殿”與乾清門和乾清宮、交泰殿、坤寧宮成為一組的“后三殿”的大同小異的重復,就更像樂曲中的主題和“變奏”;每一座殿堂的本身也是許多構件和構成部分(樂句、樂段)的重復;而東西兩側的廊、玩、樓、門,又是比較低微的,以重復為主但亦有相當變化的“伴奏”。

然而整個故宮,它的每一個組群,每一個殿、閣、廊、門卻全部都是按照明清兩朝工部的“工程做法”的統一規格、統一形式建造的,連彩畫,雕飾也盡如此,都是無盡的重復。我們完全可以說它們“千篇一律”。

但是,誰能不感到,從天安門一步步走進去,就如同置身于一幅大“手卷”里漫步;在時問持續的同時,空問也連續著“流動”。那些殿堂、樓門、廊玩雖然制作方法千篇一律,然而每走幾步,前瞻后顧,左娣右盼,那整個景色的輪廓、光影,卻都在不斷地改變著,一個接著一個新的畫面出現在周圍,千變萬化。空問與時問、重復與變化的辯證統一在北京故宮中達到了最高的境界。

翻開一部世界建筑史,凡是較優秀的個體建筑或者組群,一條街道或者一個廣場,往往都以建筑物形象的重復與變化的統一而取勝。說是千篇一律,卻又千變萬化。每一條街都是一首“樂曲”,千篇一律和千變萬化的統一在城市面貌上起著重要作用。

十二年來,在全國各城市的建筑中,我們規劃設計人員在這一點上做得還不能盡如人意。為了多快好省,我們做了大量標準設計,但是“好”中自應包括藝術的一面,也就是“百花齊放”。

我們有些住宅區的標準設計“千篇一律”到孩子哭著找不到家;有些街道又一幢房子一個樣式、一個風格,互不和諧;即使它們本身各自都很美觀,放在一起就都“損人”且不“利己”,“千變萬化”到令人眼花繚亂。我們既要百花齊放、豐富多彩,又要避免雜亂無章、相互減色;既要和諧統一、全局完整,又要避免千篇一律、單調枯燥。這惱人的矛盾是建筑師們應該認真琢磨的問題。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|