張家口堡俗稱堡子里,位于河北張家口市橋西區中部,是張家口市區的“原點”和“根”,建于明宣德年間,是張垣大地歷經近600多年歷史滄桑歲月,逐步成長繁榮的歷史見證。2008年,張家口堡評為河北省重點文物保護單位。2013年成功獲批為第七批國家級文物保護單位。

史書記載:“指揮張文主持營建張家口堡。堡方四里有奇。城高三丈二尺。東南兩面開有城門,東門曰永鎮,南門曰承恩。”因該堡以北有東、西太平山對峙如巨口,故名“張家口”。張家口堡是長城防線宣府鎮(宣化)的要塞,在阻止蒙古軍隊的進犯中一直發揮著重要作用,戰爭中從未失守過,故以“武城”之譽而雄冠北疆明代隆慶、萬歷年間,形勢發生了重大變化,明廷與蒙古俺答部之間化干戈為玉帛,實現了“茶馬互市”。

張家口堡的功能也相應發生變化,由單純的軍事城堡演變為兼有貿易功能的邊境城市。清朝末年,隨著民族資產階級的壯大,張家口堡的經貿有了迅速發展,1909年京張鐵路開通后,張家口成為通往西北的貨流樞紐,張家口堡東關形成了武城商業街。這條商業街至今依然是張家口市最繁華的地方。辛亥革命后,張家口成為對外開放的商埠。1918年張家口商業貿易出現鼎盛。據《張庫通商》記載,張家口對蒙古貿易的商號增加至1600多家,年貿易額達到1.5億兩白銀。張家口被稱為"華北第二商埠"。張家口堡成為中外商賈聚集之地。民國十二年(1923年),張家口的票號、錢莊已多達42家。

張家口堡的商號、票號、錢莊的投資人與經營者大多是晉商。著名的祁縣喬家大院喬氏家族,在堡子里二道巷開辦了宏茂票號。祁縣的渠家也在張家口開設了茶店以及三晉源、百川通票號。太谷的曹家來張家口橋西經商,開設了錦泉涌、錦泰亨、錦泉興票號、錢莊。張家口堡成為晉商招財進寶的聚集地張家口堡也是外國商人的聚集地。張庫大道的興盛,吸引了為數眾多的國外資本。據記載,民國初年,在張家口的外國商行有英國的德隆、仁記、商業、平和商行,德國的禮和、地亞士商行,美國的茂盛、德泰商行,日本的三并、三菱商行以及法、俄、荷蘭的立興、恒豐商行,總數達44家。這在當時是除天津口岸、上海洋場之外又一個外商聚集之地。

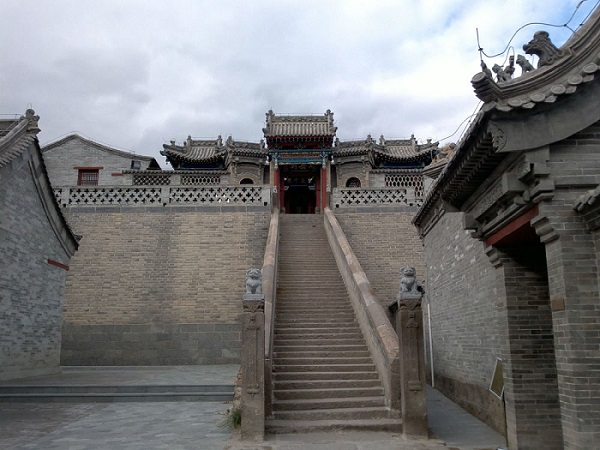

張家口即為“武城”城堡內建筑布局也不就同于一般城堡。小小的城堡內當時就以建有守備署、協標署、中營署三處屯兵營房及軍用糧倉、草場等。而現存的玉皇閣、文昌閣及大批民居,均建于明中后期及清代,而且像玉皇閣等還有著明顯防御功能。

歷史的演化足以說明,明、清時期的張家口堡就是長城防御體系的組成部分,張家口堡就是一座名副其實的武城。武城未必就意味著硝煙戰火,刀光劍影,更重要的是威懾作用。張家口堡武城建成后的數百年間,雖偶有驚擾,卻從未失守,究其緣由并不費解。簡單地說,就是備而無患。武城保護了這方山水,庇佑了這方安寧。武城名垂青史,功蓋千秋。正如清代詩人陳逢衡賦詩所贊:“欲把輿圖求勝概,張城第一塞垣沖”。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|