珞巴族是我國的人口較少的少數(shù)民族之一,長期居住于喜馬拉雅山脈周邊的山地和叢林中,這種特殊的地理環(huán)境造就了珞巴族很有特色的建筑風(fēng)格。有長屋、小棟房等等。那么珞巴族建筑有哪些特點呢,跟小編一起來看看吧。

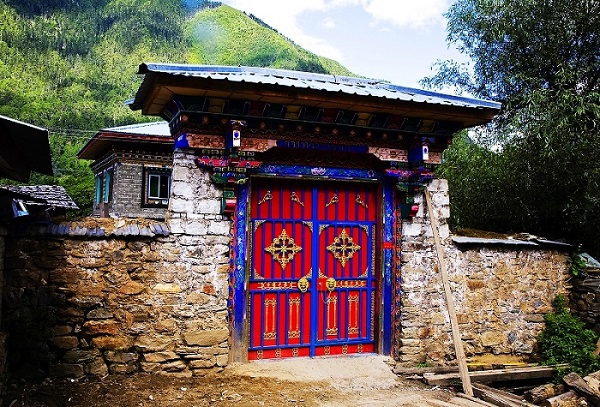

珞巴族主要分布在西藏東起察隅,西至門隅之間的珞渝地區(qū),以米林、墨脫、察隅、隆子、朗縣等最為集中。由于長期依附于山地生活,珞巴族的傳統(tǒng)建筑、村落格局、生產(chǎn)方式以及生活方式都具有典型的山地特征。珞巴族聚居的珞瑜地區(qū)自然資源極為豐富,很早便被珞巴族的祖先所開拓并形成了獨特的珞巴文化。珞巴族的傳統(tǒng)村落景觀文化模式主要由景觀要素、陳設(shè)裝飾和形象符號組成。

1、集體居住的“一”字形長屋

長屋是珞巴族家庭和社會形態(tài)的典型表現(xiàn)。長屋呈“一”字形排列有數(shù)間或數(shù)十間不等,長的可達幾十米,一般長屋內(nèi)住著同一家庭的若干小家庭,每一小家庭占一居室自立火塘,有的部落一個家族住在一幢長屋里。典型的長屋可以分為三類:以崩尼族為代表的“南塔”、以巴達姆族為代表的“莫休普”和“雅勝”。

“南塔”是一種竹木結(jié)構(gòu)的干欄式樓居建筑分三層:第一層稱為“那貢”作堆放柴火和圈養(yǎng)豬、牛之用;第二層住人叫“郭基”;第三層即頂棚,供存放工具雜物。“莫休普”位于村寨中心,為男性青少年集體夜宿的公房,為保衛(wèi)村寨之用,同時也是村內(nèi)重大事項的議事所、大型的集體祭祀儀式和節(jié)慶活動場地。“雅勝”則是未婚女子的公房,分為長屋和方屋兩種,也是對青年女子進行集體管理獎懲之所。

2、小家庭式的小棟房

在長屋存在的同時,還有供個體家庭居住的小棟房,分為干欄式和地居式竹屋。干欄式以博嘎爾部落的“烏石”為例,修建時先在底部豎圓木立柱,二層地板處和頂棚處架設(shè)橫梁,橫梁上鋪設(shè)木條,房頂搭建成人字形,多用木板、芭蕉葉苫蓋。墻壁、地板用篾席鋪搭,房屋底層堆放柴火作豬狗圈。二層住人,頂層堆放辣椒等雜物。門一般面向山坡開,門外有一陽臺,在陽臺靠門的兩端設(shè)有男女廁所。人口多的人家把居室隔作兩三間不等,每間均設(shè)火塘,由婚后的子女或奴隸分住,一般人家在靠近房子的入口處另建一耳房圈放牛羊,在房子的附近建倉庫堆放糧食。

地居式住宅以蘇龍人“糾雜”的修建最為典型。其建筑過程是:先在兩面山墻外各豎根立柱,中間較高那根做主梁,屋頂兩邊低的立柱架檐梁,主梁和檐梁之間搭加若干根木棍,上鋪芭蕉葉和茅草等用藤條拴牢呈“人”字形,四周用竹片或粗竹席搭棚,再捆上藤條構(gòu)成墻體,室內(nèi)鋪竹席或木塊,屋中心設(shè)火塘,火塘上方吊一個木架,供烤柴和烤肉之用。

3、墓葬穴冢

珞巴族的喪葬制度中,以土葬為主,部分地區(qū)存在著石冢葬、崖葬和樹葬等安葬方式。主流的土葬方式以墨脫為例,先挖一個圓形豎坑,再挖橫穴。橫穴一般是用來墊放死者舊衣物,尸體向右躺,在橫穴口豎插一排木樁以擋土,然后填土壓實形成墓冢。

4、河渠道路的交通建設(shè)

珞瑜地區(qū)山高谷深,江河阻隔與外界聯(lián)系極為困難,對于長期生活在高山密林中從事狩獵和刀耕火種的珞巴族來說,他們的交通工具與設(shè)施是簡單而實用的。

在村與村之間,人們修建了一條條羊腸小道。珞巴人修建道路有一個特點,即總要選擇最短的距離,即使翻越一座高山也不走路程遠的彎路。人們常常利用雨水沖擊形成的水溝或亂石嶙峋的河道,稍加修理即成行走的路。遇上莽叢砍伐開道;碰上陡坡,修筑石階或搭架拱橋;途徑沼澤地或小溪流,砍倒大樹橫架其上;倘若遇到險峻陡峭的山崖絕壁,常用的方法是架設(shè)獨木橋。珞巴族的河上交通設(shè)施相對較發(fā)達,常見的橋梁有獨木橋、竹木橋、溜索橋和藤網(wǎng)橋。其中溜索橋和藤網(wǎng)橋是依當?shù)貙嶋H特點而創(chuàng),展示了珞巴族人們高超的架橋技藝。

5、地質(zhì)地理及生物景觀

珞巴族大部分人民均集聚于喜馬拉雅山脈周邊,其中以雅魯藏布大峽谷周邊的景觀最具價值。一是峽谷本身壯麗的姿彩,且由于位于亞熱帶地區(qū),夏季高溫潮濕多雨形成了“一山有四季,十里不同天”的奇妙景象。山林中多高落差的瀑布,主要分布在背崩、多雄曲等一帶。秀麗的南迦巴瓦峰也位于這片土地,大峽谷地區(qū)多高山湖泊,皆是山水清秀景色宜人。大峽谷地區(qū)氣候溫濕,這里有種類繁多的珍惜野生動植物物種,木耳、核桃等質(zhì)量上乘極富營養(yǎng)。垂直分布的物種資源是開發(fā)珞巴族旅游的一大優(yōu)勢。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|