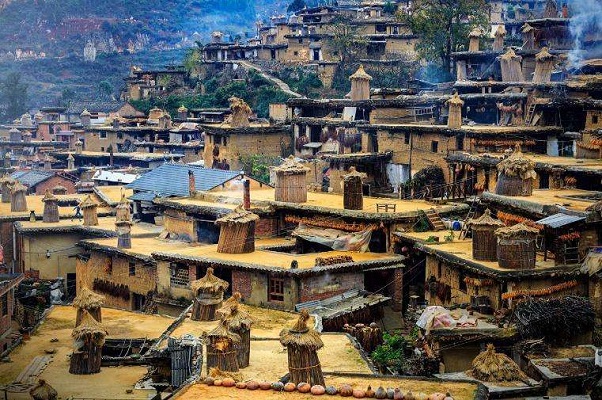

彝族土掌房為彝族先民的傳統(tǒng)民居,距今已有500多年的歷史,層層疊落,相互連通,遠遠看去甚是壯觀,后期彝漢混居,融合了部分漢族民居的特點,逐步形成具有鮮明地方特色的民居建筑,堪稱民居建筑文化與建造技術(shù)發(fā)展史上的”活化石”。以石為墻基,用土坯砌墻或用土筑墻,墻上架梁,梁上鋪木板、木條或竹子,上面再鋪一層土,經(jīng)灑水抿捶,形成平臺房頂,不漏雨水。房頂又是曬場。有的大梁架在木柱上,擔上墊木,鋪茅草或稻草,草上覆蓋稀泥,再放細土捶實而成。多為平房,部分為二屋或三層。

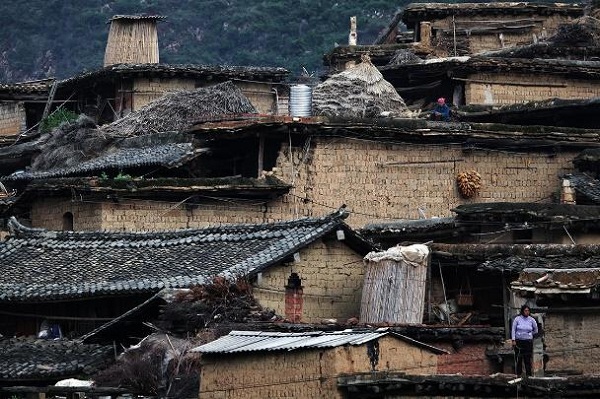

彝族的"土掌房"與藏式石樓非常相似,一樣的平頂,一樣的厚實。所不同的,是它的墻體以泥土為料,修建時用夾板固定,填土夯實逐層加高后形成土墻(即所謂"干打壘")。土掌房分布在滇中及滇東南一帶。這一帶土質(zhì)細膩,干濕適中,為土掌房的建造提供了大量方便易得的材料和條件。

彝族土掌房建筑特點:

1、多為平房,部分為二屋或三層。

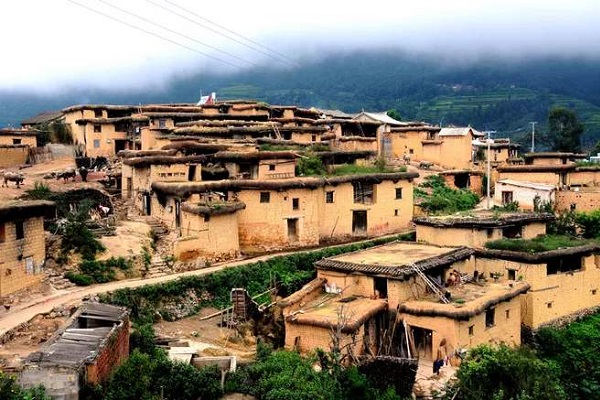

2、土掌房是最古老的彝族傳統(tǒng)民居,大多建筑在干旱少雨的高寒山區(qū)和河谷地帶。

3、建筑材料以泥土為主,添加適量的木板木頭。山區(qū)泥土豐厚,石頭眾多,在村寨邊的山坡上隨手撬來一些大石頭,立起一二尺高的墻腳墻基,再用夾桿夾好筑板作為模板。

4、挖來紅土倒進夾起的模板中間,用木杵舂筑堅實土墻,等到土墻風干曬干以后,再把加工好的圓木頭架放到墻頂上,作為主梁。

5、土掌房冬暖夏涼,防火性能好,非常實用。

6、彝族土掌房1000多間,層層疊疊、集中連片、背山面河,全村房屋墻連墻,下一家的屋頂即為上一家的場院,層層而上,直達山頂,極具特色。

自然環(huán)境優(yōu)美、地方及民族特色濃郁的傳統(tǒng)風貌型歷史文化名村。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|