北宋古都開封現存有三大古建筑國保文物,兩座北宋早期的磚砌樓閣式佛塔,一座元代的磚砌道觀玉皇閣。其中,延慶觀玉皇閣,由青磚、青石和琉璃瓦件砌成,整個建筑是一座不施一梁一木的無梁式建筑。一層正方形,內部疊澀砌筑成半圓蒙古包形穹頂。二層為八邊形,整個外形甚似中原風格的亭閣。這在中原乃至全國都非常罕見,是一座漢蒙文化巧妙結合的歷史建筑。

這一純磚石砌筑的穹頂圓潤裝飾華麗,由正方而半圓通過層層“磚斗拱”過渡,使用磚石材料也實現了木料材質的精致。起到了木材不能實現的經久耐用,千年不毀的效果。“磚斗拱”的作用和疊澀一致,但其精美遠非唐代常用的“磚疊澀”可比擬。

由于一些學者對古代的磚石結構技藝,“高層”樓閣式磚石佛塔的無知,諸如《中國古代建筑藝術史》就迷茫地發出井蛙之嘆:“通觀這個時代(宋遼金)的諸塔,無論磚砌、石造、甚至鐵鑄、陶塑,哪一座不是模仿木構?”[1]“反映了塔的藝術創造力已漸趨衰竭”[2]。“在木結構高度發達的情況下,凡磚石佛塔以至殿堂,都一味模仿木構,而且愈來愈甚,直到明清,終于未能發展出符合磚石材料本性的應有風格,這不能不說是中國建筑的悲哀。”[3]。誰說中國古代磚石建筑毫無可取?就來開封的繁塔、鐵塔、玉皇閣參觀參觀,學習學習。

作為建筑史家針對“中國古代磚石建筑”,因自己“盲人摸象”,竟然得出這樣全盤否定中國古代磚石建筑的謬論,實在不能不令國人及后世學子對之深感悲哀!

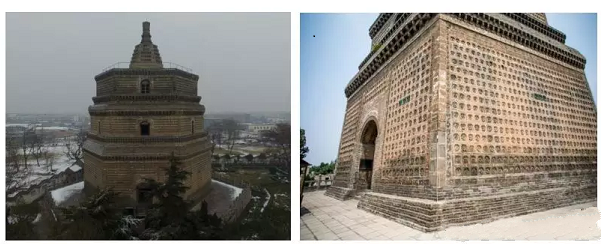

而建于公元974年的繁塔,更是北宋、遼金時期體量最大、亦塔亦窟、外塔內窟型唯一的樓閣式磚塔。保護好中國這兩座造型罕見的古代建筑,是種非常神圣的使命。

北宋東京城的六角繁塔、八角琉璃磚鐵塔,奠定了宋代佛塔的“繁麗時期”(梁思成語),集中代表了宋代的“強勢建筑文化”(郭黛姮語)。

一、我國古建史對宋代古塔的研究軌跡

我國的古代建筑史研究,始于上世紀初《中國營造學社》的前輩建筑大師們。以梁思成、劉敦楨等先生為首的先賢們,不僅破解了《營造法式》的古籍密碼,而且在極其艱苦卓絕的情況下,對我國古代房屋類建筑作了有史以來的科學普查和研究。所憾,關于古代佛塔的專項研究文獻卻不夠多。前輩建筑大師關于古代佛塔的專項研究,摘其大要有:

梁思成先生在其《中國建筑史》的“五代、宋、遼、金之實物”中,列舉了一些古代佛塔的實例。另如《由天寧寺談到建筑年代之鑒別問題》、《浙江杭縣閘口白塔及靈隱雙石塔》等撰述,則給出了很多前所未有的學術分析。并把“五代、兩宋、以及遼金時期”的佛塔,歸納為中國佛塔建造的繁麗時期。這是由于始于北宋的樓閣式佛塔,遍布中國南北各省各地,完全超越了唐代方形空筒式磚塔的古拙和形式單一。

劉敦楨先生的《河南北部古建筑調查記》、《河北西部古建筑調查紀略》、《蘇州古建筑調查記》、《云南之塔幢》、《復艾克教授論六朝之塔》等著述,除了房屋類古建筑,他對調查所及到的古塔也一一作了深入的記錄和分析。很多學術見解一直影響著今天的古建史。

另一位建筑大師楊廷寶先生,是從開封走出來的豫籍人士。對開封的古建文物可謂熟悉,他的《汴鄭古建筑游覽記錄》,從建筑史學視野,最早向世人推介了開封的繁塔和鐵塔,也記錄了鄭縣的宋代開元寺塔(現已毀)。

原《中國營造學社》的鮑鼎先生,有篇專著《唐宋塔之初步分析》,對我國的唐宋佛塔,做過初步的總結性分析。上世紀三十年代鮑鼎先生沒有條件能充分掌握各省市的佛塔數據的情況下,做出的開拓性的學術研究成果,條類清晰,言簡意賅,實屬不易。

原《中國營造學社》的龍非了先生(即龍慶忠教授),在上世紀三十年代曾任河南省建設廳的總工程師。專門發表過《開封之鐵塔》一文,應該說他對這座宋代古塔,用現代科技視野作了全面研究。

在構建中國古建史學術“大廈”時,梁思成先生特意提醒,不要因為古建史的“實例中絕大多數是佛教的廟宇、塔和墓而感到意外,須知,不論何時何地,宗教都曾是建筑創作的一個強大的力量。”[4]因為廟宇、塔和墓、特別是以磚石建材構建的塔,存世久遠,是構建建筑史學的重要依據。但因當時對以“磚石”材料為主的古塔,“高層”屬性的建筑,畢竟研究深度淺顯。所以,后來梁思成先生曾遺憾地說道:“1937年《中國營造學社匯刊》準備出一期《塔》的專刊。《浙江杭縣閘口白塔及靈隱雙石塔》是其中一篇。本篇的測量及制圖工作由劉致平完成。后因抗日戰爭爆發,沒來得及發表。”[5]

可見,原《中國營造學社》的賢哲們,在舊中國那種戰亂頻仍的時代背景下,用現代建筑學技術手段和眼光,系統地調研中國古建筑,也涉獵到古塔的研究,作了大量開拓性的工作,奠定了我國古建史的基礎。那么,我們還有什么理由和勇氣說,現今的建筑史學對我國北宋、遼、金佛塔建筑的認知,是差強人意的、有的結論和觀點是值得商榷和反思的呢?

二、與時俱進,應當客觀檢討古建史學中的些許問題

1、盡管梁思成先生在其《圖像中國建筑史》里,把“五代、兩宋、以及遼金時期”的佛塔,都歸納為中國佛塔建造的繁麗時期。事實上,他也是一種籠統的年代劃分(界定)。他并沒有指出過任何一座佛塔,是五代時期建造的實例。他也沒有對墓塔,石雕塔,與有“建筑”功能性的佛塔嚴加區分,所以,后世就有學人把杭州閘口白塔(石雕塔),與開封宋代琉璃釉面磚塔等同齊觀、濫加對比。

也有的對梁思成先生基本清晰的見解,利用其未顧及詳論而加以扭曲售私。例如,對于虎丘塔的建造年代,梁思成先生明明是說“塔年代文獻無證,揆之形制,似當與(蘇州)雙塔約略同時。”[6]。那麼,(蘇州)雙塔建于何時呢?劉敦楨先生在《蘇州古建筑調查記》一文中,講得明白“雙塔興工于興國七年,至雍熙初始告落成。”,“與—結構式樣互相參印,確建于北宋初期也。”[7]。對虎丘塔的建造年代,是如何認定的呢?盡管劉敦楨先生“調查時,塔門適封閉,不能入觀”,斷言蘇州虎丘塔“以實例衡之,其結構式樣,最與杭州雷峰塔及當地雙塔類似,疑建于五代或北宋之成分占據多數也。”[8]。

梁思成先生認為虎丘塔“確建于北宋初期也”,劉敦楨認為虎丘塔也許建于五代,但建于北宋的可能性要大些。

為什么劉敦楨先生在此提到“疑建于五代”一句呢?因為虎丘塔所處之靈巖山劍池的千人石上,尚有“五代周世宗顯德五年(958年)所建”經幢一座。可見,此時的蘇州已非錢氏吳越國所控,“又顯德五年(958年)距藝祖陳橋之變,僅僅二載”[9],故虎丘塔即使在史學界劃定的“五代末年”始建,實在也并非是“五代”時期建造的佛塔。

后來的事實,證實了劉敦楨先生的先見之明。上世紀政府進行虎丘塔維修時,在塔基里發現了紀年折算為959年以及960年的塔磚,以及工匠放置的宋太宗太平興國年間的銅錢。即使塔基用磚有959年的紀年標記,那也是“造磚”的時間。按道理,“孕育”在后周末年,建造于北宋初年的虎丘塔,不適宜再強調它歸屬于“五代”時期所建。

但是,今天的各種建筑史著作,都異口同聲地指認(甚至強調)“蘇州虎丘塔”是“五代”時期古塔的典范。而且,把它作為“五代”古塔的唯一標桿,絕殺了北宋和遼金佛塔的學術價值。使北宋和遼金佛塔的研究陷入混亂,缺乏實證支撐和學術邏輯。

因為,蘇州虎丘塔“竣工”于建隆二年的“經盒證物”,有明顯瑕疵的,也就是說經盒的字跡,并沒有“X寶塔”三個字。即經盒與建隆二年塔“竣工”時間毫無關系,何況959年始建961年竣工,三年內造成一座虎丘塔顯然辦不到。

2、清華大學郭黛姮先生說:“在宋朝統治區內由于統治者實行了一些開明的政策,便出現了前所未有的經濟繁榮時期,同時也成為中國歷史上文化空前發達的時期”“在如此特殊的歷史背景下,建筑發展具有鮮明的特點,一些遠離中原的、地處偏遠的地區,卻仍可看到中原強勢建筑文化的若干特征。”[10]。

而現行高教版《中國古代建筑史》,仍在傳授這種結論和知識“只有五代末至北宋初建造的蘇州虎丘云巖寺塔,杭州雷峰塔(已毀)及靈隱寺雙塔、閘口白塔等,才既是八角形平面,又具有樓閣式的外觀,可見這種塔是在五代時期發展起來的,而且很大可能是肇源于南方,進而影響到中原和北方。”[11]

這樣的結論,以偏概全脫離史實,缺乏真正的說服力。

其一,靈隱寺雙塔,以及閘口白塔,都應當屬于北宋初期鐫刻的。正如梁思成先生所界定的“嚴格的說,白塔模仿木構塔的經幢,與其稱之為建筑物,不如稱之為雕刻品,或是一件模型。”[12]的東西。它們既不是真正的樓閣式佛塔,也并不是五代的建筑,根本不能和虎丘塔、雷峰塔捆綁一起,與國內其他地區的宋代佛塔作如此類比。

其二,說“只有”它們“才既是八角形平面,又具有樓閣式的外觀”的結論,更不著邊際。難道梁思成先生歸類的河北涿縣雙塔(云居寺塔、智度寺塔)不是嗎?開封的北宋鐵塔也不是嗎?《中國古代建筑史》里本身列舉的內蒙古慶洲白塔不是嗎?河北定縣料敵塔不是嗎?山東長清辟支塔不是嗎?安徽蒙城萬佛塔不是嗎?“只有”二字罔顧事實不合邏輯。

其三,依據缺乏實證推導出來的“可見這種塔是在五代時期發展起來的”結論,更是徹頭徹尾的偽命題。因為,至今誰也沒有發現五代時期的樓閣式磚塔遺存,憑什么說樓閣式磚塔,是“在五代時期發展起來的”?除了似是而非的虎丘塔,江浙贛閩粵等所謂南方地區,哪里還有一座五代時期的樓閣式磚塔實例?硬說這種塔“是肇源于南方,進而影響到中原和北方”,無理無據。

不是嗎?郭黛姮先生主編的五卷本《中國古代建筑史》指出,蘇州虎丘塔、杭州雷峰塔等那種磚外壁、木檐、木平座式的“這類塔在五代以前未見遺存。”[13]

五代時期倏忽更替的五個政權,四個建都在開封,一個在洛陽。按道理五代時期的河南,最可能是出現“樓閣式”磚塔的地區之一。但是,正象河南省文物局老局長楊煥成先生的《河南現存五代塔》一文所說,“河南五代時期的木構建筑已蕩然無存,僅幸存兩座在全國也是為數不多的五代磚塔”[14],其中一座為唐式密檐方塔,一座為方形僧人墓塔。可見河南沒有“五代時期”仿樓閣式磚塔的遺存,以修建密檐式磚砌實心塔見長的河北、東北地區“五代時期”也沒有這類塔。何以見得仿樓閣式磚塔“很大可能是肇源于南方”的呢?它們怎么可能會“進而影響到中原和北方”呢?

因此,以含糊不確的虎丘塔“建于五代至北宋初”托詞、和“南方”這些不明不白的時空坐標,來建構中國的古建史學,來詮釋北宋、遼金時期的佛塔建筑,使當今的古建史學術邏輯陷入含糊其辭的境地。

比如,由傅熹年先生主編的五卷本《中國古代建筑史》第二卷,堅稱杭州閘口白塔和靈隱寺雙石塔“梁思成先生考訂該塔的建造年代約在公元960年左右,為五代吳越王末期,已屬公認”[15]。何以證明梁思成先生考訂過虎丘塔,建于“五代吳越王末期”?何以見得這就是“公認”的結論呢?梁、劉二位大師并沒有如此確切的“認知”。

梁思成先生在詳盡考訂了該塔建造年代的文獻后,說的是“可以斷定這雙塔(靈隱寺雙石塔)的年代為建隆元年(960年)重興靈隱寺時或其后數年所造”。“與雙塔比較,白塔之屬于同時是沒有疑問的,乃至同出同一匠師之手,亦大有可能”。[16]

可以看出,梁思成先生的認識明顯傾向于是960年“其后數年”的北宋初年建造,而有的學者則盡力希望掛靠到“五代“時期。真不知道今人對前輩大師創立中國古建史學說后八十年,有了什么新的心得建樹?對前輩大師的學說有何令人信服的揚棄?如果梁思成先生考訂的“960年左右”論斷無誤,筆者認為,同一個或幾個石雕匠人,不可能在一年之內雕刻出三座風格、手法高度相似的石塔。起碼有一兩座是960年之后,進入北宋時期雕鑿的!怎么都穿越到五代了呢?用一些難以自圓其說的立論傳授后世,這不符合梁思成先生的胸臆。

至于在高教教材的《中國古代建筑史》中,赫然斷言蘇州虎丘云巖寺塔“始建于后周六年(959年),建成于北宋建隆三年(962年)”[17]。或者聲稱“虎丘塔確是開始建筑于周顯德六年己末(公元959年),完成于宋建隆二年辛酉(公元961年)”[18]。說明什么呢?說明對虎丘塔的建造年代的界定,完全是牽強附會,使得對虎丘塔的解讀捉襟見肘。因為,哪怕有一點建筑施工合理工期的概念,誰都不會相信古人三年時間內能建成一座虎丘塔?

3、學界并不否認北宋遼金是佛塔建造的“繁麗時期”,“是我國佛塔中的主流。”,“現存的實例,也以宋代最多,元代以后漸少,但從各種塔的絕對數量看,仍居首位。”。承認兩宋不僅有“前所未有”的經濟繁榮,當時也創造了佛塔“空前發達”的時期。

但在目前的古建史學著作中,疏于宋、遼金現存佛塔建筑的正確論述,特別是對于具有“強勢建筑文化”的河南古塔,往往出現偏頗和不確的認知。

比如,有的書刊講北宋“這個時代是佛塔建造的繁榮期,取得了多方面的突出成就,是當時建筑藝術的重大收獲。遺存的塔當以百計,其中優秀作品也不下幾十座,分布的范圍比唐代大得多,北起遼寧內蒙古,東至江浙閩贛,南達滇粵,西迄甘寧,尤以晉冀北部、遼寧、內蒙古一帶和長江三角洲的作品引人注目。”

當編者在指認“這個時代”引人注目的佛塔遺存時,幾乎遍布中國的每個省份都在列。唯獨北宋的政治、經濟、文化中心地區--河南,似乎根本沒有可以稱道、引人矚目的古塔遺存實例。可見,不少學人完全不了解河南古塔“中國最多”的現況,對北宋首都開封的鐵塔,和繁塔具有的文物建筑標桿性意義茫然無知。

所以,當今的古建史典籍在一種莫名其妙的錯誤引領下,仍存在學術盲區。

三、當代古建史類典籍對宋遼金時期的佛塔有哪些錯誤認識

1、比如,梁思成先生上世紀三十年代考察過開封鐵塔,有過這樣的顧慮“全塔權衡高瘦,頗欠安定感”[19],同時代的日人伊藤氏等也“曾以近代造形批評該塔為不安定”[20]。故原“中國營造學社”的前輩龍非了(慶忠)先生,專著《開封之鐵塔》一文對鐵塔之安定度予以驗算解析。經驗算塔身的體積、自重,求得單位面積壓應力,再以風壓力、地震影響之力學計算,證以“鐵塔之安全度,蓋已超凡庸造形觀念,而得各方面之均衡,悠然無恙者也”[21]的結語。龍非了先生八十年前的研究成果,回答了疑慮,后人用新的力學理論校驗過嗎?并沒有。事實上,看似“全塔權衡高瘦,頗欠安定感”的宋代唯一全部包砌琉璃釉面磚的鐵塔,千年安定如初。它無疑證明宋代哲匠不但把中國“磚石建筑”打造成“木塔”形象一樣靈動美觀,更體現出古人處理“高細比”1/5的磚石柱建筑的地基基礎的科學精到,保障它安定近千年。

但《中國建筑藝術史》還說,開封鐵塔“塔高54.66米,底層全寬僅約十米許,細高比1/5.47,稍粗于閘口白塔,卻因塔身從下到上收分過大,上部更顯細弱,各層檐端的輪廓線雖仍呈弧形,略顯僵滯。此塔造型頗不成功”[22]。好怪誕的開封鐵塔“稍粗于”杭州閘口白塔的邏輯!(杭州白塔和毀棄的開封石塔類似)

這里用來和開封鐵塔相較量的杭州閘口白塔,“僅高12.8米,石刻,完全精細地模仿木塔,實在只是一座木塔模型。”“此塔底層全寬僅2.07米,全塔細高比達1/6.21”。若用開封鐵塔細高比的1/5.47與閘口白塔細高比的1/6.21具體數據比較,當然是相差無幾。

但兩個建筑物粗細的判斷,不能用各自細高比的比值來推理。現高55.1米、直徑十余米的鐵塔,是直徑兩米、高度12米的杭州閘口白塔,約粗五倍的關系。二者全然沒有可比性,這樣來得出“稍粗于”的結論,怎不叫人詫異?

特別“因塔身從下到上收分過大,上部更顯細弱”的說法,更缺乏邏輯。不含淤沒塔座55.1米的鐵塔,恰恰是因為塔身高聳,首層直徑十米,上部收分過小,才顯得上下粗細接近,才覺得“全塔權衡高瘦,頗欠安定感”。何來“因塔身從下到上收分過大,上部更顯細弱”的道理?至于“略顯僵滯。此塔造型頗不成功”的評語,更是極不公允。

被《中國建筑藝術史》用來和開封宋代鐵塔比對的山東長清縣靈巖寺辟支塔,僅下部三層有平座,雖稱九層,上部三層實際為實心不能攀登。它和北宋京城中中國最大的琉璃磚塔,完全不在一個量級上。鐵塔擁有中國唯一的十三層層級塔身,是惟妙惟肖的仿木樓閣式磚塔。《中國建筑藝術史》極力推崇長清縣辟支塔說“包括塔剎全高約54米,底層直徑14米,細高比為1/3.85,相當挺拔而并不過分,非常得體,加上圜和溫婉的弧形輪廓線和挺拔高舉的鐵制塔剎,總體造型可稱上品”,“山東接近江南,辟支塔的風格可能受到南方的影響,但無高聳的檐角,仍具北方偉岸風度”。雖然仁者見仁,智者見智,審美觀點本可不一,但是,北宋的山東濟州(濟南)長清縣,竟然比首都東京城更“接近”南方。殊不知汴河通江達海,偏僻的山東長清縣無論如何沒有東京城有“接近”南方的便利。即使誰都有審美自由,辟支塔因為“接近”南方的理由,造型才“非常得體”“可稱上品”,卻是令人可笑的論據。

讓人們自己對開封鐵塔與山東長清辟支塔,自己去作全面對比吧。

我們的“中國營造學社”前輩龍非了(龍慶忠)先生,對《開封之鐵塔》是怎么看待的呢?他說中國“昔日之佳麗遺物,名實俱存者鮮見而僅有矣”,開封“城東有塔崢嶸屹然,其名為鐵塔,其色頗蒼然,琉璃其表,螺旋其中,登之欲仙,游之不倦”,“每當云破中天,日上東城,影隨游見,琉璃閃爍,觚稜高聳,幾疑為十余年前之建筑物也。”。

對此近千年如新的尤物,這位老前輩由衷感嘆:“余不禁愕然其技之神矣。”“知其匠心獨運,極締構之能事者矣”。前后兩代建筑專家看待同一事物的觀點,咋會如此不同呢!

2、今人研究古塔建造時代和時工期的結論,更是不可思議。比如,大體相當于長清辟支塔三倍體積的蘇州虎丘塔,據建筑史學典籍說是959年始建,961年竣工建成。而長清辟支塔,有人說是“依據1980年濟南市文化局黃國康等同志調查和塔內結構特征推斷,應始建于北宋淳化五年(公元994年),完成于嘉祐二年(公元1057年),前后歷時63年建成,大體可信。”

不過,從建筑施工技術角度判斷,“底邊長4.35米,共9級通高54米。”,九層以上塔頂部位磚砌八角蘑菇形剎座,中間高聳木質塔心柱的辟支塔,除非每建一年間歇停工三、五年,無論如何不會建63年!因為,平均七年建一層,年均施工高度不及一米。筆者認為這樣的施工進度不是“大體可信”,而是完全不可信。

3、另外,1984年的高教版《中國古代建筑史》第六章“宋、遼、金時期的建筑”之第四節的“塔”中,有的內容就不夠妥當。比如把這一時期出現的仿樓閣式磚塔區分為三種類型:

“第一種是塔身磚造,外圍采用木構,其外形和樓閣式木塔沒有多大區別。宋朝建造的蘇州報恩寺塔及杭州六和塔雖然外廓經清末重修,基本仍屬于這種類型。第二種是塔全部用磚或石砌造,但塔的外形完全模仿樓閣式木塔。屋檐、平座、柱額、斗拱等都用磚或石塊按照木構形式制造構件拼裝起來。如蘇州五代末至宋初建造的蘇州虎丘云巖寺塔,內蒙古自治區的遼慶洲白塔和福建泉州的開元寺雙塔等都是這時期的重要遺物。第三種塔用磚或石砌造,模仿樓閣式木塔,但不是亦步亦趨,而是適當加以簡化。如山東長清宋靈巖寺塔、河北定州宋開元寺塔和河南開封佑國寺塔等。”[23]

首先,是關于樓閣式磚塔分類和相應塔型的例證脫節。

蘇州虎丘塔無疑應屬于“磚外壁,木檐,木平座”的第一種仿樓閣式塔,它和杭州雷峰塔、六和塔,蘇州報恩寺塔、瑞光塔、雙塔,以及上海的松江興教寺塔是一樣的。把虎丘塔歸于第二種“全部用磚或石砌筑”的仿樓閣式塔是錯誤的。它和遼慶洲白塔以及泉州的開元寺雙塔,不能相提并論,不是同一種類的塔體。

而且,認為第二種塔是“外形完全模仿樓閣式木塔”、而第三種塔“不是亦步亦趨,而是適當加以簡化”。事實上,“第二種”與“第三種”并不必要進一步分類區別。這樣的區分也不清晰。典籍中舉出的具體實例,也搞不清哪座塔是“完全模仿”,哪座塔是“適當簡化”?何以使人昭昭?

比如,開封佑國寺塔(鐵塔),每層都有纏腰、平座,雙檐規制相當嚴謹。它才是第二種“屋檐、平座、柱額、斗拱等都用磚”“按照木構形式制造構件拼裝起來。”的、真正的“外形完全模仿樓閣式木塔”宋代磚塔。而定州開元寺塔僅第一層是雙檐,上部全是單檐。長清宋靈巖寺塔下部三層為雙檐,上部各層也全是單檐。把這兩座塔視為“不亦步亦趨”“適當簡化”的仿木塔形式,還說得過去。若把開封鐵塔和長清靈巖寺塔、定州開元寺塔劃歸一類,證明該書編者把“完全模仿”和“適當簡化”是混為一談的。

4、1984年的高教版《中國古代建筑史》的以下幾種說法,都缺乏嚴謹的道理。如言“這個時期樓閣式磚塔的平面雖有方形、六角形、八角形三種,可是北宋中期以后,八角形最多。”[24]

“北宋中期以后,八角形最多。”這個概念含混到似是而非,試問,北宋“初期和早期”的磚塔平面有何規律呢?

實際上,六角形的樓閣式磚塔,宋以前全國沒有(不含和尚墓塔)。實由北宋初期開寶七年(974年)的開封繁塔開創。以北宋“開封府”為主的河南,現存30座大型宋塔,其中21座為六邊形。甚至南方的浙江余杭、天臺、嵊縣、松陽以及江西,都不乏六角形宋塔。若把河南的六邊形宋塔納入學術視野,通盤歸類統計,說不定整個兩宋時期的六邊形和八邊形磚塔,基本上是旗鼓相當的。

宋、遼金時期,不管八邊形或六邊形的仿木樓閣式磚塔,江浙贛等南方塔型的特征,是“塔身磚造,外圍采用木構,其外形和樓閣式木塔沒有多大區別。”而中原和北方(河南為主,及晉、冀、魯、陜、皖、內蒙等)的特征,是“全部用磚或石砌造”。至于仿木磚構宋塔。是否“惟妙惟肖”仿木還是“適當簡化”,參差不一。北宋京師開封現存的兩座仿木磚構古塔,一座六邊形、一座八邊形,都是完全用磚的樓閣式塔的典型。繁塔有著非同一般的、唯一的造型,最完整、最原真、最大體量8800立方米的塔身,正因為把它們至于“中國古代建筑史”的評價體系之外,造成當今建筑史學很多舛誤和邏輯混亂。

再如,1984年的高教版《中國古代建筑史》說,“與木結構不同的是宋代的磚石塔內部沒有暗層”[25]。這個結論就是錯誤的!因為,南方磚木樓閣式佛塔,利用各層內登道和外平座之間的幾階高差,消化掉了“暗層”。而開封的北宋繁塔,因為塔身壁內登道和外檐平座毫無關系,就有著標準的暗層。三層塔身就是明三暗五、五檐六邊的標準規制。

四、缺乏開封宋代佛塔評價體系的古建史理論是不會健全的

開封是北宋的首都,現存兩座完整的北宋樓閣式磚塔。它們引領過宋、遼、金時期和地域佛塔發展的建造形制、設計理念、工藝技術和藝術創意,既有六邊形又有八邊形。既有近似“窣堵坡”式的三層,又有徹底漢化的擎天一柱形的十三層樓閣式。塔身既有全部用青磚砌就,也有用琉璃磚包裹裝修。

所以開封的北宋佛塔,才是強勢建筑文化影響宋遼金佛塔“繁麗時期”的源頭。是它們傳播到邊遠的地區,所以,中原和北方既有唯一的樓閣式木塔,又有形形色色的仿木樓閣式磚塔、密檐塔和華塔。即使江浙贛等南方地區,只不過結合本地域多雨潮濕的氣候,采用內磚芯,外木檐平座而已,外形更近似全木樓閣式而已。其實,宋遼金時期南方的塔型,反而是單純的、少有創意的。

比如,除了始建時間并不確切的虎丘塔,宋遼金時期沒有那座塔比開封繁塔(可靠的974年)建的早。中國現存磚塔,沒有一座比它的體積大,它雖然三層體積達8800立方米。中國現存磚塔,沒有一座塔身內外鑲嵌6923塊佛像磚,最具北魏時期石窟塔柱外形創意。中國現存磚塔,沒有一座比它原真,一千多年來沒有損傷原始結構的維修。這是面目全非的六和塔,號稱唐塔實則明代做過傷筋動骨“手術”的大雁塔,全然不可比擬的。

但是,學術界對開封宋代繁塔根本沒有正確認知。多少古建史典籍,對繁塔置之不理,偶爾提及也是從根本上就錯誤的。

諸如:有的說“相傳原有九層,元末戰亂時上部數層塌毀,明洪武時改為三層低塔。明清兩代重遭黃水,又將塔之下淤沒。所存現狀,古穆可愛。”[26]

1983年《國家博物館館刊》說“原為“九層”,高“二百四十尺”。元代開始“半摧”,實際上壞掉兩級,尚有七級。明初又將殘存的七級鏟去四級,只留下我們今天所看到的三級。清朝時又在三級之上加筑尖峰,最后形成了今天繁塔的奇特面貌。”[27]

2008年河南《文物典-建筑》說“元代時塔已“半摧”,明初因“鏟王氣”而“止遺三級”,清初在三層塔身之上加筑六角及磚制塔剎,從而形成了“浮屠三級真幽怪”的奇特造型。”[28]

2009年《河南文物志》說“原為九層,元明時已毀,明代時在三層平頂上加筑七級小塔,便形成現在的特殊形式”。[29]

2011年《河南文化遺產(一)》說“繁塔為六角形樓閣式磚塔,原為九層,據載宋末元初繁塔曾遭雷擊,上部六層毀,清代初年在殘留的三層塔身上修建七級小塔,形成今天的特殊形式。”[30]

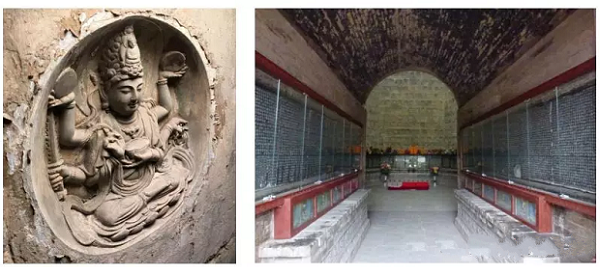

實質上,它的6920多塊宋代佛磚,一磚一佛龕,千磚一佛窟,亦塔亦窟,外塔內窟。下三層主體加象征六層的上部六級小塔,號稱“九層寶塔”。三層塔身三個40多至57平米的塔心室和五個小佛洞,通過一、二層的南北洞室上下貫通,八洞組合成“靈仙六洞”。對于宋代匠師的設計“意匠”,過去沒有做一解讀而已。

結語:梁思成先生告訴我們:“直到(20世紀)二十年代,中國知識分子才開始認識到自己的建筑藝術的重要性絕不低于其書法和繪畫”[31](當然包含雕塑)。開封繁塔的近七千塊佛磚的建筑塑雕藝術,充分印證了梁先生的斷語。梁思成先生還說:“各種(古建史)實例,絕大多數是佛教的廟宇、塔和墓”[32],因為宗教“曾是建筑創作的一個最強大的推動力量。”[33]。學界只要認真了解,“臻于完美醇和于宋代”[34]的繁塔塔型設計,就會看到繁塔的建筑史價值。看出開封鐵塔、繁塔、延慶觀玉皇閣,對中國古代建筑史,特別是對于“磚石”類建筑、古代“高層”建筑研究,有著不可替代,不可忽視的學術意義。

注釋:

[1]蕭默主編《中國建筑藝術史》(上)文物出版社1999年版第480頁

[2]同上

[3]同上

[4]梁從誡譯,梁思成英文原著《圖像中國建筑史》百花出版社2001年1月版第62頁

[5]《梁思成文集》第二集中國建筑出版社1985年3月版第131頁

[6]《梁思成文集》第三集中國建筑出版社1985年3月版第153頁

[7]責任出版楊寶林《中國營造學社匯刊》2006年8月第一版第六卷第三期第37、38頁

[8]同上,第51頁

[9]同上,第49頁

[10]郭黛姮主編《中國古代建筑史》第三卷中國建筑工業出版社2009年12月第5頁

[11]劉敦楨主編《中國古代建筑史》中國建筑工業出版社1984年6月第二版第227頁

[12]《梁思成文集》第二集中國建筑出版社1985年3月版第131頁

[13]郭黛姮主編《中國古代建筑史》第三卷中國建筑工業出版社2009年12月第5頁

[14]楊煥成《楊煥成古建筑文集》文物出版社2009年11月版第459頁

[15]傅熹年主編《中國古代建筑史》第二卷中國建筑工業出版社2009年12月第542頁

[16]《梁思成文集》第二集中國建筑出版社1985年3月版第151頁

[17]郭黛姮主編《中國古代建筑史》第三卷中國建筑工業出版社2009年12月第478頁,另該書第465頁(宋、遼、金、西夏佛塔一覽表中,對“蘇州虎丘塔”的年代表述,是“建隆二年961”幾字。前后錯一年。

[18],見蘇州市人民政府之“虎丘塔”現場碑刻簡介文字

[19]《梁思成文集》第三集中國建筑出版社1985年3月版第155頁

[20]責任出版楊寶林《中國營造學社匯刊》2006年8月第一版第三卷第四期第68頁

[21]同上,第77頁

[22]蕭默主編《中國建筑藝術史》(上)文物出版社1999年版第479頁

[23]劉敦楨主編《中國古代建筑史》1984年8月版第220頁

[24]劉敦楨主編《中國古代建筑史》1984年8月版第224頁

[25]劉敦楨主編《中國古代建筑史》1984年8月版第224頁

[26]1956年開封市景點照片注字

[27]《國家博物館館刊》1983年

[28]河南《文物典-建筑》2008年

[29]河南省文物局《河南文物志》

[30]河南省文物局《河南文化遺產(一)》文物出版社2011年版

[31]梁思成《圖像中國建筑史》百花文藝出版社2001年62頁

[32]同上

[33]同上

[34]梁思成《圖像中國建筑史》百花文藝出版社2001年61頁

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|