考古學研究古村落的成功嘗試嶺南是我國古村落保存最多最好的地區之一,從我來到中山大學時起,就對這里的古村落發生了極大的興趣。原因有兩個,一個是在黑龍江省考古研究所服務期間領銜“七星河流域漢魏遺址群聚落考古計劃”項目,一個是新的工作單位中山大學考古專業是以民族考古學為特色的。

做“七星河計劃”時,嚴文明先生曾對我說,七星河流域歷史時期的聚落形態可以為認識中國史前時期的聚落形態提供借鑒;到中山大學后,張忠培先生曾對我說,做嶺南的古村落調查可以為中國的聚落考古學研究提供民族考古學的參考個案。

其實,對古村落感興趣的學科不止考古學一門,早在考古學的關注之前,許多學科曾對古村落做過調查和研究,諸如社會學包括民族學和文化人類學、建筑學、人文地理學、歷史學、民俗學等,其中尤以社會學和建筑學為突出。

社會學的古村落研究以費孝通的《江村經濟——中國農民的生活》最為著名,該書成書于1930年代末,以其家鄉江蘇吳江縣開弦弓村為研究對象,用經濟人類學的研究方法描述了中國農民的消費、生產、分配和交換體系,探討這一經濟體系與特定地理環境的關系,分析導致鄉村經濟變遷的動因。

大約同一時期寫成的凌純聲、芮逸夫的《湘西苗族調查報告》,是又一部名著,作者考古學研究古村落的成功嘗試許永杰(中山大學南中國海考古研究中心,廣東廣州市510275)遍訪了湖南鳳凰、乾城、永溪三縣的村村寨寨,詳細地記錄了湘西苗族的歷史沿革、自然環境、經濟生活、家庭結構、婚葬習俗、政治組織、土地制度、巫術宗教、歌舞語言、故事歌謠等,在《苗疆的人生地理》章中,專門辟有《聚落》和《房屋》兩節。

建筑學的古村落研究主要是關注村落的民居建筑,1930年代末,“營造學社”劉敦楨等對西南地區的民居展開調查,1957年出版《中國住宅概說》,該書對中國遠古至近代的民居做了全面而系統的介紹與研究。2007年陳志華等的《中華遺產·鄉土建筑》叢書8冊出版,其中包括地處嶺南的《梅縣三村》,該叢書首先從古村落的人文歷史入手,講述村落建造的歷史,再介紹當地的地理地貌,還原建筑的空間環境,最后談到具體的建筑物,以及建筑的形制與功能。2008年出版的陸琦《廣東民居》一書,主要有民居的自然環境、歷史沿革、文化宗教、空間形態、建筑分類、建筑風格、建筑技術、裝飾手法等內容。

晚近,考古學也開始關注古村落,并涉足古村落的研究。2002~2003年,福建博物院對閩北南平、寧德地區的古民居調查,2006年出版《福建北部古村落調查報告》。報告對調查的38處古村落一一作了介紹,主要包括地理位置、建村沿革、村內居民、民居祠堂廟宇等各類建筑,并配以村落布局圖、典型建筑平剖面圖以及各類建筑照片等。在此基礎上,對村落的營建理念、村落的形態分類、民居的時代特征和類型劃分等進行了初步的歸納研究。

2009年,湖南省文物考古研究所對湘西道縣濂溪水上的樓田村調查、勘測和發掘,2011年出版《濂溪故里——考古學與人類學視野中的古村落》報告。濂溪故里又稱樓田村,因是宋明理學的開山鼻祖周敦頤的故里而負有盛名。這是一部以考古學和人類學為本位,以古建筑測繪與考古發掘和人類學古村落調查相結合的田野工作報告。

建筑學部分是對現存古民居等建筑的分類、風格和特征記述,以及建筑內涵的探討;考古學部分是通過地面現存建筑的調查,確定村落的布局和民居等建筑的形式,通過發掘揭露業已消失于地面的早期村落遺跡,與相關文獻記載互證,重建村落發展脈絡;人類學部分是對村落的地理位置、地理環境、周邊村落、村落沿革、家族墓地、社會組織、經濟生活和生活習俗的調查。

2005年,臺灣學者陳瑪玲發表了《Saqacengalj聚落模式與形貌:一個舊社的考古學研究》一文。Saqacengalj石板屋是屏東縣排灣族高士村的舊址,作者通過對Saqacengalj舊居聚落的考察,新舊聚落的對比,弄清了村落選址、單體建筑形制、村落布局,在此基礎上觀察和探討高士村排灣族的文化傳統、經濟結構和社會組織。

上舉三個考古學對古村落研究的個案,閩北古村落調查屬于區域古村落的研究,濂溪故里調查屬于單體古村落的研究,Saqacengalj調查屬于廢棄古村落的研究。考古學應該如何對古村落進行研究,關注哪些內容,選擇怎樣的古村落為研究對象?為此,我專門考察過珠三角的佛山大旗頭村,還專門考察過粵北的南雄新田村和魚鮮村。大旗頭村雖建筑保存完好,村落布局完整,但是由于村內的居民已經遷出,缺少人氣,感覺更像是一座古建筑博物館或者是古村落廢墟;新田村和魚鮮村除建筑保存完好,村落布局完整外,村內的居民仍在村內居住,人氣盎然,儼然是古代村落的活化石。

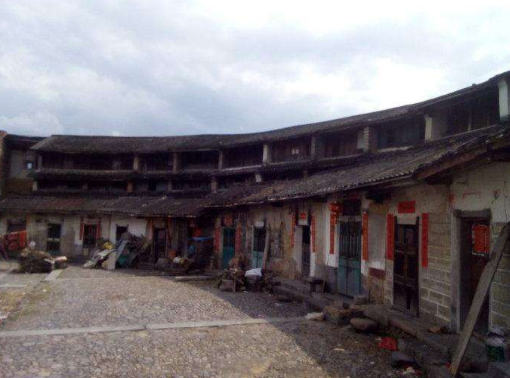

饒平鳳山樓村與新田村和魚鮮村屬于同一類型,都是那種有村民居住的古代村落的活化石。鳳山樓村是沈氏宗族單姓居住的血緣村落,自回遷饒平的南澗公至今,沈氏在此已世居19代,《廣東省饒平縣鳳山樓沈氏族譜鄉志》等族譜對其家族系譜記述詳備,村內的耆老仍然可以為你一一指證每一座民居的主人及族系,每一處祠堂所屬的公派。鳳山樓村建筑保存完好,建村伊始的宗祠和圍樓、擴建的祠堂和民居、新近的公用建筑和民居共處一村,時代風格鮮明。因人口增長需要而進行的村落擴建,有序而行,塊狀分布,界限明確。

民居、祠堂和廟宇等不同功能的建筑空間位置固定,錯落分布的空間位置有效地發揮著功能互補的作用,構成了一個生機勃勃的聚落。鳳山樓村所在的黃岡河流域是一個相對獨立的地理單元,黃岡河發源于饒平縣北部大崠坪山麓,自北向南縱貫縣境,穿流于淺山丘陵之間,至縣境南部石龜頭注入南海,流域內的居民有著相同或相近的自然環境和生計方式。鳳山樓村是一處理想的聚落考古學研究的古村落。

吳敏的《鳳山樓—聚落考古學視角中的粵東古村落》一書是考古學對古村落的研究,既是一個以考古學者的眼光考察古村落的民族考古學的個案,又是一個以考古學的方法研究古村落的聚落考古學的個案。

聚落考古學是二戰后出現的一種考古學的闡釋方法,英文settlement是棲居或定居的意思,它包括人類活動留在地表的所有棲居痕跡,包括從狩獵采集者臨時營地到都市城址在內的所有形態。聚落考古就是利用考古資料對人類棲居方式的考古學闡釋。1940年代,在秘魯維魯河谷首次開展聚落考古研究的戈登·威利所下的聚落形態定義是:“人類在他們棲居環境里安置自身的方式。它是指住宅和其排列方式,以及與社群生活相關的其他建筑物的性質和安置。這些聚落反映了自然環境、建造者所擁有的技術水平,和各種維系其文化的社會互動及控制制度。

由于聚落形態很大程度上是由廣泛認同的文化需求所直接造就的,因此它們為考古學文化的功能性闡釋提供了一個戰略性起點。”在這里,威利首先關注的是民居等各類建筑的空間分布和性質,其次是聚落與自然環境的關系、聚落的營建技術和影響聚落形態的各種社會因素。聚落形態的研究包括歷時性的研究和共時性的研究兩個方面。循此,在吳敏《鳳山樓—聚落考古學視角中的粵東古村落》一書中,我們可以看到如下的相關研究內容。

屬于歷時性的歷史演進研究主要是沈氏一族于閩粵兩省交接區域的幾度遷徙以及鳳山樓的營建和發展歷程。沈氏入閩粵始于宋室南渡之際,廷輔公由蘇州遷入福建建陽。明英宗或代宗年間,雪澗公由建陽遷入廣東饒平,定居沈屋村。雪澗公次子覆云公又自廣東饒平返遷福建,定居詔安科下村。明崇禎三年,覆云公后裔南澗公二度自閩入粵。南澗公最初落腳在饒平后山頭的山坡上,初居時因村后有一尼姑庵,人稱“庵前村”,后因村內建筑多為竹籬茅屋,而得名“鳥仔寮村”。沈氏在鳥仔寮村居住的后期,著手在山腳下營建新村—鳳山樓。

清乾隆嘉慶年間,沈氏族人全部遷入鳳山樓。鳳山樓村的營建和發展過程分為五個階段。第一階段是圍樓的營建,初建的鳳山樓是圍繞沈氏宗祠而建的由寨內、寨圍構成的雙環形圍樓,樓內鑿一井,樓西建一廟——祭祀祖先神武德侯祖。一樓一祠一廟一井是鳳山樓村最初的結構。嘉慶十八年,在寨圍以北擴建了弧形寨畔,形成了三重環形的鳳山樓最終格局。第二階段是村落的東擴,首先是道光十三年,佑啟堂朝賓公派在鳳山樓外的東側興建鶴山祖祠和民居;繼之,各公派相繼圍繞本派祠堂興建民居,并興建了大楓腳土地公、孔廟、天后宮、貯埕土地公、開山圣侯、關帝廳等廟宇和三房書齋、及鋒書屋等書齋;另外,在村前門腳溪上建造一座六孔石橋,在村落四方分別設立村門。第三階段是村落的西擴,1958年,集中在圍樓西側興建公廁和豬寮;1967年,開始在拆除的豬寮和公廁的基礎上營建民居。第四階段是村落的北擴,從1975年開始,在圍樓和東擴范圍以北有過兩次大規模的排房民居建設。

第五階段是村落的外圍建設,主要是非民居的建設,有1967年在后頭山開辟的集體晾谷場和糧倉;1978年開始在東擴村落以東營建的碾米場、養殖場、屠宰場等作坊,塑料加工廠、食品加工廠和不銹鋼門窗加工廠等小工廠;1984年和1996年“鳳山小學”的興建和擴建;1990年鳳山樓前場埕的擴展、新池塘的開挖和戲臺的搭建等。

共時性的空間位置分析主要是一定區域內的相關聚落空間位置、自然環境與村落選址,鳳山樓村建筑類型及空間位置和村落布局,影響鳳山樓村布局結構的社會因素。在閩粵兩省交接區域分布著多處沈氏宗族的自然村落,鳳山樓村是其一。沈氏村落的幾度遷徙,主要出于族系繁衍、人口增加的壓力。

饒平鳳山樓村、沈屋村、赤坑村、詔安科下村等沈氏村落插花式的坐落在他姓村落之間,為他姓村落所圍繞(如鳳山樓村東有張厝寮村、林厝寮村、許厝寮村,南有下鄉村、塗樓村、灰樓村,西有洋東村、西山村,北有市田村、曲河村),而沈氏血緣村落則彼此隔離較遠(最近的鳳山樓村和赤坑村也相距2.5千米),這種空間位置關系,當是出于規避本族的地利之爭。

地域交接的廣東饒平黃岡河流域與福建詔安東溪流域,有著相同的地形地貌和自然資源,生活在這里的居民有著相同的生計方式,人們在村落的選址上也有著相同的理念—背靠山丘,面向田野。鳳山樓村背靠后山頭,不愁修寮筑屋木材,不慮炊事取暖柴薪;坐落在面陽山坡,夏季可避水患,冬季則盡享陽光;面向山間河谷,有大片農田耕作;村前門腳溪內有魚蝦可捕,登舟順黃岡河而下能抵南海。

鳳山樓村的民居建筑以村中偏西的三環相套的圍樓最具特色,寨內、寨圍和寨畔都是由俗稱“布袋間”的前窄后寬呈扇形的單間房屋并聯而成的環形建筑。圍樓東西北三面的建筑則以俗稱“竹竿厝”的縱長方形的單間房屋并聯而成的排房為主,這種由縱長方形房屋連成的排房建筑可以看成是環形建筑的拉直形態。

另外,還有數量較少的被稱作“爬獅”或“下山虎”的三合院民居建筑,被稱作“四點金”的四合院建筑,這兩類建筑主要位于村落的東擴區。祠堂建筑現存13座,分屬沈氏全族和各公派,屬于全族的“沈氏宗祠”位于圍樓中間,為三重環樓圍繞;分屬各公派的祠堂在各自所屬的公地內,為公派民居圍繞。祠堂多為體量巨大、裝飾考究的單體建筑,也有利用祖輩居住的老屋—“布袋間”和“竹竿厝”改建而成的連體建筑。廟宇建筑呈東西線性分布,大宮、孔廟、天后宮、關爺廳位于村南一線;關爺廳和貯埕土地公位于村中一線;大楓腳土地公和開山圣侯位于村北一線。

鳳山樓村的建筑技術時代特點鮮明。營建于明末清初的庵前村和鳥仔寮村是在山坡上搭建的竹籬茅舍。營建于清代的圍樓是土木建筑,寨內、寨圍和寨畔的墻基均以碎石壘砌,墻體用三合土夯筑,木梁瓦面。清代東擴開始出現的民居主要是縱長方形排房,這種建筑形式一直沿用至今,甚至為一些公用建筑如豬舍、公廁、倉庫等采用。

排房是由縱長方形的“竹竿厝”排列成的,初時的竹竿厝平面為縱向單間,廳房合一,一戶一間。由于兩側為其他厝屋限制,無法橫向發展,謀求擴大空間只能是縱向發展,由一進而兩進、三進,廳與房分開。排房的建筑經歷了土木結構、磚木結構至鋼混結構的過程。這樣的建筑技術變更同樣反映在其他建筑上。

圍樓是粵北和閩南的特色建筑,排房是粵東的特色建筑。地處閩粵交接區域的四處沈氏村落,在方言和建筑形式上充分體現出這種地緣特點。首先是四座村落均有圍樓建筑,位于饒平偏北的沈屋村沈氏講客家話,自稱“客家人”,村中只有圍樓而無排房;位于詔安的科下村沈氏講客家話,自稱“客家人”,同時也會講閩南話,村內有圓形、方形、畚箕形等圍樓12座,無排房;同處饒平偏南的鳳山樓村和赤坑村沈氏都講潮州話,自稱“潮州人”,村中都有圍樓和排房兩種建筑。

鳳山樓村圍樓早于排房的建筑時序,與該村沈氏由“客家人”而“潮州人”演變吻合。分布在閩北的圍樓多是中間有祠堂等建筑的“實心式”,閩南的圍樓多是中間無建筑的“空心式”。鳳山樓村圍樓中間建有沈氏宗祠,沈屋村圍屋是環繞抱沈氏宗祠泳錫堂營建的,科下村最早建成的畚箕狀的圍樓內有祭祀全族祖先壽山公的沈氏祖祠,赤坑村的圍樓內建有沈氏祖祠和主祀武德侯神像的三合院式建筑,這幾座沈氏圍樓都是“實心式”建筑,此與其所在的粵東閩西(近閩南)地域不合,究其原委,當與南宋沈氏一族由蘇州南下落腳在閩北的建陽有關,明中葉沈氏一族由閩北遷來饒平,所建圍樓延續了閩北的實心式圍樓布局特點。

聚族而居的圍樓最大功效在于防御,沈氏南澗公放棄鳥仔寮村興建鳳山樓,主要是為避讓官府的兵剿。但是建成后的三重環形的鳳山樓南側卻是敞開的,這極大地削弱了其防御功能。沈氏為彌補這一不足,寄希望于神靈,在寨畔正對缺口處設一關帝廳,圍樓西側南端建一供奉祖先神武德侯的廟宇—大宮,廟內供奉騎馬持刀的武德侯祖神像,并配以關羽、關平和周倉塑像。

鳳山樓村是沈氏單姓的血緣村落,血緣關系是維系村落的最重要的紐帶,是決定民居布局以及其他建筑布局的最重要因素。沈氏宗祠所在相傳為鳳山樓一世祖南澗公下山耕作的暫居地,位于圍樓中間,環繞其而建的三重圍樓是南澗公下長房、二房和下房后人的居室。為避免居住房屋的位置不公,比鄰而居的布袋間主人不是按著血緣的親疏安置的,而是以抓鬮的結果確定的。

最早從樓內遷出的是下房佑啟堂公派,在營建居住區時,延續了圍樓的設計理念,即圍繞祖祠營建居民。鶴山祖祠位于中部,坐北朝南,門前設場埕,場埕南鄰池塘;祠堂東邊、西邊和北邊各有一組數目不等的民居建筑,它們組合成一個環抱鶴山祖祠的空間單元。此后陸續從圍樓內遷出的各公派,在各自公地內營建民居時,也都是以祖祠為中心,周圍環繞民居。

隨宗族繁衍,分支公派的形成,鳳山樓村沈氏除全族都在沈氏宗祠厚德堂祭祀南澗公外,各公派也都建有各自的祠堂祭祀各自的祖先。最初是分屬長房、二房和三房,在圍樓內利用布袋間設置裕德堂、懷德堂、崇德堂、成德堂、世德堂;然后是從圍樓內遷出的下房建有鶴山祖祠佑啟堂,頂房建有維篤祖祠明德堂等;下房鶴山祖祠后來又分出水美祖祠(堂名已軼)。屬于全族的祭祀活動還有在鳳山樓西側“大宮”—鳳崗雄鎮舉行的祭祀,這里供奉著沈氏祖先神—武德侯。祭祀活動主要是每年正月十五的“武德侯祖誕辰”和“游神巡境”。閩粵交接區域同為沈氏村落的沈屋村、科下村也都供奉武德侯祖;福建詔安與科下村同宗的林堂村和庵前村,每年正月十五日都要到科下村恭接武德侯祖神像,前往本村巡境出游,以血緣為紐帶構成了不同村落的祖先信仰圈。

鳳山樓村的社會維系紐帶還有各種民間信仰。興建于清康熙年間的天后宮位于東擴區的村南,與東擴區受潮州影響采用的排房建筑一樣,也是受到沿海潮州的影響而出現的民間信仰。鳳山樓村有關帝廳二處,一處位于圍樓內,屬于圍樓社區;一處位于東擴區村南,屬于東擴社區。鳳山樓村有土地公小廟二座,大楓腳土地小廟位于鳳山樓村西北山坡上,屬于圍樓社區;貯埕土地公小廟位于東擴區村南,屬于東擴社區。由此可知,早期的鳳山樓村主要是由圍樓社區和東擴社區組成的。另外,還有興建于清代位于東擴社區南端的孔廟和位于村北后山頭山坡上的開山圣侯山神廟。

吳敏以考古學者的眼光審視,帶著考古學關心的問題,對鳳山樓村做了全面的考察和記錄。在此基礎上,對鳳山樓村的聚落形態進行了全面的梳理、分析和研究,得出了聚落考古學研究的一系列認識和結論。吳敏的鳳山樓村考察是一次成功的民族考古學的實踐,《鳳山樓—聚落考古學視角中的粵東古村落》是一部成功的聚落考古學研究古村落的著作。

吳敏的研究為學界提供了可以參照的聚落考古學研究古村落的模式:這就是從戈登·威利的聚落考古學定義出發,對古村落進行歷時和共時兩個維度的考察和研究,歷時性的研究關注居民的遷徙過程、村落的營建時序、建筑風格的演變、建筑技術的進步;共時性的研究關注建筑的分類和功能、村落的空間布局、區域內相關聚落的空間位置、居民的生計方式等,在歷時和共時兩個維度的研究基礎上,考察決定村落布局與結構的自然因素和社會因素。鳳山樓村古村落的聚落考古學研究,還有進一步開掘的空間,諸如區域內地緣村落的空間位置分析,居民使用資源的區域分析,行政村官與宗族族長的職能分析等。

鳳山樓村聚落考古學的成功實踐,前提是扎實的田野調查。吳敏曾6次前往饒平縣鳳山樓村、沈屋村和詔安縣科下村等沈氏祖居古村落做田野考察,其中有4次是2013年以“黃岡河流域考古人類學調查隊”隊員身份進行的,2017年和2018年的兩次則是在丈夫、兒子和女兒的陪伴下,以“攜家帶口”形式進行的。2013年,我在吳敏等陪同下進鳳山樓村考察,傾聽了她如數家珍般的娓娓介紹,親見了耆老村官接待家人般的熱情。《鳳山樓—聚落考古學視角中的粵東古村落》一書,正是在深度采訪、全面記錄、精心梳理、竭澤研究的基礎上完成的。

吳敏讀研是考古學專業,讀研前曾受過建筑學的訓練,讀研期間又曾受過人類學的訓練,是我學生中做古村落研究的不二人選。嶺南地區的古村落資源十分豐富,繼饒平鳳山樓之后,她又對珠海斗門漢坑村落做了考察,并取得了初步的研究成果,但愿她在古村落的聚落考古學研究的路上走的更遠,取得更多的成果。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|