中國傳統建筑的高度問題,在大多數人的印象里,中國古代建筑大多是占據的地面,而西方的建筑,則大多占領著天空。

比如,中國最典型的合院式住宅,就是一個院接一個院,是往橫寬和縱深處發展,而西方最著名的教堂,往往是哥特時期留下的高聳入云的沖天建筑。

是外國人比我們更先進?還是他們比我們更掌握蓋高層建筑的技術?

當然不是。舉個例子,建造于12世紀(1174年)的法國的比薩斜塔,高度為54.5米,而建造于11世紀遼代(1065年)的中國山西佛宮寺釋迦塔,也就是應縣木塔,高度是67.3米。

其實,中國古代建筑從來沒有放棄過天空,而且往高空發展的努力一直在繼續。而中國建筑追求的高,與西方建筑的高,可以說是有本質不同的。

西方建筑在高度上,曾經有過輝煌的歷史,最著名的就是那些哥特式的大教堂。西方建筑的高,是著重于建筑本身的高度,那是為了通過建筑本身的體量和高度,達到讓人崇拜的宗教目的,其實并不是想讓人爬到那些高高的建筑上面去。

而中國建筑的高,是為了把人送上去,從而在高處進行一些活動,所以“欲窮千里目,更上一層樓”,那種高度,是為人準備的。

中國建筑往高空發展的主要手段,往往是從臺基開始。通過將臺基的不斷加高,從而使建筑的整體高度增加。而“臺”到最后,竟然也變成了一種獨立的建筑形式,這也算是沒白當綠葉吧。

“九層之臺,起于累土”。“臺”,做為使建筑增高的基礎手段,其實是有很多種含義的。

其一,就是我們經常看到的建筑的基座。中國古代的單體建筑基本上都是建造在一個基座上的,這個基座就叫做“臺”。

其二,“利用堆土的方式來增加建筑的層數”。簡單說,就是“臺基”成了建筑物本身的一部分。比如大明宮含元殿,它下面的臺基部分就不是簡單的一個基座了,而是層層疊疊的成為了建筑本身。

其三,就是將建于“臺”上或利用“臺”而構成的整個建筑群通稱為“臺”。楚國筑“章華臺”、秦始皇做“瑯琊臺”、漢武帝的“柏梁臺”,應該都是一組龐大的建筑群了。其四,就是“臺”也做為一種獨立的建筑形式存在。《爾雅》中寫:“四方而高曰臺”,大概就是這種建筑。

雖然現在我們看到的中國古代建筑,大多都是單層的,但那并不代表中國古代的建筑沒有向高空發展的野心。

可以說,中國建筑經歷過一個狠命向高空發展的時期,也就是崇尚“臺”的時代,大概從商周晚期開始,在秦漢時期到達了高峰。

很多人認為“臺”只不過是古代對建筑群的一種習慣上的統稱,其實,那有這么簡單。中國古代的高層建筑,起源于“臺”,興盛于“臺”,可以這么說,也許漢代的長安和洛陽,就是一個高臺林立、高層建筑鱗次櫛比的城市。

我們來看看歷史資料里記載的“臺”:《歸藏》寫道:“昔者夏后啟葬,享神于晉之墟,作為璿(xuán)臺,于水之陽。”《左傳》曰:“夏后啟,有鉤臺之響。”《詩經》里也有:“經始靈臺,經之營之。庶民攻之,不日成之。經始勿亟,庶民子來。”

“臺”這種建筑,曾經是比“宮殿”更加重要的國家象征。戰國、秦漢,是“臺”發展到高潮的時代,幾乎所有重要的建筑都是叫做“臺”的。楚筑“章華臺”,趙建“叢臺”,秦始皇筑“瑯琊臺”,漢武帝建“柏梁臺”,長樂宮有臨華臺、神仙臺,曹魏鄴城也是“西北立臺,皆因城為基址,中央名銅雀臺,北則冰井臺,又西臺高六十七丈,上作銅鳳,窗皆銅籠,疏云母幌,日之初出,乃流光照耀”。

你看,那時候“臺”的數量簡單是數不過來的。

中國建筑中的“臺”,起源的很早。從現在發掘的早期的商代遺址二里頭文化和商代晚期的盤龍城遺址來看,當時大型的宮殿建筑都是建在高大的臺基上的。

那為什么“臺”這種不易建造的大型建筑,卻發展的那么早呢?

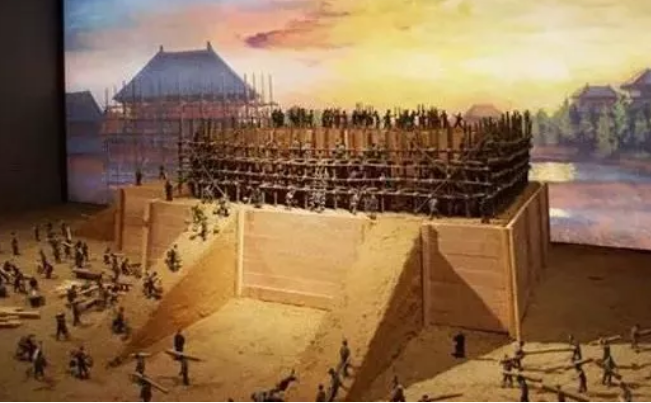

我們想想古代西方的金字塔、巨石陣等等巨型建筑,也是出現的很早。在沒有起重機和吊車的古代,建筑物越往高處蓋,建造難度是呈幾何級數增加的,那怎么辦?只有一種辦法:技術不夠,人來湊!可以說,只有在古代的奴隸社會,才能聚集起成千上萬的勞動力來共同建造一個建筑。而在秦漢以后,雖然中國進入了封建時代,但奴隸社會的建筑方式仍然繼承了下來。

臺基建筑中最著名的,就是春秋時期的“章華臺”了。這是楚靈王六年(公元前535年)修建的離宮,位于現在的湖北潛江龍灣附近。這座“舉國營之,數年乃成”的宏大建筑,被譽為當時的“天下第一臺”。

章華臺“臺高10丈,基廣15丈”,曲欄拾級而上,中途得休息三次才能到達頂點,所以又稱“三休臺”。又因為楚靈王特別喜歡細腰的女子在宮內跳舞,很多宮女為了瘦成“小腰精”,寧可少食忍餓,以求細腰,所以又稱“細腰宮”。這在先秦的《左傳》、《國語》、《韓非子》和《史記》、《漢書》、《后漢書》以及《水經注》等文獻中均有記載。

我們一直在說“臺”,而還有一類建筑,也是古代高層建筑的代表,那就是“觀”。

我們現在一提起“觀”,首先想到的就是道家的專屬建筑——道觀。其實在古代,”觀“并不是道家專有,而是一種高臺建筑。《釋名》寫有:“觀者,于上觀望也。”

觀,大概就是起源于古代的瞭望臺。古代有“兩觀之制”的說法,這說的是什么呢?兩觀,其實要追述起來,那就是我們曾聊過的“兩闕”,也就是那個宮門的前身。

漢代長安就興建了不少“觀”,《漢宮殿名》中就有臨仙、渭橋等二十四“觀”,洛陽也有“十八觀”。陸機在《洛陽記》中記載:“官中有臨高,陵云,宣曲,廣望,閬風、萬世,修齡,總章,聽訟,凡九觀,皆高十六七丈。”

“觀”這種建筑,最初是為了登高遠望而修改建的,你要是生活在《洛陽記》中的漢代,走在街道上,兩邊高臺高觀林立,那感覺不亞于走在紐約的高樓大廈中。

其實“觀”和“榭”一樣,都是從古代的軍事建筑上演化而來。這種建筑在軍事上不叫“觀”,而叫“櫓”。《洛陽記》中就寫道:“洛陽城,周公所制,東西十里,南北十三里,城上百步有一樓櫓”。這里的“樓櫓”,就是一種在軍事防御中,起到“登高遠觀”作用的建筑。那是一種建在高處的瞭望臺,起到軍事警戒的作用。在現在遺留下來的很多長城的敵樓上,還保存有這種“樓櫓”。

在漢代以后,由于建筑上技術的發展和國家制度的轉換,逐漸減少了依靠大量人力堆土營建高處的建筑了。木結構的發展使得利用建筑結構本身搭建高臺成為可能。

由夯土向木結構轉變的過程是艱難的,但中國古代人民的智慧是無窮的,這種“由石到木”的轉變竟然也過渡的非常精巧。

北魏楊炫之《洛陽伽藍記·瑤光寺》中記載了魏文帝曹丕所造的凌云臺:“千秋門內御道北有西游園,園中有凌云臺,即是魏文帝所筑者。”《世說新語`巧藝》中記載了建造“凌云臺”的過程:“凌云臺樓觀精巧,先稱平眾木輕重,然后造構,乃無錙銖相負揭。臺雖高峻,常隨風搖動,而終無傾倒之理。魏明帝登臺,懼其勢危,別以大木扶持之,樓即頹壞。論者謂輕重力偏故也。”

這段是說,建造陵云臺樓之前,先稱過所有木材的輕重,使四面所用木材的重量相等,然后才筑臺,因此四面重量不差分毫。樓臺雖然高峻,常隨風搖擺,可是始終不可能倒塌。可魏明帝登上陵云臺時,大概是臺樓還在隨風擺動,這可把魏明帝嚇壞了。他下令用大木頭支撐著它,可這一撐不要緊,大概因為四周的重量有了偏差,樓臺一下子就倒塌了。

還有一種高層建筑,那就是塔。

“塔”來源于古印度的一種佛教建筑“窣堵坡”,音譯自梵文的?????(stūpa)。

這是一種供奉或收藏佛骨、佛像、佛經、僧人遺體等的點式建筑,漢代時傳入中國,經過與中國本土建筑相結合,最終形成了中國式的“塔”這種建筑形式。

北魏洛陽城中的永寧寺塔,是皇家寺院永寧寺中的佛塔,據楊炫之《洛陽伽藍記》記載,永寧寺塔為木結構,高九層、一百丈,百里外都可以看見。足見當時木結構技術的先進。

我們在前面講過,中國建筑往高處延展的努力從未停止。那為什么到現在,高層建筑反而越來越少了呢?

由于木結構技術的成熟,高層建筑從堆土逐漸演變成用木材料建造。可這又出現了新的問題,那就是防火。

高大的木結構引來了火神的青睞,時不時的出來刷一下存在感。大火對當時以木結構為主的建筑造成嚴重破壞,頻繁的火災以及大風、雨雪等自然災害,使高層建筑頻繁被毀。出于對安全的重視,人們逐漸就對高層建筑失去了興趣。

上次說的高四十九丈的北魏洛陽城中的永寧寺塔,就是毀于大火。

順便聊一下這個永寧寺塔吧。

不得不說,永寧寺塔才是真正的中華第一塔。我們知道,現存遼代的山西佛宮寺釋迦塔,塔高67米多,已經非常巍峨了,而永寧寺塔比釋迦塔足足高出兩倍有余。

楊衒之《洛陽伽藍記》里說:塔身高九十丈,塔剎高十丈,共計一百丈,超過272米。酈道元《水經注》中也說:從金盤底到地面共有四十九丈。北齊魏收《魏書》也說“高四十余丈”。

經過現代的勘測,永寧寺塔現在通常的說法是147米。

北魏是個崇尚佛教的朝代,永寧寺是當時的皇太后胡氏下旨所建,可以說是一座極盡奢華的皇家寺院了。而那座九層的寶塔,高聳入云,成為當時洛陽最醒目的地標,據說距離京城一百里遠就能看得到。塔的中心豎立一根巨柱,從地下深處直貫頂部的塔剎,這讓我想起《狄仁杰之通天帝國》中的那根“通天浮屠”。

中國傳統建筑的高度問題,有歷史原因,也有建筑發展和保護的技術原因。不管怎么說,現在中式的傳統建筑,并不在高度上有過多的作為了。不過,這種發展卻使中國建筑在空間、結構、材料、禮制上形成了更多自己的特點,最終發展成為了完整的中國建筑體系。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|