清明節(jié)與農(nóng)歷七月十五、十月初一,并稱為民間祭祀祖先的三大“鬼節(jié)”。從山西舊志的記載看,尤以清明節(jié)為最重。一是最為普遍,無縣不過節(jié);二是最為隆重,無縣不上墳(后兩節(jié)在平遙等縣僅是家祭、路祭)。

看舊志記載,古人的清明節(jié)過得讓現(xiàn)代人有些摸不著頭腦。既有“清明時節(jié)雨紛紛,路上行人欲斷魂”(上墳)的凄凄慘慘,又有“梨花風起正清明,游子尋春半出城”(踏青)的悠悠閑閑,更有“紙花如雪滿天飛,嬌女秋千打四圍”(放風箏、蕩秋千)的熱熱鬧鬧。感覺與另外兩個鬼節(jié)的蕭殺、肅穆相比,完全不是一個畫風。

紙花如雪滿天飛,嬌女秋千打四圍

其實,清明最開始只是二十四節(jié)氣中的一個農(nóng)耕節(jié)氣,既不管哭,也不管鬧,只管“清明前后,種瓜點豆”。之所以演變成又哭又鬧的清明節(jié),還得說到兩個已經(jīng)消失的節(jié)日——上巳節(jié)和寒食節(jié)。

上巳節(jié)

上巳節(jié)“祓禊”

上巳節(jié)是一個極其古老的節(jié)日。早在先秦時,這個日子就已成為廣受歡迎的民俗節(jié)日。主要活動是男女老幼結伴去水邊沐浴,稱為“祓禊”。所謂“禊”,即“潔”,“祓禊”就是通過自潔而清除不祥的儀式。官府還專門設置女巫一職來主持。

先秦時期的上巳節(jié),還有一項祭祀內(nèi)容,就是招魂避邪。當時認為柳枝有驅(qū)邪功能,所以這一天人們會編柳圈或者折柳枝帶在身上。

漢代以后,上巳節(jié)的祭祀內(nèi)容消失了,變成了純粹的游玩活動。

到了宋代,理學盛行,講究“存天理,滅人欲”,禮教漸趨森嚴,上巳節(jié)這樣大型的群體性露天混浴顯然格格不入,上巳風俗漸漸衰微。

上巳節(jié)的消失,在山西舊志中有所反映。有的明確說此為古代節(jié)日。乾隆《潞安府志》載:“三月三日,俗以此日為祓除,殊失上巳故典。”民國《翼城縣志》載:“三月初三日,為‘上巳’。古人以為修禊、踏青令節(jié)。”

有的雖然沒有明說,但語焉不詳。民國《陽高縣志》載:“三月三日,上巳節(jié)。”康熙《汾陽縣志》載:“三月初三,為‘上巳日’。”相比于志書對其他歲時節(jié)令的鋪陳,上巳節(jié)已經(jīng)不再流行,當可想見。

上巳節(jié)曲水流觴

但一些舊志記載也反映出,上巳節(jié)的修禊踏青、曲水流觴等內(nèi)容,直到民國時期還在少數(shù)文人雅士中仿行。民國《靈石縣志》載:“三月初三日,為‘上巳’,古人以為修禊踏青令節(jié),迄今文人學士猶有行之者。”民國《臨晉縣志》載:“三月三日,為‘上巳’,古人以為修禊踏青令節(jié)。臨俗,惟文人學士或于此日載酒吟詩。”康熙《猗氏縣志》載:“上巳,士人踏青,惟涑水橋西河堤最盛。”

上巳節(jié)插柳

而對普通百姓來說,特別是在呂梁、臨汾、長治等地區(qū),上巳節(jié)的插柳習俗雖然沿襲下來,但已從最初的招魂避邪演繹為更現(xiàn)實的驅(qū)蟲、避蝎。康熙《永寧州志》載:“三月三日上巳,以背柳梢作圈插壁,避蝎。”雍正《石樓縣志》載:“三月初三日,……上巳,取柳條作圈避蝎。”民國《浮山縣志》載:“三月三日‘上巳’之辰,取柳條作圈,辟蝎。”

寒食節(jié)

寒食節(jié)發(fā)源于山西,一度盛行于北方。傳說是與2600多年前“春秋五霸”之一的晉文公重耳的一個疏忽有關。

割股奉君

重耳年輕時,為了逃避迫害而流亡國外,在一次饑餓難耐時,隨從的介子推從自己的大腿上割下一塊肉煮成肉湯,才使重耳恢復了精神。這就是中國歷史上著名的“割股奉君”。

介子推與母親

19年后,重耳回國做了國君,也就是歷史上的晉文公。晉文公重賞了當初伴隨他流亡的功臣,唯獨忘了介子推。介子推便攜同老母隱居到綿山。重耳遍尋不著,放火燒山逼他出來,介子推寧死不出。后來在他死去的柳樹洞里,發(fā)現(xiàn)他留下的勸重耳勤政廉政的一首詩,上書:“割肉奉君盡丹心,但愿主公常清明。”后人感其大義,將這一天定為寒食節(jié)。規(guī)定禁火一月,只吃冷食,以紀念介子推。

寒食節(jié)正是北方一年當中最冷也最難熬的日子。禁火的初衷是要致敬前賢,見賢思齊。但長達一個月不許舉火,就會產(chǎn)生嚴重后果。康熙《解州志》、康熙《汾陽縣志》、乾隆《潞安府志》、嘉慶《長子縣志》、光緒《屯留縣志》、民國《馬邑縣志》等志記載:“斷火一月,老幼不能堪”,“歲多死者”。東漢時,并州刺史周舉移風易俗,將寒食壓縮為三天。康熙《汾陽縣志》載:“寒食節(jié)……禁火三日,謂‘禁煙節(jié)’。”三國時候,曹操下令完全禁止寒食。沒有了寒食,可以說是抽掉了“致敬介子推”這一節(jié)日的文化內(nèi)核,寒食節(jié)也就慢慢演變?yōu)橐粋€祭祖的日子。

上巳節(jié)、寒食節(jié)與清明節(jié)的融合

寒食節(jié)是冬至后第105天,俗稱“百五日”;清明節(jié),是寒食節(jié)后的第二天。上巳節(jié)經(jīng)常與這兩個節(jié)日相攜而至。經(jīng)過魏晉南北朝到元代的漫長演變,到明清時候,寒食節(jié)、上巳節(jié)雖然名稱還在,但實際上已經(jīng)合并到清明節(jié)了。

在一些舊志中,可以較清楚地看到寒食節(jié)、上巳節(jié)與清明節(jié)的融合。

雍正《定襄縣志》載:“三月。‘寒食’,不舉火,祭祖先于墓。”光緒《榮河縣志》、民國《萬泉縣志》載:“清明節(jié),蒸面作大兜鍪狀,俗名子推,持以祭墓。”

嘉慶《介休縣志》載:“清明,富家設牲醴鼓吹省墓,貧民亦造面餅,如盤蛇狀,陳酒醴祭冢,歸則曝面餅于籬棘上,俟干而后食,或謂取象龍蛇,寒食之遺也。”

光緒《岢嵐州志》載:“清明節(jié)……前三日,不舉煙火,各備冷食,以遵‘寒食’古風。”

民國《翼城縣志》載:“清明……東山鄉(xiāng)俗,家家預煮黑面涼粉,于清明日切薄塊灌湯而食之,蓋取禁火寒食之意。”“三月初三日,為‘上巳’……西北諸鄉(xiāng),以是日迎潔侯介之推于小綿山,會場頗盛,士女觀者絡繹不絕。”

民國《馬邑縣志》載:“是日……有蒸面為燕,折新柳枝插之,曰‘寒食燕’。”

捏“寒食燕”(亦稱“子推燕”)

民國《靈石縣志》載:“三月清明前,東鄉(xiāng)村莊相沿冷食三日,不舉火,約禁頗嚴,感介神也,名曰‘寒食’。”

在舊志中,還有大量的關于寒食節(jié)的誤記,也可以看出上巳節(jié)、寒食節(jié)、清明節(jié)的雜糅痕跡。如:

有的把“上巳節(jié)”說成“寒食節(jié)”。雍正《朔州志》、光緒《懷仁縣新志》載:“三月三日,一名‘蟠桃節(jié)’……一名‘寒食節(jié)’。”

有的把“寒食節(jié)”與“清明節(jié)”混為一談。民國《馬邑縣志》載:“去冬至一百五日,為寒食,又謂之‘百五節(jié)’,即‘清明’是也。”民國《翼城縣志》稱:“清明節(jié),一名寒食節(jié)。”

有的把寒食節(jié)提前了一天,說成是清明節(jié)前二日。康熙《臨晉縣志》、康熙《解州志》、光緒《榆社縣志》都稱:“清明前二日,為寒食節(jié)。”

有的說寒食節(jié)、清明節(jié)連續(xù)兩天都要隆重上墳、祭拜,也不合情理,顯然有誤。民國《新絳縣志》稱:“縣城及縣城附近各村,每歲清明及陰歷七月十五日、十月一日,皆祭于墓田,其余惟清明節(jié)拜墓一次。”又稱:“清明前一日為寒食節(jié)。沿門插柳,均食寒面。紙錢、肴榼,聚族墓祭,且加封焉。”民國《臨縣志》載:“寒食、清明、中元、冬至,家家登墳祭掃,間有置酒食聚族共飲者。”

以上種種誤記、混淆,也是上巳節(jié)、寒食節(jié)與清明節(jié)在長期的發(fā)展演變中雜糅融合的文獻佐證。

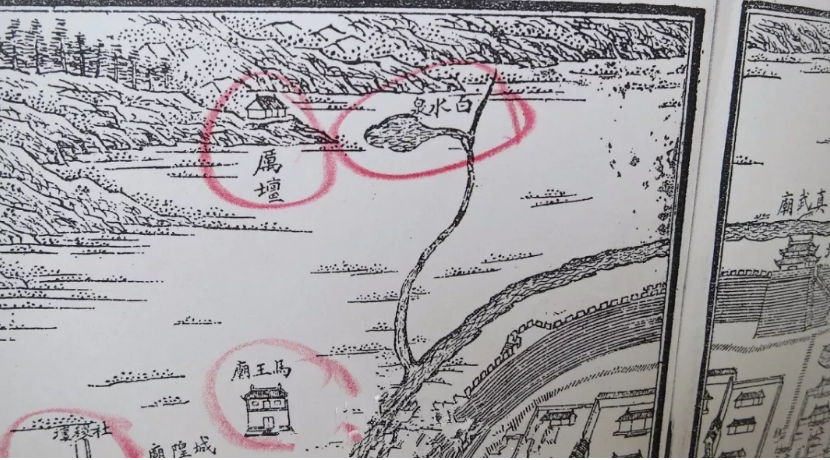

清明節(jié)也有官府的事——祭厲壇

明清時期山西的各郡邑厲壇,大多位于府州縣城的北門外

清明節(jié)里的掃墓上墳,是民間的祭祖活動。但清明這天,官府也要對客死他鄉(xiāng)的無名氏或者沒有后代的亡人,進行統(tǒng)一祭祀、供享。地點就在厲壇。設在府州的叫郡厲壇,設在縣的叫邑厲壇。厲壇祭祀制是國家的統(tǒng)一制度,是奉皇帝的圣旨、禮部的公文舉行的,所以在山西的省府州縣志中的“壇廟”“祀典”等內(nèi)容中都有記載。儀式大同小異,但都極為隆重。府州縣官親自主祭,一跪三叩首,并迎奉城隍神位到場監(jiān)祭。祭品祭物與祭社稷壇相同。順治《渾源州志》、雍正《朔平府志》、光緒《補修徐溝縣志》、光緒《天鎮(zhèn)縣志》、光緒《長子縣志》等志書,對祭禮、祭物作了詳細記錄,有的還原文照錄了《告城隍文》。

清明節(jié)這天,女人們過得比較糾結。既要負責哭,還要和兒童一起負責嗨。先說哭。在山西舊志中,從晉北的乾隆《大同府志》、道光《大同縣志》,到晉中的光緒《平遙縣志》,再到晉南的民國《翼城縣志》,都有“男祭不必哭,女祭哭者極多”“婦女夜哭于門外”的記載。

再說嗨。清明節(jié)的兩個娛樂項目——蕩秋千、放紙鳶(風箏),是婦女兒童的專屬定制。這在山西舊志中俯拾即是。康熙《臨晉縣志》載:“樹秋千架,婦女競相推引,嬉笑為樂。”光緒《榆社縣志》載:“婦女置秋千相戲,兒童放紙鳶,謂之‘風箏’。”光緒《平定直隸州志》載:“婦女作秋千戲,剪繒成花片,串紅花子為飾。”民國《浮山縣志》載:“是日,婦女……架秋千為戲,小兒放紙鳶。”光緒《榮河縣志》載:“婦女作秋千之戲。”民國《安澤縣志》載:“是日,婦女兒童作秋千之戲。”澤州太守朱鹿田甚至賦詩:“擺街女踏秋千鐙,上冢人簪楊柳符。”(雍正《澤州府志》)

清明節(jié)的忌諱

有的地方忌焚紙錢。雍正《沁源縣志》載:“清明節(jié),拜掃墓,掛紙錢于冢上不焚,禁火故也。前后禁火三日,禁甚嚴。俗傳介之推焚身忌辰,不則有雹災。”乾隆《崞縣志》載:“清明,祭掃先塋,墓上添土,或掛紙錢于其上,遵禁火也。”

有的地方忌針線。清明節(jié)期間婦女停止針線活的風俗,在唐代就已經(jīng)盛行。張籍《吳楚歌詞》曰:“庭前春鳥啄林鳴,紅夾羅襦縫未成。今朝社日停針線,起向朱櫻樹下行。”同樣的記載,也見于山西晉南、晉東南地區(qū)的舊志。康熙《解州志》載:“清明……停女紅,即有作者,曰能令目盲。”康熙《臨晉縣志》載:“是日,婦女不作生活,曰‘青盲日’。”光緒《翼城縣志》、民國《浮山縣志》載:“是日,婦女不理針黹。”這天,婦女不動針線,動了就會目盲,對此連修志者都不信,直陳為“偷閑者之偽說也”。

樂俑

有的地方忌上墳。見于舊志的清明節(jié)忌上墳有兩種情況:一種是清明當天不去墳地。道光《趙城縣志》載:“清明不拜墓,俗言樂戶以是日祀祖先,故避之。”趙城,今屬洪洞縣。樂戶是中國歷史上以音樂歌舞專業(yè)活動為業(yè)的賤民,樂戶制度從北魏一直延續(xù)至清代。趙城的百姓不在清明節(jié)上墳,不知是怕沾上樂戶的晦氣,還是怕被誤認為樂戶。另一種忌上墳是女子不去墳地。光緒《平遙縣志》載:清明日,婦女不去墳地,而是“戴紅花子結,夜哭于門外”。

民國《襄陵縣志》載:清明日,“男女結伴詣龍斗峪華神廟焚香,至則獻一雄雞,以針刺雞冠滴血以祀之,亦薦毛血之義也。俗稱‘千雞會’。”襄陵,今屬襄汾縣。在襄汾縣的姑射山中的黃崖村等村莊,至今保持著清明節(jié)到山上或者村里的華佗廟祭祀華陀的習俗。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|