防水是古建筑保護利用和營造的重中之重,古人雖然沒有高超的化學理論,但憑借多年的經驗,也總結出了豐富而實用的防水技術,從地面、屋面和墻體三個方面為大家解讀古建筑的防水技術及其現代應用。

地面防水

地面防水,一是防止地下水侵蝕柱礎和地基,一是防止地面流水停滯不動腐蝕地基。針對地下水,古建筑以預防和封堵為主,針對地面流水,古建筑以排灌疏導為主。

臺基

1、碎石、夯土交替處理,打樁法加固地基。類似于現代的條形基礎。

2、房屋建造步驟:開槽→定磉→柱頂石(柱礎,凸出地面的露明部分為鼓鏡)→柱櫍(毛細防水,隔潮)→立柱→扇架→上梁。

柱子組成:

1)柱礎:柱頂石,凸出地面的露明部分為鼓鏡

2)柱櫍(礩):紋理水平,防水作用,放于柱礎之上;之前是木質,后多為石質。

3)柱子:在柱櫍之上;

4)地栿:貼服在地面上,起拉接作用。

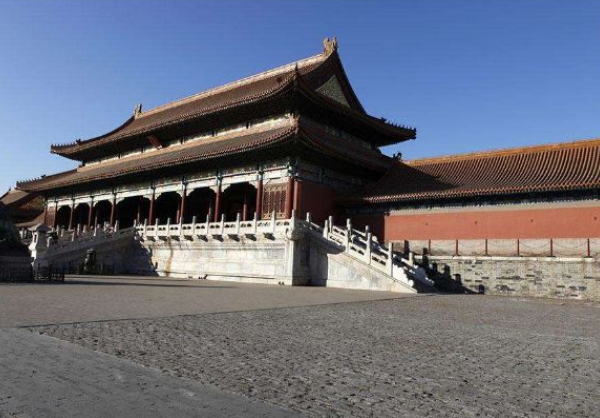

古建筑的地面全部用磚石鋪地,但甬路、海墁和散水之間會有一定的坡度,一般為3毫米。在紫禁城太和殿這樣龐大的建筑群中,每層臺基的地面都有3%~5%的坡度,使得上層臺基的水直排向下層臺基。每層臺基的邊界都有欄板。欄板底部正中有直徑為0.1米的近似半圓形泄水口,而望柱底部則伸出類似于龍頭的石質構件,在雨水天氣時能達到“千龍吐水”的效果。

另外,在很多高臺建筑和山門等處,為了方面排水和車馬的運輸,常常將臺基做成搓衣板一樣的鋸齒狀,這樣的臺基叫“礓碴”。鋸齒高出坡面約1厘米,各鋸齒間距約為12厘米(即條磚的厚度)。礓嚓排水方法為臺基上雨水順著鋸齒形坡道直接滿鋪向下排向地面,在大雨時期亦可形成壯觀效果。

一般傳統建筑不管下多大的雨,地面都不會積水,奧秘,就藏在地上鋪設的青磚之中。地面鋪設的青磚,看起來并無特別之處,其實,除了供人行走的甬路以外,大部分地方鋪設的方磚是上大下小的倒梯形,這種對磚的做法在古建筑上叫“砍磨”。

在古建筑的修繕中,除了淌白磚以外,磚的肋都要砍磨。一般來說城磚的包灰不大于5-7毫米,停泥磚不大于3-5毫米,轉頭肋寬度不小于0.5厘米。地面用磚的包灰比墻身用包灰略小,一般在1-2毫米左右,城磚在2-3毫米左右。方磚的兩個大面中,一個比較光滑,叫“水面”,另一面比較粗糙,叫“旱面”,墁地時水面應該朝上放置。

鋪墁金磚地面的底層灰與普通方磚地面不同,普通方磚地面的磚下面用泥,金磚地面用純白灰或干砂,其厚度與金磚厚度相同,且硬度適中。若用干砂作為金磚底部的墊層時,先把砂子鋪在磚下并用尺板將其刮平。若用純白灰作為底層灰時,須用瓦刀將底層灰打成若干小坑,以利于磚與底層灰的粘接,然后將磚平放在灰層上按壓平整。

在古建筑的修繕中,在“樣趟”“揭趟”之后,為了防水還需要“澆漿”。澆漿即在砂子(或底層灰)上澆注月白灰漿。金磚墁地的具體澆漿做法為:在砂子層的四個角位置,各用鐵勺挖出一勺砂子,使之成為四個坑,然后用月白麻刀灰(青灰漿與白灰漿按3∶7,再摻入碎麻)將四個坑填平,這種做法俗稱“打揪子”。澆漿后,即可進行下一步的上縫工作。灰漿材料中的白灰即生石灰,其加水后具有較好的粘接力,但水分蒸發時會體積收縮并產生裂縫,而麻刀(碎麻)則可避免或減小灰漿的開裂。

“上縫”即擬鋪墁的磚與已鋪墁的磚側面擠緊過程。首先利用“木劍”在磚的里口磚棱位置掛油灰。油灰是體積比白灰∶面粉∶煙子∶桐油=1∶2∶(0.5~1)∶(2~3)的混合物。煙子又名鍋底灰,是稻草麥秸桿燃燒后附在鍋底的黑色粉末,主要起調色作用。為便于磚之間的側面黏結,需要提前在磚的兩肋位置澆水淋濕,條件允許時,可沾礬水涂刷。所謂礬水,即黑礬(硫酸亞鐵)與水的混合物。掛完油灰的磚重新鋪墁在墊層上,并用墩錘的木柄連續撬動磚,使之與其余磚接縫對齊。

墻體防水

由于雨水滲入墻體地面會引起地面下沉,并增加墻芯土的側壓力,導致墻體開裂,對城墻的穩定性形成不利影響。所以,古建筑的城墻由內墻、外墻及墻芯土體組成,土體之上為地磚面層。我國古代城墻的排水主要通過墻上的排水槽來實現,主要通過石質(豆渣石)水槽進行,在紫禁城,內墻每隔10米左右安裝一個石質水槽,水槽寬約0.45米,凸出墻體約0.6米,為避免雨水順著水槽底部邊界回流到墻體側面,石槽下方安裝有鐵皮,鐵皮從石槽端部向外伸出0.15米左右,并利于雨水向前、向遠方排出。同時,對于城墻地面而言,外墻側的高度比內墻側高0.03米左右,以利于雨水排向水槽。

同時,古建筑的墻體斷面構造做法為:兩側為整磚砌筑,中間則為碎磚、碎石填充,古建工程稱“填餡”做法。這種斷面構造很符合墻體的建筑功能,施工中的磚石廢料用于墻體中部,不僅具有綠色環保、節約施工材料的優點,而且有利于阻隔熱量傳遞。

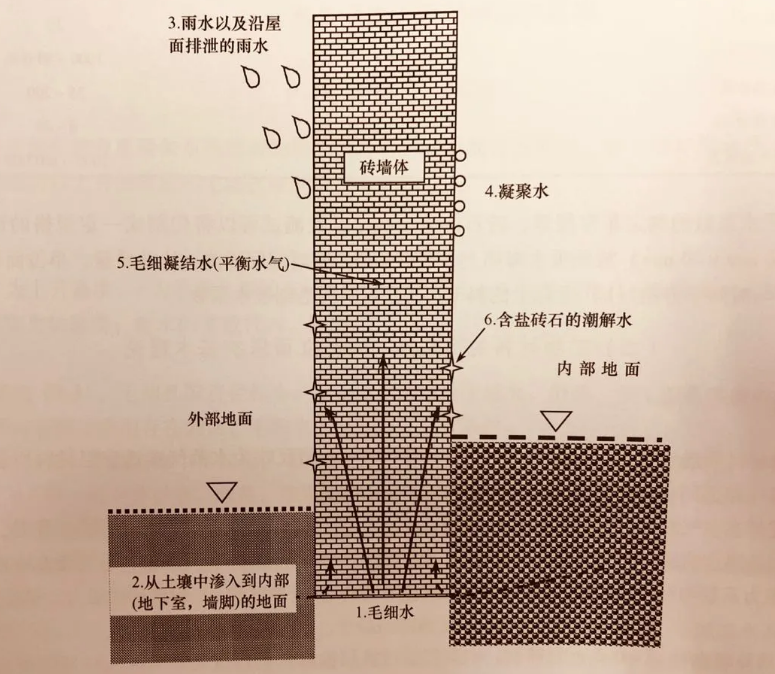

同時,和磚石墻體有關的水是多樣的,除雨水外,還有毛細水、凝結水、毛細凝結水等。水沿表面流動,沿著裂縫進入墻體內,會產生很多危害,加速建筑的風化。經過修繕的歷史建筑外立面,其毛細水吸水系數需小于0.5kg每平方米半小時。

磚表面的滲透劑除了傳統的桐油之外,在搶救和修繕中還經常用到硅酸乙酯這樣的磚石增強劑,既能保留原材料的物理和化學性質,還能增強磚石的強度。但是,硅酸乙酯類增強劑不適用于潮濕含鹽量高的磚石、非常潮濕的土壤和石灰石等碳酸巖環境中。

古建筑的防水,一般采用注射的方式,孔眼選擇在磚縫之間,注射的材料一般為有機硅涂料。根據大雁塔和一些古塔的修復經驗,預先用硅酸乙酯增強立面,在進行憎水處理,憎水效果可以保證10年以上。

但是,硅酸乙酯類增強劑不適用于潮濕含鹽量高的磚石、非常潮濕的土壤和石灰石等碳酸巖環境中。在碳酸鹽環境中,有機硅的親和力也較差,所以,古建筑的修繕應采用低堿的磚石材料。

頂面防水

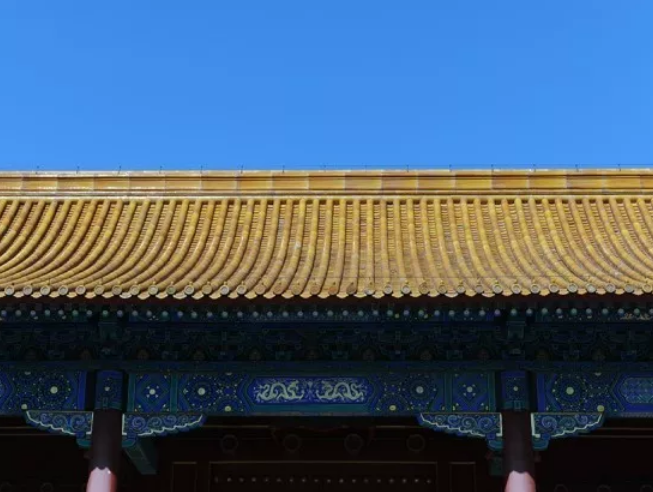

屋脊與屋頂相交的位置稱為“正當溝”,為防止該位置滲水,古代工匠采用立瓦封住正當溝,并用“壓當條”蓋住正當溝的頂部,“壓當條”往前伸出一定尺寸,猶如一個小出檐。

瓦頂的最下端即屋檐上的第一塊瓦,板瓦前伸做成三角尖狀,稱為“滴子”,其主要目的是讓瓦壟的雨水匯集成一條直線下落;筒瓦端部做成大圓餅狀,稱為“貓頭”,其主要目的是充分扣壓在滴子端部,防止雨水滲入屋檐內。

傳統建筑的木望板之上、瓦面之下,會分層鋪墁各種泥背,木基層之上的做法通常為5cm左右厚的護板灰(生石灰、水、麻絲按比例混合而成)、10cm左右厚的麻刀泥(生石灰、黃土、麻絲按比例混合而成)、10cm左右厚的月白灰(生石灰、水、少量青漿混合而成)、5cm左右的青灰(青漿、生石灰、水按比例混合而成),之后才是5cm左右厚的鋪瓦泥及瓦面,總厚度可達30~40cm。

同時,《周禮·考工記》就記載了“上尊而宇卑,則吐水疾而霤遠”的技巧,即坡頂到坡底由陡峭變緩和的一種曲面形式,這使得雨水降落到屋頂后,能夠迅速往下排,且到坡底位置時,又能夠向前方沖出。不同時代的舉折也有不同的風格。

唐代:舉折很平緩

宋:舉折,從上往下,落架,坡度上大下小(1/10——1/20——1/40——...)

清:舉架,從下往上,飛檐三五舉,檐步五舉,脊部九舉(除五檁)

中國傳統建筑的屋頂,多用大坡度的設計,靠近屋脊的坡度超過60°,而靠近房檐的坡度小于30°,利用慣性使流下的雨水沖出屋檐外。

值得一提的是,大雨來臨時,雨水匯集起來,從屋頂流下,像一條條串珠,組合成一幕雨簾,這是中國古建在下雨天獨有的景觀。

說排水系統。在古人排水的概念中,基本就兩個,一是“水往低處流”二是,水,在疏不在堵。而水往低處流。這個概念發揮到了極致,即便地勢平坦也要制造條件,使水流自己往低處流。

從傳統建筑屋頂的曲線,到利用地勢排出積水,處處顯示著古人在建筑設計上對自然的尊重。我們在嘆服古人營造技藝的同時,不得不虛心學習前人對自然的尊重,系統學習文物保護技術。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|