遼代是一個大興建塔的時期,涿州所屬的幽云地區,是遼國境內的漢族聚居區,這一地區與北宋文化生活交流頻繁,佛塔的形制自然也和遼國傳統地區不同。當時宋國的北部重鎮是定州,而契丹國的南部重鎮就是涿州。

涿州雙塔,是涿州古城的標志性建筑,位于涿州城內東北隅,現屬雙塔辦事處天橋街轄區。兩塔南北對峙,南塔稱“智度寺塔”,北塔稱“云居寺塔”,雙塔因寺得名。但兩座寺院不知毀于何時,各僅存佛塔一座,合稱“涿州雙塔”。

雙塔均為八角形磚仿木構樓閣式舍利塔,彼此相距300米。南塔五級,通高44米,始建于遼太平十一年(1031年)。北塔六級,通高56米,始建于遼大安八年(1092)。雙塔時代特征明顯,頗具遼代建筑風格,在國內有一定影響。涿州的雙塔也能登塔瞭望,有“料敵”功能。

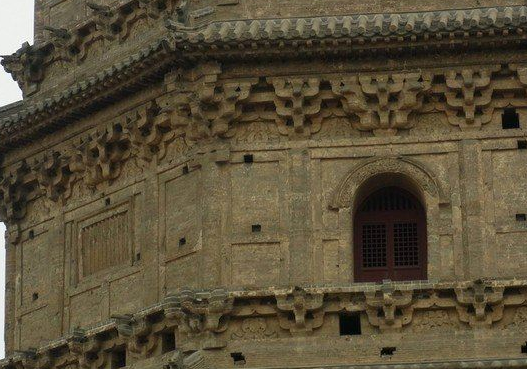

智度寺塔為須彌式塔座,塔座上有樂伎、瑞獸等磚雕。五層塔身的外部形制相同,東、南、西、北四面均以八角形間柱分隔為三間,當心間開有券門;東南、東北、西南、西北四面,也以間柱分隔為三間,當心間做破棱盲窗。各角懸鐵鈴,塔剎為白色圓球狀。

塔內中空,一層和五層設塔心室,一層塔心為穹窿頂,穹窿頂藻井的遼代團龍紋彩繪完好。二層至四層設單環外壁,踏垛穿塔心而上,每層除四面的券門外,還設多處通風采光口和登塔階梯有小窄梯相連。

云居寺塔的外部形制和智度寺塔基本一致,只是南塔略顯粗壯雄偉,北塔偏瘦高而更秀美勻稱。北塔的塔剎也瘦長一些,稱蕉葉寶瓶剎。塔內的結構和南塔不同,為雙環壁加中心柱式結構,即塔內仍設一道正八邊形墻壁,其內再設中心塔柱,塔柱與內環墻壁間形成夾層回廊,樓梯在內回廊內穿折而上。第五、六層因塔內面積小而未施中心柱。塔內也有多處通風采光口通向塔外,但因有中心柱存在,塔內狹窄晦暗很多。登到第五、六層可以俯瞰涿州古城全景。

涿州雙塔是中國現存遼塔中保存較少的樓閣式磚塔,完全模仿木構樓閣,做工精細,內部結構為套筒式,塔內各層均設八角形回廊。2001年06月25日,涿州雙塔作為遼代古建筑,被國務院批準列入第五批全國重點文物保護名單。

據史料記載,雙塔在遼、金、明、清均有不同程度的修葺。民國十六年晉奉大戰時,南塔遭炮擊造成東側墻體部分殘缺。1976年唐山大地震時,塔頂坍塌,塔體開裂,又經多年雨水沖刷破損加劇;北塔也因年久失修損毀嚴重。

后又經歷了槍林彈雨,1927年涿州之戰時,晉軍傅作義與占據涿州的奉軍王之佑部激戰兩天一夜,奪取涿州城。隨后,奉軍首領張學良親帥大軍將涿州城團團圍住,炮擊古城。當奉軍偵查到傅作義在南塔指揮作時,即用加農炮轟擊南塔。

一發炮彈擊毀南塔塔頂東南角,一發炮彈擊中南塔后未響,還有一發在加農炮膛內爆炸。奉軍以為雙塔有佛祖護佑,便停止了炮擊。傅作義頑守涿州城三個月,終因彈盡糧絕,不得不降。當時涿州城內繁華街市化為瓦礫和焦土,死傷軍民1600多人。

2001年由國家文物局、河北省文物局、涿州市人民政府共同出資,對智度寺塔進行修復。2004年下半年主體竣工。同時又開工修復云居寺塔,2006年雙塔主體工程完工。

據說,晴朗的天日,在雙塔頂部總能看到幾縷青煙,是為“雙塔晴煙”,乃“涿州八景”之一。2010年11月6日,具有千年歷史的涿州智度寺塔、云居寺塔修復竣工,史上著名的“雙塔晴煙”美景再現人間。

雙塔積淀了涿州近千年的文明,展示了自身悠久的文化傳承和絢麗多姿的人文風貌。其中云居寺塔一反佛塔用奇數慣例而采用偶數,使得國內佛學界、文物界、建筑學專家一直未解其中玄機,更體現了雙塔的歷史價值、藝術價值和科學價值。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|