巍山古城,地處云南西部哀牢山麓,紅河源頭的巍山,是中國歷史文化名城。在唐初就有村舍了,元代由大理段氏總管開始建筑土城,到明朝才正式建城,至今整座縣城依然較為完整的保持了600多年前建城時候的棋盤格局,是中國保存較完好的明清古建筑群之一。

巍山古城是南詔國的發(fā)祥地,南詔始祖細努邏曾在此耕牧。這里也是云南推行土司制度時間最長的地區(qū)之一,土司制度是元、明、清王朝在少數民族地區(qū)設立的地方政權組織形式和制度。土司又稱土官、土酋,是中國古代一類官職的統(tǒng)稱,用于委任西北、西南地區(qū)的少數民族部族頭目,以夷制夷。

巍山古城內街道以拱城樓為中心,呈標準的井字結構建設,共有25條街道,18條巷,全長14公里。25條街分別為東街、西街、南街、北街、四方街、日昇街、月華街、文明街、上水壩街、下水壩街、后所街、關圣街、雷祖殿街、學旁街、土鍋街、大水溝街、報國街、鹽店街、南外街、東外街、東新街、西新街、華興南路、蒙化南路(原巍城西路)、瓜浦街;14條巷分別為:竹壁巷、人文巷、姚家巷、群力巷、丁家巷、火巷、油巷、文華巷、上倉巷、冷泉巷、水巷、崇化巷、祁衙巷、孫家巷。在明清古城周邊的:瓜浦街、水巷因兩側有古民居或古跡,故列入古城街巷;文獻街、南熏街等,始建于改革開放之后,故不列入。

城內房屋基本保持了中式結構,南、北主軸線兩側的房屋則完整的保存了明、清時代的建筑式樣和風格。古城內的民居多數是院落式的,保持了大理白族的“三坊一照壁”,“四合五天井”土木結構的特色,北門外的二條街道是主要居住區(qū),臨街為鋪面及大門,寬度一般為6-7米,后面為住宅。大部分房子坐北朝南,房子朝向為南偏西15度左右,屬結合當地的最佳采光方式,以彌補“四合五天井”光線不好的一面。

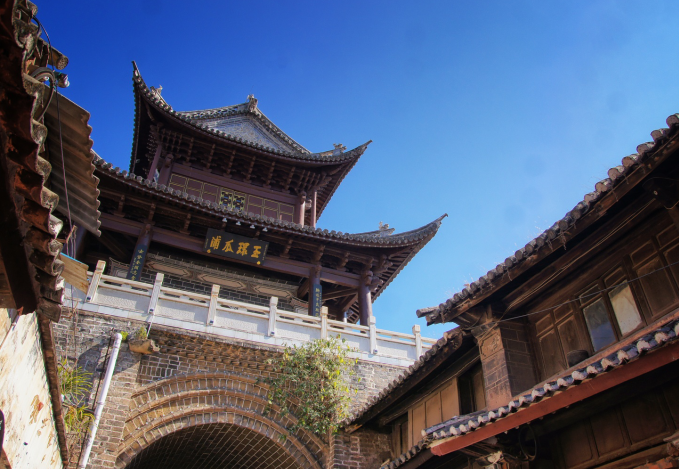

巍山北城樓名拱辰樓,建于明洪武年間。在高大的城墻上,有五間重檐歇頂式的古老建筑。城樓南面掛“魁雄六詔”,北面掛“萬里瞻天”橫匾。氣勢雄威。古樓高23.5米,下舌城墻高8.3米。樓架由28棵大柱支撐,由東、西兩道小門登級而上。登上樓頂,舉目四望,東西南北四條街道向四方延伸,屋舍儼然。整個巍山壩子全收眼底,十分壯觀。

巍然屹立的拱辰樓和星拱樓,成為古城的標志性建筑。大理巍山文物古跡薈萃,風景名勝眾多,有巍寶山、巍山古城、玄龍寺、圓覺寺、山龍山于圖城、云隱寺、陳異叔石棺、慧明寺、東山蒙化靈泉、鳥道雄關、五印山等等。城內還保存著文廟、關帝廟、財神廟、文華書院、太陽宮、冷泉庵等明清建筑。這些工藝精湛、結構嚴謹、雕梁畫棟的古建筑,再現了昔日巍山古城的繁華和高超的建筑藝術。一些專家學者考察巍山古城后贊嘆不已,認為“巍山古城風貌如此完整,在云南乃至全國均屬少見”。

巍寶山是集自然風光、南詔根源文化和道教文化為一體的名山。在全國14座道教名山中,巍寶山的道觀殿宇最多、最宏偉、建筑風格最具地方民族特色。其中的長壽洞八卦建筑風格、大殿門上的八仙過海鏤空浮雕、大殿頂部的八對藻井鏤空龍圖,在全國道教名山中絕無僅有。巍寶山上依山就勢建有22座清代道觀,規(guī)模宏大,建筑工藝精湛。山上、殿宇中保留著“松下踏歌”壁畫等大批有價值的碑文、石刻、壁畫、楹聯(lián)、匾額、雕刻等。

巍山的民族風情獨具特色,彝族打歌,民間的“洞經音樂”,巍山的扎染,巍山的蜜餞、果脯,名特小吃“粑肉餌絲”。這座有著六百多年歷史的古城,安然地靜謐在無量山和哀牢山腹地的一隅,一個古老的城池,讓小城百姓的煙火生活,顯出別樣古樸的詩意。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|