天水古城,地處陜、甘、川三省交界處,是甘肅省的東大門,它北邊是黃土高原,南邊則靠著秦嶺山脈,渭河穿城而過,氣候四季分明,有著“隴上小江南”的美譽。

古城始建于先秦,明代時,逐漸演變出東關、大城、中城、西關、伏羲城五座城池,形成“五城連珠”的格局。

到現在,我們能看到的只剩伏羲城和西關兩座城池,它們見證著天水璀璨的文化和輝煌的歷史。

羲皇故里

古城的中心有一座伏羲廟,建于明成化年間,廟的格局是按皇家宮殿格局所修,中軸對稱,坐北朝南,占地面積足足有三萬平方米,是中國目前規模最大的祭祀伏羲建筑群。它既是這座城的地理中心,也是古城人的心之所向。

歷代皇帝對伏羲十分敬仰,把伏羲當作人類文明的化身,認為沒有伏羲就沒有后來人類文明進步之神速,祭祀伏羲,是希望人民都能像伏羲一樣有智慧。

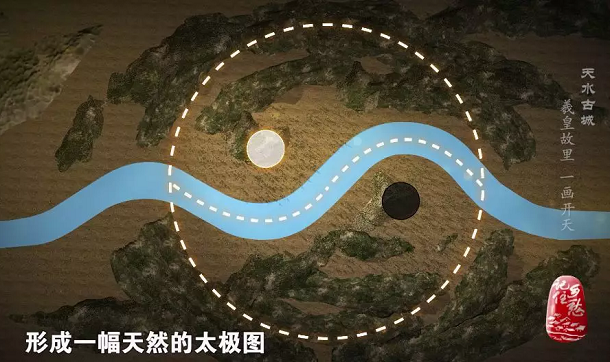

古城西北面的卦臺山,相傳是當年伏羲創畫陰陽八卦的地方。傳說,伏羲是一部族首領,其部族就生活在卦臺山附近。當時的人們對風雨雷電等自然現象一無所知,因無法掌握自然規律,常常食不果腹。伏羲對此十分憂慮,一心想要找到解決辦法,改善人們生活。為此,伏羲經常跑到卦臺山上,仰觀日月星辰,俯察地形方位,觀察大自然的運行規律,日復一日,年復一年。

功夫不負有心人,終于有一天,他在觀察地勢時,發現卦臺山周圍的山水走勢中蘊藏玄機,互相依偎的山與水,一剛一柔,一動一靜。由此他悟出,自然界的事物都是相互對立又相互依存的,就像白天和黑夜交替更迭。他便把這兩種現象取名為“陰陽”。根據從自然界中得到的啟示,伏羲創立出八卦圖,引導人們認識自然規律,利用自然。

其后,以陰陽八卦為基礎,伏羲又草創了文字,建立婚嫁制度,發明漁獵工具,教民馴養野獸,讓人類從此擺脫了愚昧,走向文明。后來,伏羲帶領部落一路游歷,陰陽八卦的智慧由此傳播開來,成為中華文化的本源,天水古城也有了“羲皇故里”的美名。

飛將軍故鄉

天水不僅是孕育人類文明始祖的地方,也走出了一位勇武的將軍。

西漢時期,地處邊陲的天水一帶經常遭受匈奴侵擾,百姓因此顛沛流離。出生于天水的李廣,目睹百姓疾苦,從小便立下保家衛國的志向,同時也積極付諸于行動。他常常練習視力和射術,多年不輟。這給他在以后與匈奴的戰斗中打下堅實的基礎。

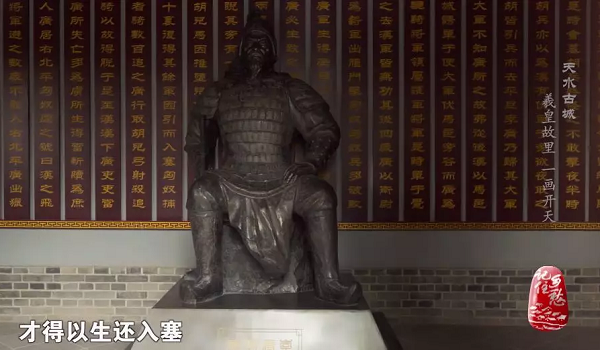

公元前129年,李廣西出雁門抗擊匈奴時,受傷被俘,被綁在匈奴兩馬之間的擔架上。性命垂危之際,李廣詐死,等待時機。就在匈奴上前察看的一剎,他騰身跳起,飛身上馬,張弓搭箭,將敵兵全部射殺,最終得以生還入塞。這次精彩的逃脫,讓匈奴畏服,李廣也因此得了“飛將軍”的稱號。

“但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山”,李廣的驍勇善戰,不僅穩固了漢室江山,還打通了中原通往西域的屏障,為張騫開辟絲綢之路掃清了障礙,他的家鄉天水也得益于此,成為絲綢之路南線最繁忙的商貿通道。

前秦王興儒地

天水不僅誕生了勇武機智的將軍,還有寬容仁厚的君主。這位君主便是前秦王苻堅,他讓儒學在天水得到了廣泛的推廣。

前秦時期,天水一帶各民族雜居,紛爭不斷,人們崇尚武力,民族仇殺此起彼伏,就連孩童也沾染上了戾氣,一言不合就開打。苻堅8歲那年,曾見過一場激烈的紛爭,正欲上前拉架之際,一位老儒生上前來,三言兩語就讓孩子們平息下來。這件事情,讓苻堅意識到武力并不是解決問題的唯一途徑,于是他拜老儒生為師,潛心研讀儒家文化,立下了經世濟民、統一天下的大志。

在他即位之后,以儒家思想為治國根本,制定了禮治建設,無論是少數民族,還是漢族寒門士人,都能得到重用,原本戰亂頻發的前秦,很快就出現了勸業競學、養廉知恥的風氣。儒學的興盛讓天水這座西北武城,有了文人的細膩。從隋代到明清,走出了150多名文武進士,無數既能執筆、也能從戎的古城人,從家鄉出發,在中國歷史上寫下了濃墨重彩的一筆。

孕育了伏羲的天水古城,誕生了中華民族的初始文明,走出了智勇雙全的將軍,還出現了仁愛寬厚的君王。如今的古城,文廟、書院依然靜靜矗立,在歲月的沉淀中,這座古城以自己的方式兼容并蓄地前進著。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|