如今去臺北地區(qū)旅游的大陸游客,臺北故宮博物院基本上是必去之處,因為那里收藏了當年國民黨從大陸運走的珍貴文物。其種類繁多、年代久遠,令人嘆為觀止。

在日軍一步步加快其侵華步伐之時,有識之士就開始擔憂六朝古都北平的文物安全。自1924年溥儀被趕出紫禁城,1925年故宮博物院成立以來,故宮所蘊含著的文化、歷史、藝術(shù)等多重價值日益煥發(fā),為民國學者們施展才華、深入研究提供了廣闊無比的平臺。但隨著“九一八”事變,時局動蕩,這一短暫的黃金時代終為曠日持久的國難所中斷。隨之而來的,故宮文物的命運牽動國人的心魂,在文物的遷移歷程中,當時的學者們意見不一,互有爭論。蔡元培、陳寅恪、馬衡等人的貢獻與意見,可圈可點,值得國人銘記。而在將故宮文物南遷之前,還挑選一部分遠赴英國倫敦舉辦展覽,并影印四庫全書作為“國禮”贈送蘇聯(lián)。這些重大歷史事件,又將故宮在國際文化交流中的重要地位突顯,甚至還賦予其文化外交的重要使命。

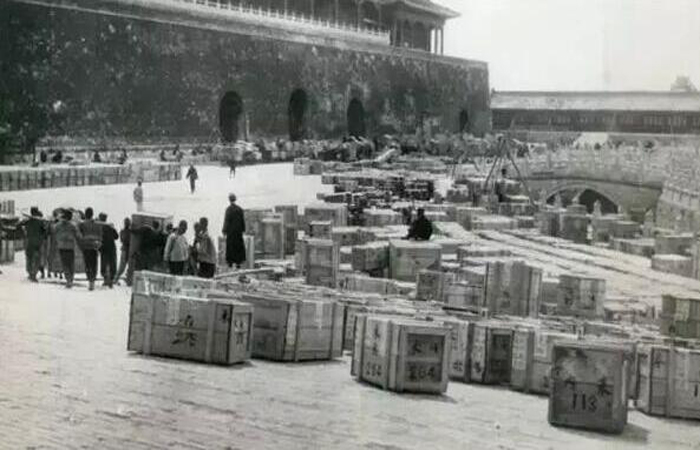

1933年2月至5月,故宮、北平古物陳列所、頤和園和國子監(jiān)的19557箱文物(其中故宮1.3萬余箱)從北平運抵上海。1936年底,南京朝天宮庫房建成后,文物被運抵南京。1937年淞滬會戰(zhàn)爆發(fā),這批南遷文物加上國立中央博物院籌備處(今南京博物院前身)等單位的文物,分三路在日軍炮火下緊急西遷,被運抵四川,直至抗戰(zhàn)勝利后被運回南京。南遷文物中,有相當一部分是歷代的宮廷收藏,堪稱國寶,其中就包括鼎鼎大名的毛公鼎、翠玉白菜、玉石東坡肉和著名的《快雪時晴帖》等。在15年的時間里,南遷文物行程上萬里,穿越大半個中國,然而上百萬件文物中沒有一件丟失,也幾乎沒有毀壞,堪稱世界文化史上的奇跡。

這批南遷文物中,最終有2972箱被運至臺灣,保存于臺北故宮博物院。留在南京的文物,在1951年后陸續(xù)運回故宮博物院1萬余箱,剩余2221箱留于南京,劃歸南京博物院所有。

臺北故宮收藏的漢朝玉角形杯

臺北故宮收藏的戰(zhàn)國玉螭紋觿

本期品讀講述的,就是在那個動蕩年代里,民國的一些著名學者在文物南遷中的爭論。

1故宮內(nèi)部對南遷有爭議

即使在故宮內(nèi)部,也對是否應(yīng)當把文物南遷有爭議,比如同為故宮博物院第一屆理事會理事的吳稚暉和蔡元培,吳稚暉就反對蔡元培的文物南遷之議。吳稚暉又稱吳敬恒,是中國近代資產(chǎn)階級思想家、教育家、書法家。1933年2月16日,北平《世界日報》第五版刊載了一封吳敬恒致蔡元培的公開信。編輯給這封公開信加了一個醒目的標題“吳敬恒妙論,古物是臭東西”,這吳、蔡二人是要談?wù)撌裁茨兀?/span>

從這封1200余字的公開信來看,吳敬恒對故宮文物南遷是持反對意見的。事實上,“九一八”事變之后,華北局勢危急,故宮文物應(yīng)遷移別處保存的計劃迅即被提出,故宮博物院秘書長李宗侗等堅決主張南遷,以免國寶淪落日寇之手。但由于南遷涉及環(huán)節(jié)眾多,運作不易,且社會各界阻力極大。一來普通民眾對戰(zhàn)局的判斷不一,有相當一部分民眾認為,日寇未必敢于進占北平,或者說不相信中國軍隊無力抵抗;二來當局高層人物如孫科等,也頗重視“民意”,認為此時不保土守民,卻大費周章的去遷移古物,是舍本逐末,會失去民心。因此,當時的反對聲音也相當大。

在信中,吳敬恒說:說起故物,弟都當他是虞舜進瞽叟的缽頭,周公撻伯禽的杖,孔夫子設(shè)教書壇的席,雖也跟著人稱故物,骨子里還是對牛操琴。半月前,我從家中到市上去,經(jīng)過馬霍路,在洋車里看報,剛看見政治會議決議,派我為古物保管會委員之一,對面梅白格路口,剛有兩個石人,我便聯(lián)想到吳縣江弢叔的詩調(diào),沖口而出,吟曰:“行向仲翁成一笑,吾身今與爾同看。”(翁仲原來是仲翁,不是我杜撰的,湊韻聊一用)。于是想到我這老而不死,自己已成故物,需人保管,安能保管別的故物?講起故宮故物來,最初只是北平的一班人,如江(瀚)馬(衡)易(培基)諸先生,主張不遷,我說對啦,這種臭東西,遷他做什么呢?現(xiàn)在日本小鬼,沒有情理講的來欺侮我們,我們應(yīng)該抵抗,應(yīng)該死守很久如常山、睢陽一樣,只叫做維持人格。說起打勝仗,恐無把握罷,北平抵抗到三年,全城陷落,故物讓他拿去就是了,可是臨去的時候,對他說,前車之鑒,不要像觀象臺的天文儀器一樣,搶回柏林,再請輪船恭恭敬敬送回來。我們歷史上也有所謂璧則猶是也,而馬齒加長矣……故物已經(jīng)裝箱,也就不必分辯。弟本來根本瞧不起這類的臭東西,然弟又相信我的朋友,個個十分忠實,他們主張搬西安,如何如何安全,我覺得十分有理,又有人主張搬洛陽開封,弟覺得同樣的有理,又有主張遷南京,弟覺得他的理由也充足,又有人說遷上海,弟覺得理由同樣的充足……

2魯迅賦詩諷刺南遷

此外,一些著名學者也明確反對古物南遷,如魯迅、胡適等也就此發(fā)表意見。魯迅曾賦詩一首諷刺,詩云:“闊人已乘文化去,此地空余文化城。文化一去不復返,古城千載冷清清”。胡適也提出,不贊成遷移之舉理由有三:第一,因在國際人士監(jiān)視之下,未必有人敢于破壞文化古物;第二,因故宮古物數(shù)量極巨,遷移并非易事,萬一發(fā)生意外則責任誰負;第三,在南京上海均無適當?shù)胤酱鎯Γ侨f不得已時,絕不應(yīng)輕易遷移……此外,社會上更謠傳有當局變賣古物抵償國債、故宮內(nèi)部已在倒賣古物等駭人聽聞的所謂“內(nèi)幕”,鬧得滿城風雨,人人提古物南遷而色變,群情激憤的反對聲浪一浪高過一浪起來。

在這種情勢之下,故宮博物院內(nèi)部意見也極不統(tǒng)一。比方說后來押運古物南遷的吳瀛,時任古物審查會專門委員,他起初的意見也是不支持南遷的,他在《故宮塵夢錄》(紫禁城出版社,2005年)中回憶道,“我一度與易培基發(fā)生爭執(zhí),我以為應(yīng)該觀望一下,我說:‘古物一出神武門的圈子,問題非常多,責任既重,閑話也多,內(nèi)外的敵人,都等待著!我們最好不做此事!’”

當然,吳敬恒的反對意見,與上述種種還有區(qū)別,這種反對意見在當時顯得極為特別,也極為與眾不同。說直白一點,吳對故宮古物的觀點就是聽之任之,置之不理。他認為,抗戰(zhàn)大局才是關(guān)鍵,打了勝仗自然古物無虞,打了敗仗要那些古物何用。古物之所以是“臭東西”,就在于其無用;而在日寇進逼的危局之下,還要去為這些“臭東西”爭來爭去,更是莫名其妙。

吳敬恒的信中引用了一個當時在國際文博界非常著名的成例,即那個“前車之鑒”——“不要像觀象臺的天文儀器一樣,搶回柏林,再請輪船恭恭敬敬送回來”。這是指一戰(zhàn)后,戰(zhàn)敗國德國所履行的《凡爾賽和約》第131條規(guī)定,即“所有1900年及1901年德國軍隊從中國掠去的天文儀器,在本和約實行后12個月內(nèi)概行歸還中國。所有實行此項歸還之舉,所需費用,包括拆卸包裝、運送北京建設(shè)之費用在內(nèi),亦由德國擔任支付”。

原來,1900年八國聯(lián)軍侵入中國,德軍掠得古觀象臺天體儀、紀限儀、地平經(jīng)儀、璣衡撫辰儀、渾天儀等5件儀器,并運回德國收藏。1919年一戰(zhàn)結(jié)束后,中國在巴黎和會上提出德國應(yīng)歸還曾掠走的天文儀器的要求,并最終將這一要求寫入《凡爾賽和約》條款。1920年6月10日,德國當局將這批儀器在波茨坦拆卸后,裝入日本“南開丸”號輪船,運回中國。輪船于1921年4月7日輾轉(zhuǎn)到達北京,由荷蘭公使歐登克代表德國將儀器交給北京觀象臺。而“九一八”事變后,為避免日寇掠奪,當局又決定將明代制造的渾天儀、簡儀、漏壺、圭表和清代制的小地平經(jīng)緯儀等七件儀器,運往南京紫金山天文臺。吳敬恒之所以舉這樣一個成例,用意相當明顯,即戰(zhàn)爭取得勝利,國家權(quán)益自然得到保障;戰(zhàn)爭尚未分出勝負,搬家逃避毫無意義。言下之意是說,全國民眾不僅應(yīng)有如此大局觀,你蔡元培等主張古物南遷者更應(yīng)有此大局觀,無須為一堆古物殫精竭慮。

3蔡元培力挺文物南遷

應(yīng)該說,當時文化界反對文物南遷的聲浪還是很大的。反對的意見中,一種是把保全文物的希望寄托于國際監(jiān)督或者戰(zhàn)后歸還。自己不掌握國家珍寶的命運,反而交由他國掌握,無疑是幼稚的。另一種是擔心以文物南遷之名行出售文物之實,比如顧喆剛等教授就聯(lián)名致電政府,要求不要遷移文物并拍賣,而要妥善保存。

當然,支持文物南遷的學者也很多。比如黃炎培,他在中山文化教育社的茶話會上提議“取北平文化古物速運滬”。而當時學術(shù)教育界的大腕、時任中研院院長蔡元培也站了出來,公開支持文物南遷。蔡元培談道:“北平故宮古物,及本院所有者,均屬吾國數(shù)千年來之國粹,若不妥善加以保存,后患誠難設(shè)想,故寧未雨綢繆,即使茍有損壞,但以全局被奪與損壞小部相較,孰輕孰重?”概而言之,蔡元培認為日人不可不防,文物不可不遷。

而吳敬恒致蔡元培的公開信,則是吳公開表達與蔡的不同意見。無論吳是出于怎樣一種立場去反對古物南遷,從信中的內(nèi)容來看,古物已然開始南遷。再從這封公開信中所涉及的古物究竟遷移至何處的各方意見來看,這封信也并不是吳自己在古物南遷之前的率先表態(tài),而應(yīng)當是在收到古物南遷途中蔡元培的某種要求或建議之后,才有感而發(fā)的表態(tài)。查閱《蔡元培全集》,可以看一看故宮古物南遷途中,究竟出了什么大事,蔡向吳求助究竟所為何事?

原來,1933年2月10日、11日,蔡元培曾兩次致信吳敬恒,皆因“忽接中央政治會議命令不準過江,并有即運洛陽之說……洛陽既無保險之建筑,尤無充分之軍警,恐不妥當”,并提議“應(yīng)如何設(shè)法補救,使這批古物不向洛陽而向滬,務(wù)請迅速進行”。應(yīng)當說,這是兩位故宮博物院理事之間緊急磋商的公函,吳對此應(yīng)答與否、怎樣應(yīng)答,都不應(yīng)當以公開信的方式發(fā)表出來。但吳偏偏就這樣做了,其態(tài)度顯而易見,一句話,給蔡送上一碗“閉門羹”。吳本來就不支持古物南遷,至于南遷到哪兒,洛陽還是上海,他都毫不關(guān)心。那么,之后的南遷線路如何,蔡究竟如何應(yīng)對?

從目前可以尋獲的文獻資料來看,蔡元培之后再未就故宮古物南遷事宜致信吳敬恒,蔡、吳兩位故宮博物院元老理事的相關(guān)工作交流就此中止。

4爭議聲中文物最終南遷

當年,僅從北平《世界日報》對古物南遷的跟蹤報道來看,自第一批2018箱古物于1933年2月7日出發(fā),2月9日即抵達南京之后,南遷古物終將遷往何處的相關(guān)報道幾乎天天見諸報端,遷去洛陽的動議及計劃,似乎一步一步將成為現(xiàn)實。但一個月后,1933年3月6日的報道,卻給出了截然不同的最終去向:第一批古物中的1054箱運往上海,其余部分存南京行政院內(nèi)。

至于古物為什么沒有遷至洛陽,而仍按原計劃遷往上海、南京等軍政核心地區(qū),則沒有相關(guān)報道予以披露,蔡元培從中做過哪些努力,對古物南遷的策略有過怎樣的堅持與調(diào)整,至今仍不十分清楚。但有一點可以肯定,蔡元培一直全力支持著古物南遷,并且憑借自己在國內(nèi)文教界的號召力與影響力,讓蔣介石、宋子文等當局高層人物對此予以高度關(guān)注,為古物南遷獲得了更多的、來自國家權(quán)力頂層的強力支撐與資源保障。正是在當局高層人物的親自過問之下,古物南遷去向的種種爭論得以遏止,最終都以統(tǒng)一暫貯上海法租界及中央銀行,再分批轉(zhuǎn)運南京而塵埃落定。事實上,故宮及其古物保護的頭緒紛繁,在當時國內(nèi)軍政各種勢力交錯之下,除了要為古物南遷出謀劃策、鋪平道路,蔡還要坐鎮(zhèn)北平,為整個不可遷移的故宮及其遺存文物之保護,而四處奔走、呼吁吶喊。

就在蔡元培等通力協(xié)作之下,1933年5月23日,由故宮運抵上海的第五批古物,安全送達中央銀行暫貯。在這最后一批古物運抵上海之前,北平的故宮及其文物保護工作并未中斷,還有所加強。當年5月9日,蔡還向蔣介石致電呼吁,請其“勿在故宮內(nèi)駐兵”,但同時又要求其為故宮安設(shè)防御工事,“免使代表國粹及偉大建設(shè)被破壞”。

一年之后,1934年4月4日,故宮博物院理事會首次會議在南京召開,一致推選蔡元培為理事長,并決定存滬古物中的部分文獻檔案運至南京保存。5月8日,蔡元培又在南京行政院,組織召開了首次故宮博物院常務(wù)理事會會議。除了審議人事任免、年度預(yù)算等,還特別提到徹底清查整理故宮的家底。而故宮文物保存庫的建設(shè)經(jīng)費,也增撥了二十萬元,即刻可以開工。之后,蔡連任三屆理事長,直到“七七事變”之后,日軍占領(lǐng)北平,蔡才離開北平。就這樣,他南北交馳,在動蕩時局與戰(zhàn)火綿延中,為故宮及其古物的守護全力以赴。

在蔡連任三屆故宮博物院理事長期間,故宮博物院南京分院(中央博物院)正式成立,專為保存古物的庫房也相繼建成,南遷抵滬的故宮古物又分批轉(zhuǎn)運南京。不久,“淞滬會戰(zhàn)”爆發(fā),南遷古物也因之開始了更為崎嶇多舛的大遷徙,全力向更為偏僻、相對安全的西南方向分散保存;分批多路轉(zhuǎn)運至長沙、貴陽、巴縣、宜昌、重慶、樂山、成都等地貯存,直至抗戰(zhàn)勝利,方才再次運回南京。而遺憾的是,這些負載著中華文化精魂的國寶,還在跋山涉水、輾轉(zhuǎn)四方之際,蔡元培已于1940年3月5日在香港病逝,終未能親自見證這些國之瑰寶百轉(zhuǎn)千回的最后結(jié)局。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|