八坊十三巷位于甘肅臨夏回族自治州首府臨夏市。臨夏古稱河州,河州尤以“八坊”最為著名,所以,“八坊”和“河州”同時成為了臨夏的別稱,而八坊十三巷便是河州民族風(fēng)情的古街區(qū)。從唐朝至今,圍繞著八座清真寺形成了八個教坊、十三條街巷,故稱為“八坊十三巷”。它融合了回族磚雕、漢族木刻、藏族彩繪,集民族特色、休閑旅游、綠色生態(tài)、人文科教為一體,呈現(xiàn)出穆斯林的生活畫卷,是河州民族民俗文化名片,民族建筑藝術(shù)“大觀園”。

八坊十三巷是典型的回族聚居區(qū),由大寺坊、祁寺坊、西寺坊、北寺坊、鐵家寺坊、前河沿寺坊、老王寺坊、新王寺坊等八坊,大旮巷、小南巷、壩口巷、北巷、沙尕楞巷、專員巷、大南巷、仁義巷、細巷、擁政路、鐵家寺巷、王寺街等十三巷組成。街巷結(jié)構(gòu)最早形成于清初,具有臨夏傳統(tǒng)建筑的主要特征。各式清真寺融中國古典建筑風(fēng)格和阿拉伯文化特色于一體,莊嚴(yán)肅穆,秀麗壯觀。現(xiàn)存穆斯林居住的院落、清真寺等建筑氣勢宏偉,有裙樓、閣樓、磚雕、木刻等特色工藝。臨夏八坊的古建筑是回族前人在長期的生產(chǎn)生活過程中形成的,是留給我們的寶貴財富和資源,對這一特有的地方優(yōu)勢和有形的物質(zhì)文化遺產(chǎn)進行保護,承前繼后,揚長避短,不但可以挖掘其價值和潛力還能更好地弘揚特色文化。

八坊民居多以四面合圍、對稱封閉式的小型四合院為特征。這種四合院有大有小,依據(jù)主人家的經(jīng)濟實力而定,而且大都講究中國傳統(tǒng)的建房方位--坐北朝南,修有三間堂屋(上房、正房),兩側(cè)各修有耳房,院子的東西兩側(cè)分別建有廂房三間,實際上是一明兩暗,中為陽,兩旁為陰,也有修南房的。在房屋建筑中講究對稱、均衡格局。一般百姓居民多居住小獨院,有四合、三合、二合式的,只有少數(shù)富裕人家還建有偏院、車馬院或一進數(shù)院式的,猶如一幅幅徐徐展開的山水畫,在人們眼中漸次展開。

置身八坊十三巷,只見一座座清真寺教坊,融中國古典建筑風(fēng)格和阿拉伯文化特色于一體,歷史悠久,莊嚴(yán)肅穆,氣勢宏偉,秀麗壯觀。

只見一家家民居院落典藏古韻,風(fēng)情濃釅,韻味盎然,裙樓、閣樓、磚雕、木刻隨處可見,精致而大氣,簡約而華麗。

街頭巷尾、院落門前,戴著小白帽子和圍著五顏六色沙麗(蓋頭)的男女回族同胞,滿滿的伊斯蘭風(fēng)情,猶如一幅幅徐徐展開的民族風(fēng)情畫,在人們眼中漸次展開,置身其中,細細欣賞,方能領(lǐng)略其中風(fēng)情韻致。

在八坊十三巷內(nèi),巧妙分布著臨夏州州級以上非遺文化項目119項,將地域民族民俗民風(fēng)息息相連密切想通的歷史文化,躍出文獻資料、移出博物館,接地氣般地融入自然而然的生活中,以歷史悠久、源遠流長的原生態(tài)傳統(tǒng)文化,表現(xiàn)的是那么有生命力,傳承的是那么強勁、鮮活,展現(xiàn)著臨夏非遺文化的魅力所在,釋放出臨夏傳統(tǒng)文化的深度、延展、質(zhì)樸。

步入八坊十三巷,仿佛踩在了鋪就的一條新卻依然不失復(fù)古風(fēng)情的青磚路面上,青磚砌起的墻,青磚架起的房,青磚雕刻的畫,青磚組成的院,青磚支起的桌......滿目的青色,青色在這里流露出的是溫和、溫暖和溫馨,凝視這一塊塊的青磚,心中不由升騰起一種歷史特有的厚重感,舉步之間,一步步都給人一股想要溯古的沖動。

大旮巷巷口,一幅長9米寬9米的“八坊十三巷鳥瞰圖”撲面而來,八大教坊盡收眼底,十三條巷子縱橫交叉、東南西北清晰貫通,四通八達。當(dāng)你從側(cè)面觀看整個圖,會發(fā)現(xiàn)整體圖面中間地勢高,由中向四邊輻射而下,立體感很足。

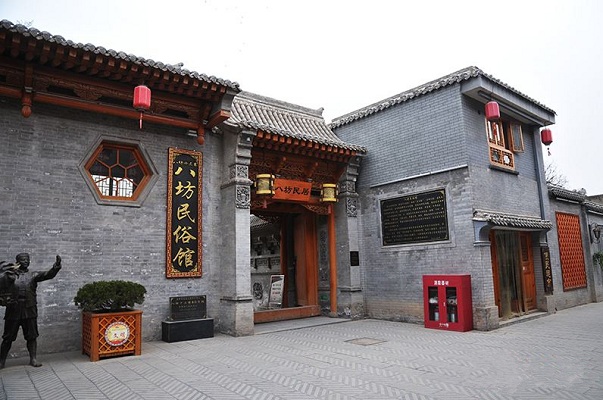

想要了解八坊十三巷的前世今生,人文風(fēng)情,民俗傳統(tǒng)文化,一定要進“八坊民俗館”,古稱“大公館”。大公館位于大旮巷80號,原為馬占鰲之孫、馬安良之子馬廷勷,人稱“三少軍”的私邸。至1928年,大公館形成了占地十分寬闊的三進或四進式四合院。內(nèi)中,正院四座,院中套院,院院相通,亭臺樓閣,曲徑回廊。正院之外,尚有占地寬廣的后院、南院、車院、花園及庫房,與正院相連。后院儲存軍用品,南院為車馬院,整個建筑群四周均有高大圍墻及哨樓,兼具軍事防御功能。建筑仿造北京四合院形制,融入回族磚雕、漢族木雕、藏族彩繪等眾多地方特色建筑文化,代表了臨夏地區(qū)建筑極致水平。

八坊十三巷是臨夏市城市名片,也是河州歷史文化名城、省級文化旅游示范基地、國家級歷史文化街區(qū)、中國伊斯蘭文化最佳旅游目的地的重要支撐。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|