山西省代縣是中國歷史文化名城,歷史悠久,文化燦爛。早在新石器時代就有人類繁衍生息,是古代中國北境著名的邊塞重地和軍事重鎮。代州古城,曾被梁思成譽為“一座計劃的極好的城市”。今天,只能從殘存的城墻和修復的城樓以及散布的古跡來想象她曾經的恢弘了。眾多圍繞邊關爭奪戰的歷史故事可見,邊靖樓的軍事地位和地理位置的重要性。

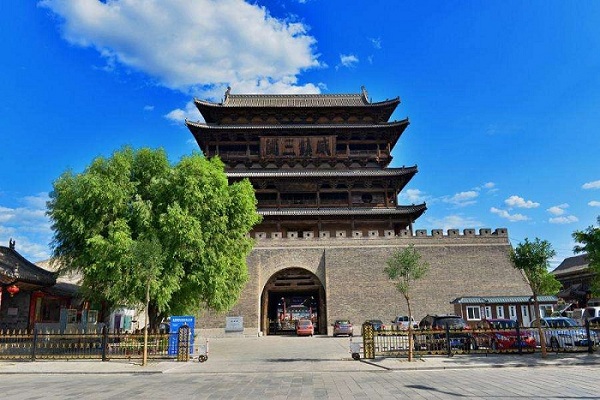

位于代縣城中央,坐北朝南的邊靖樓外觀雄偉、大方、古樸,樓基高聳,梁架精巧,結構嚴密、合理、歷經數百年風雨侵蝕和多次地震沖擊,至今完好無損。歷經五百余年依舊紋絲不動屹立在此。據目前資料顯示是迄今發現的中國最大的木質鼓樓,比山海關靖邊樓高15米,比嘉峪關城樓高17米。被長城專家考定為長城第一樓,與應縣木塔齊名,素有“代州鼓樓應縣塔,正定府的大菩薩”之稱。

據清《代州志》載:明洪武三年(公元1370年),代縣境內的一些舊軍閥策動叛亂,明朝政府便派將士來此地平叛。當他們平定叛亂后,就開始加固城池,修建樓閣,保存至今的邊靖樓就是其中的一座。據記載邊靖樓于明洪武(1374年)七年由吉安候陸亨組織建成的。便于當時指揮作戰、擊鼓聯絡關內,同時也有了望敵情作用的綜合性軍事設施。為了祈愿邊塞安靖而得名,邊靖樓也叫譙樓、鼓樓。

明成化7年(公元1471年)遭遇火焚,后成化十二年(1476年)重建,清康熙、雍正、嘉慶、道光年間均加以修葺。

現存的結構就是明代的遺存構架。

邊靖樓是磚木結構,斗拱非常規整,梁架精致而奇巧,建造恢弘威嚴。由磚券洞臺基和三層四檐歇山頂樓身組成,基底平面東西長度是43.3米,南北寬度是33.3米,臺高有13.3米。樓身高有26.7米,總高度達到40米,面闊7間,進深5間,四周圍廓。二層設計有勾欄,三層于勾欄下方設計有平座。

站在邊靖樓下最能入你眼簾的是,高懸著的那一幅幅巨匾,一塊是“聲聞四達”,長8米寬3米,一塊是“雁門第一樓”,長5.3米寬2.7米。北邊巨匾上書,“威鎮三關”,長8米寬3米。據有關專家鑒定“聲聞四達”與“威鎮三關”兩塊巨匾,為亞洲第一巨匾。仰望這些經歷百年風霜雨打的巨幅匾額,那字跡依然有入木三分的蒼勁,匾額的木紋在日光下深淺不一,閃著幽幽之光,懸掛在此日日述說著百年滄桑故事。

此外,樓南一層和山門上還分別掛有“晉北形勝”、“共登青云”的牌匾。樓內還有大鼓1面,大刀1把。邊靖樓是我國迄今為止發現的最大的的木質鼓樓,比山海關邊靖樓高15米,比嘉峪關城樓高17米。

也稱譙樓的邊靖樓,高聳倚晴空,登眺冷然欲御風,以及其戰地血雨腥風都給邊靖樓披上了魅力風骨,所以被歷代詩人學者所珍視。明代詩人馮明期就如此寫道:“莽莽來寒色,蒼蒼落野柯。白云罞勾注,秋色滿滹沱。此日登臨壯,百年感慨多。邊隅四戰地,鎖鑰近如何?”

1947年秋,新中國元帥葉劍英也曾登樓賦詩:“威鎮三關壯代州,聲聞四達雁門樓。欲窮千里登臨眺,紫塞滹沱固臥牛。”

進入樓內,高大寬敞的一樓布置成列了一些介紹邊靖樓的展板。也陳列了代縣出土的唐代石燈臺,據考證認定為是“唐造、宋修”。

二樓同樣高大寬敞空曠,中間是楊家英雄們的塑像。想象著楊家英雄們臨危擊打角落上的鼓,召集集結隊伍,勇敢對戰侵犯的英姿和氣勢一定“聲聞四達”“威鎮三關”!!

站在城樓上看被梁思成譽為最好規制的城池全貌,揮揮手是否就看見了楊家將們那威震邊關的雄師開拔迎戰時的塵土飛揚……

邊靖樓是一座純木質結構的建筑。柱子略顯粗糲,是圓木。橫梁、檁條的連接都是利用了建筑學上的斗拱、榫卯原理,不用釘子,體現了中國古建筑的風格和特色。沒有過多的雕梁畫棟,素樸簡潔卻大氣。

史料記載,北魏時期把位于今古城村的廣武古城遷至代縣城,廣武古城的建制在戰國趙武靈王時期完善,北魏這是多么遙遠的年代。真正使代縣名揚四海并進入史冊的是北宋時期的名將楊繼業,他是民間流播千年的楊家將代表人物。在荒漠邊關小鎮代縣鎮守七年,戰功赫赫,威震八方。讓雁門關外的敵人——遼代的契丹人也佩服得五體投地,稱其為“楊無敵”。

可惜,當楊繼業的事業如日中天時,卻惹來奸臣潘美等人的嫉妒。雁門大戰時,楊繼業遭遇強敵,潘美等人不給援助,導致無援助的孤軍楊繼業最后慘敗。面對契丹的威逼利誘,寧死不屈服,絕食三日,最后觸李陵碑而去。契丹人不但沒有為擊敗楊繼業而興奮,相反被他的一身傲骨所折服,惋惜感慨敵國戰將罹難,最后為楊繼業建了一座廟,讓后人學習瞻仰。

遙望不遠處的阿育王塔,浮想著距離此二十公里的“天下九塞,雁門為首”雁門關在與城樓遙相呼應。仿佛從邊靖樓穿越入了這座城市的歷史縱深地帶,一路帶著我們去解讀,鐫刻在城樓上的歷史符號,聽它們在表里山河之地述說著歲月長河里,留下濃墨重彩的故事和傳說。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|