建窯,是中國古代名窯之一,為宋代福建燒造黑釉茶盞的著名窯場,以生產黑釉瓷器著稱(俗稱“建盞”)。建盞是漢族傳統名瓷,中國宋代八大名瓷之一,宋朝皇室御用茶具,享有“瓷壇明珠”的美譽。它不僅在國內廣為流傳、并一度進貢宮廷,而且流傳日本、韓國等海外國家和地區。

建盞以獨特的黑瓷魅力,曾與青瓷、白瓷三分天下,備受貴族、士大夫的青睞。“兔毫連盞烹云液,能解紅顏入醉鄉”,是宋代皇帝宋徽宗的詩贊,為建盞的風靡作了最好的詮釋。那么,為何建盞如此受追捧呢?讓我們一起來探究其中的奧秘。

宋代斗茶神器

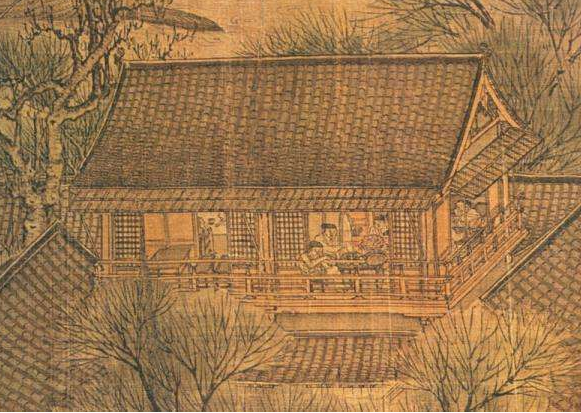

說到建盞,就不得不提宋代的茶文化了,建盞可以說是宋代茶文化的產物。由于宋代的皇帝愛好飲茶,宮廷里常舉行大規模茶宴,上行下效。許多文人也會組織飲茶團體,進行茶藝著述,并創作出了大量的茶詩、茶帖、茶畫,使茶文化與相關藝術正式結合,推動了茶文化的發展。

北宋年間的都城汴京,凡是鬧市區和居民集中地方,茶坊鱗次櫛比,那里不僅有專供仕女夜游吃茶的茶坊,還有商販、大眾百姓拂曉前進行交易的早市茶坊,這種茶坊實際上是一種邊喝茶邊做買賣的場所。汴京更多的茶館則是從早開到晚,直到夜市結束才關門的全天候茶坊。

飲茶之風非常盛行,既形成了豪華極致的宮廷茶文化,又興起趣味盎然的市民茶文化。宋代“斗茶”活動風靡全國,從高踞于廟堂之上的達官貴人,到行吟于澤畔山邊的文人墨客,從策肥御輕的公子哥兒,到車水賣漿的平民百姓,無不以斗茶為樂事。宋人把茶文化進一步貫徹于各階層日常生活和禮儀之中。斗茶是一種博弈,所以對盞要求很高。

建盞在一眾黑釉盞中脫穎而出,成為當時上層社會所用的斗茶神器。宋代的著名文人墨客就有一些名句來稱頌它,例如“兔毫紫甌新”、“忽驚午盞兔毫斑”、“建安瓷盌鷓鴣斑”、“松風鳴雷兔毫霜”、“鷓鴣碗面云縈字,兔毫甌心雪作泓”、“鷓鴣斑中吸春露”等。宋徽宗趙佶還親作《大觀茶論》,書中有云:盞色貴青黑,玉毫條達者為上,說明當時對建盞的研究比較透徹。

入窯一色,出窯萬彩

福建建陽縣水吉鎮,為建窯建盞的發源地,在中國陶瓷史上占有非常重要的地位。水吉鎮為閩北重鎮,臨近閩江水系的南浦溪,水路暢通,北上至兩宋二都,南下至太平洋,都極為便利。當地尚留存有宋朝時期龍窯遺址,曾經“百窯相連,窯工數千,窯火晝夜不熄。”如今,仍遺存國家級保護文物、長達136米的全國最長的建盞龍窯。

建盞的制作過程大致可以分為開礦采土、練泥、制坯、修坯、素燒、上釉、燒制、檢視等步驟。水吉的土是制作建盞胎體的關鍵,無鐵胎,不建盞,燒制建盞所使用的原料是水吉當地所產含鐵量高的釉礦、黏土,這樣燒出來建盞胎骨厚實堅硬,叩之有金屬聲,手感厚重,俗稱“鐵胎”。

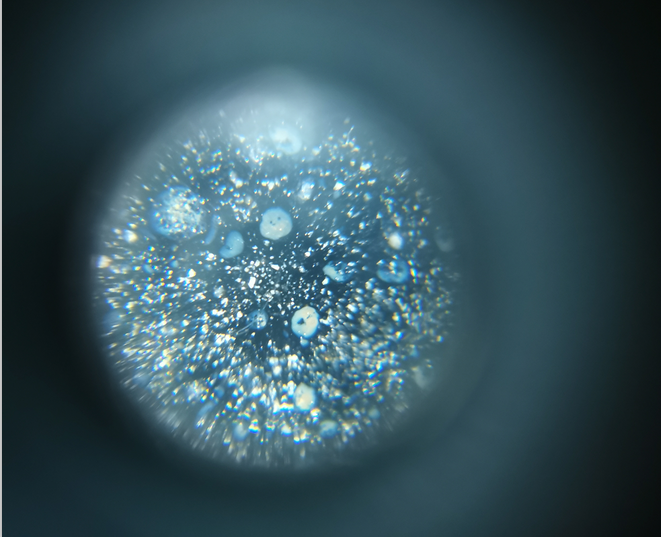

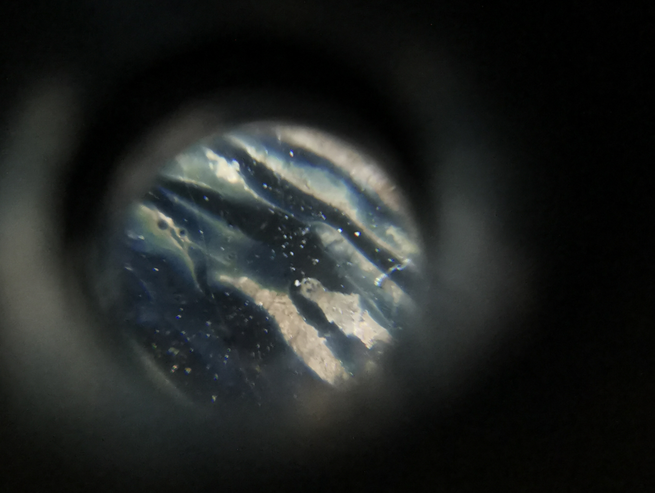

截面色黑或灰黑、黑褐,胎體厚重,胎內蘊含細小氣孔,含砂粒較多,故胎質較粗糙,露胎處手感亦較粗,利于茶湯的保溫,適合斗茶的需求。天然的森林提供充足的木材燃料,丘陵地形提供適宜的坡度,便于修建百米長的龍窯,足以用柴燒達到1300°的高溫,自然形成了建盞斑紋,主要有曜變、鷓鴣斑、油滴,兔毫等,根據紋飾命名。

建盞都用正燒,故口沿釉層較薄,而器內底聚釉較厚,外壁往往施半釉,以避免在燒窯中底部產生粘窯。由于釉在高溫中易流動,故有掛釉現象,俗稱“釉淚”、“釉滴珠”,這是建盞的特點之一。

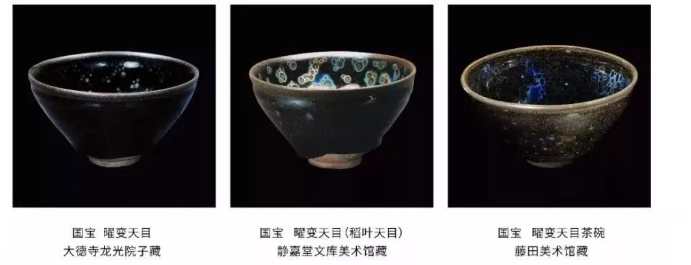

建盞的成品率很低,燒造有很大的不確定性,所以精品非常少。建盞之美,天生與眾不同的華麗,永遠不會出現重復花紋。這種柴窯原礦釉建盞花紋多以黑釉和兔毫盞居多,偶爾有極少數鷓鴣斑和油滴盞,如果出現曜變則無比珍貴。

所以有宋代建窯“兔毫盞三千匹絹”的說法,一般百姓是用不起的,這也讓宋代貴族、士大夫們為之瘋狂。宋代的曜變建盞非常稀少,至今只有三只存世在日本,被日本奉為頂級國寶,密藏400年,極少對外展出。

盞中星河,碗中宇宙

建窯在宋末元初因飲茶風俗的流變,逐漸停燒黑釉瓷,之后便逐漸沒落。近代,建盞的燒制方法曾一度失傳,建窯建盞沉寂800年,如今正走上了復興之路,重新走進大眾視野。2011年5月,建窯建盞燒制技藝經國務院批準列入第三批國家級非物質文化遺產名錄。

“爐盞堂”龍窯師傅范海龍說:“燒制建盞需要很有耐心,心要虔誠,在窯內高溫焙燒中,通過土與火的碰撞,無數次的試驗探索,才有可能燒出一些精品”。

據悉,爐盞堂研發團隊由范海龍、暨垚輝、陳星三位青年建盞燒制工藝師組成,平均年齡27歲。他們秉承恢復宋代柴燒傳統技藝的初心,潛心研究建盞柴燒工藝,成功研發出柴燒油滴盞、柿紅釉盞、兔毫盞等系列產品,其建盞釉色古樸深層,釉面柔潤自然,重現了宋代建盞之美。(文中建盞為爐盞堂作品)

入窯一色,出窯萬彩。建盞,是黑瓷的代表作,它承接了青瓷的輝煌,從五大名瓷中脫穎而出,成為了中國茶文化中獨特的存在。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|