韓文公祠是潮州地區重要的文化坐標,為宋代潮州通判陳佐堯創建,元祐五年知州王滌重修,并托蘇軾寫下了傳世名篇《潮州韓文公廟碑》。淳熙十六年,知州丁允元將韓祠遷自東山,至今歷八百年無他徙(曾楚楠《韓愈在潮州》)。韓文公祠歷代有多次修繕,規模最大的一次是光緒十三年,至今韓祠的主體建筑,便是保持了當時的規模和布局。

韓愈與潮州的淵源

元和十四年(819年),韓愈因諫迎佛骨觸怒了唐憲宗,幾乎被殺,后因裴度救援被貶為潮州刺史。經過兩個月的顛簸,韓愈到達當時偏遠落后、文教不興的潮州。

韓愈上任后立即視察農業生產,釋放豪強掠取的奴婢,建立一批學堂,大興文化教育。八個月后,韓愈調離潮州,韓愈治潮時間雖短,卻影響潮州千年。他驅鱷釋奴,興教延學,潮州從此文風興盛,人才輩出。

韓文公祠是為紀念韓愈而建,始建于北宋咸平二年(999年)。韓祠廣場放著一本翻開的大書,由白石雕刻而成,上刻韓愈《勸學解》中的名言:“業精于勤,荒于嬉;行成于思,毀于隨”。走上斜坡是韓祠正門,由一座高大的牌坊構成。

從韓祠正門進去是條石板路,路的盡頭有51級臺階與半山腰的祠堂相連,韓愈到潮州時的年齡正是51歲。

主祠

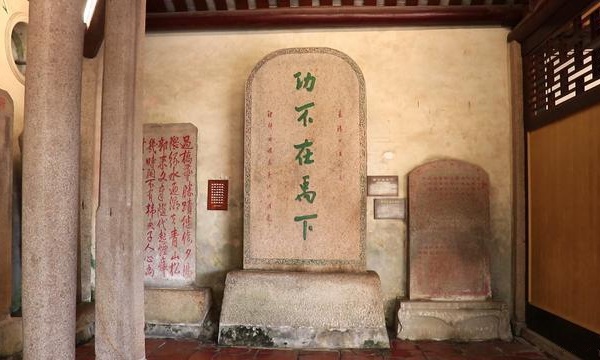

堂內供韓愈及侍從李萬和張千的塑像,四壁上有歷代文人名士所留的碑刻40面,皆是寫韓愈治潮、韓祠以及歌頌韓愈的詩文。

正殿左側有碑刻“功不在禹下”,這句話本出自韓愈的文章在古代神權、皇權的雙重壓抑下,他認為治人的思想比治水還艱難,用此稱贊孟子傳播儒家思想的功績不比大禹治水低,后人反過來引用他的話來贊頌他。

祠分前后兩進,后進比前進高2.5米,兩側由通廊連接。主體建筑大殿,單檐歇山頂,嵌瓷紋飾屋脊,抬梁式和穿斗式相結合木構架。整體建筑風格古樸典雅,肅穆端莊,融合了潮式、廣式的建筑風格。

天水園

天水園中的"韓公別趙子"雕像,兩米多高。趙德,韓愈好友、海陽進士、唐宋潮州八賢之一。韓愈贊賞趙德“沉雅專靜,頗通經,有文章,能知先王之道,論說且排異端而尊孔子,可以為師矣。”因而推薦趙德為潮州攝海陽縣尉,在韓愈被調離潮州時,趙德前來送別,二人恩義難舍,依依惜別。

侍郎閣

祠堂后面是侍郎閣,影壁上題“吾潮導師”。

1988年,原侍郎亭舊址又新建了“侍郎閣”(韓愈曾任刑部侍郎,人稱“韓侍郎”),占地328平方米,系雙層垂檐建筑。其下層為展覽廳,上層辟為“韓愈紀念館”,閣前石砌平臺正中有2米多高的韓愈平身石像1尊。

侍郎閣前韓文公的半身雕像正面對古城,好像一直在關注著潮州,從未離開過。

侍郎閣前遠眺潮州城,韓江、廣濟橋、城樓等景色盡收眼底。

在潮州人心中,韓愈的地位無人可代,他們改鱷江為韓江,東山為韓山,正是“半城江山皆姓韓”。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|