南京,簡稱“寧”,古稱金陵、建康,有2500多年建城史和前后近500年建都史,先后有東吳、東晉、南朝宋、齊、梁、陳、南唐、明朝、太平天國、中華民國等是個(gè)朝代及政權(quán)定都南京,有“六朝古都”“十朝都會(huì)”之稱。

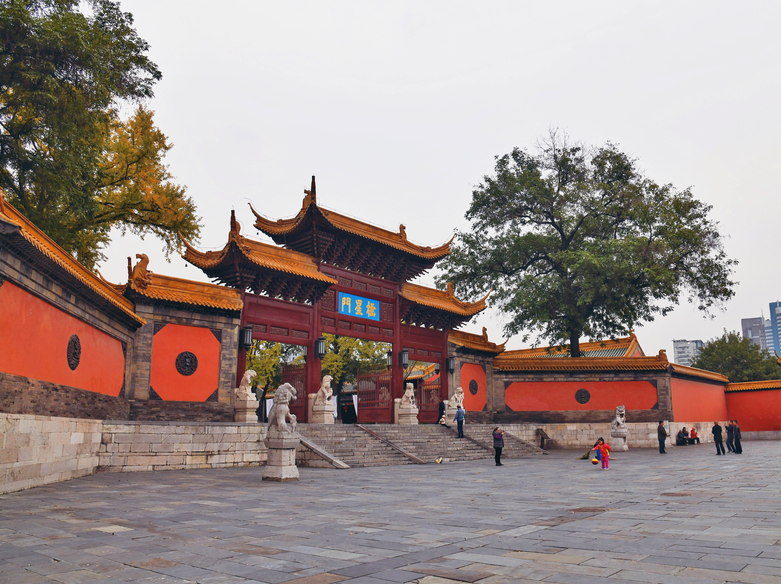

南京是一個(gè)旅游文化景區(qū),其獨(dú)特的歷史文化背景,讓不少人前來游觀。初到南京,想了解這座城的歷史,朝天宮會(huì)是比較好的選擇。朝天宮位于南京市秦淮區(qū)水西門內(nèi),是江南地區(qū)現(xiàn)存建筑等級(jí)最高、規(guī)模最大、保存最為完整的明清官式古建筑群落,素有“金陵第一勝跡”之美譽(yù)。

春秋時(shí)期,吳王夫差在這里建造城墻,并設(shè)置冶鑄作坊制造兵器,開辦冶鑄銅器的手工業(yè)作坊,建立了具有相當(dāng)規(guī)模的冶鑄作坊,并聚集了一定的固定人口,從而形成了原始城邑,后人遂將朝天宮所在的山稱作冶山,城墻合圍的城市叫冶城,冶城是南京最早的城邑之一。

南朝時(shí)期,朝天宮是中國南方最早的科研機(jī)構(gòu)總明觀的所在地,是當(dāng)時(shí)中國最高等級(jí)的社科研究機(jī)構(gòu),觀內(nèi)集中了來自南朝時(shí)期國內(nèi)各地的科學(xué)精英,在總明觀交流、研究社會(huì)科學(xué)和文化藝術(shù)的成果。總明觀分設(shè)文、史、儒、道、陰陽五門學(xué)科,詔請(qǐng)有名望的學(xué)者二十人擔(dān)任教職,成為一時(shí)文苑盛事。后來,文、史、儒、陰陽四門學(xué)科逐漸失傳,而道家學(xué)派又漸與道教合流,在冶山上修建道觀。從此冶山開始成為道教勝地,香火連綿不絕。

朝天宮之名,由明太祖朱元璋下詔御賜,取“朝拜上天”、“朝見天子”之意,是明代皇室貴族焚香祈福的道場和節(jié)慶前文武百官演習(xí)朝拜天子禮儀的場所,與神樂觀同為明朝最高等級(jí)的皇家道觀。朝天宮前有三清殿,后有大通明殿,另有飛霞閣、景陽閣等。

明代的朝天宮是當(dāng)時(shí)南京最大、最著名的道觀,占地面積300多畝,有各種殿堂房廡數(shù)百間,立體建筑有神君殿、三清正殿、大通明寶殿、萬歲正殿等。大山門為東向,史書記載,大山門內(nèi)有南北碑亭各一座,南碑亭的碑碑額題字“奉敕重建朝天宮碑”,在朝天宮大成殿丹墀前,北碑亭碑身已經(jīng)不存在,僅保留了碑座赑屃。明朝末年,朝天宮部分建筑毀于戰(zhàn)火。

清朝初年,這里曾是道觀,清代康熙、乾隆年間,隨著江南社會(huì)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和發(fā)展,朝天宮也逐漸得到重修,規(guī)模甚大,“宮觀猶盛,連房櫛比”。康熙南巡時(shí),曾為朝天宮題寫匾額,曰:“欣然有得”。乾隆六下江南,先后五次登臨游覽朝天宮,每次都題詩寄興。如今刻有五首乾隆親筆題詩的石碑,仍完整的立在朝天宮后山的御碑亭內(nèi),供游人觀賞。

1956年,朝天宮被列為江蘇省文物保護(hù)單位;1978年,朝天宮被辟為南京市博物館;2005年,朝天宮被列為國家AAAA級(jí)旅游景區(qū);2013年,國務(wù)院公布朝天宮為全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

朝天宮的建筑特點(diǎn)

朝天宮是典型的明清殿宇式建筑,其建筑格局、樣式、營造技術(shù)等是研究中國古代建筑尤其是明清建筑的重要而難得的實(shí)物資料,具有極高的歷史、藝術(shù)和科學(xué)價(jià)值。

朝天宮古建筑群布局中為文廟,東為府學(xué),西為卞壺祠,占地面積約七萬平方米,文廟面臨運(yùn)瀆,正南端有照壁,東西與宮墻連成一體,照壁正面嵌有“萬仞宮墻”四個(gè)磚刻大字,“萬仞宮墻”語出《論語·子長篇》,頌揚(yáng)孔子文章道德之高。

宮墻東西兩側(cè)各有石礎(chǔ)磚砌牌坊,三間三拱門,中門較大,上有磚刻橫額,東為“德配天地”,西為“道貫古今”,為曾國藩手書,西坊門處有下馬碑,上刻“文武官員軍民人等至此下馬”。碑高2.8米,寬0.62米,厚0.31米,文字系雙鉤楷書。現(xiàn)在朝天宮附近的“東止馬營”、“西止馬營”街巷名稱,均因此碑而得名。

宮墻內(nèi)為泮池,兩江總督李鴻章命江寧知府涂宗瀛在朝天宮前建泮池,是文廟的標(biāo)志性建筑,池壁和護(hù)欄都系青石所建,南側(cè)有涵洞,池內(nèi)終年碧水清波。墻內(nèi)有按原樣恢復(fù)的半月形泮池,圍以青石欄桿,池內(nèi)碧水清波。泮池下部原有兩組涵洞與宮墻外的運(yùn)瀆相通,池水終年不竭。抗戰(zhàn)期間泮池曾被填平,1970年重新開挖,現(xiàn)與運(yùn)瀆已不再相通。

欞星門是文廟的正南門,是木結(jié)構(gòu)牌坊式建筑。“欞星”古代傳說是文星,“其狀屈曲勾連”,以欞星門稱,意思是文廟府學(xué)培養(yǎng)的人才,為國家所用。頂上復(fù)以黃釉琉璃瓦,大門西側(cè)正反兩面有磚雕團(tuán)龍四對(duì),刻工精細(xì),栩栩如生。4柱南北各有石獅1只,雄雌成對(duì),共8只。牌坊通面闊15.5米。門內(nèi)兩廂東為文吏齋、司神庫,西為武官齋、司牲亭等。

欞星門后是文廟一進(jìn)院落,東西各有兩間廂房,東邊為文吏齋、司神庫;西側(cè)為武官齋、宰牲亭。文吏齋、武官齋是文武官員參加祭孔典禮時(shí)休息、齋沐的地方;司神庫、宰牲亭分別為存放孔子神主牌位和制作三牲供品之所。

大成門,取自《孟子》“孔子之謂集大成”之意。因?yàn)榕f時(shí)門兩旁曾陳放綮戟等用作迎接封建帝王或欽差大臣用的儀仗,又稱戟門。戟門有三,中門是祭孔時(shí)皇帝出入的,郡王、親王走左右兩門:一般官只能走戟門兩端的“金聲”、“玉振”小門。大成門面闊五間29米,進(jìn)深12.29米,重檐歇山頂,上下檐均用斗拱。

大成殿是文廟的主體建筑,也是是文廟的中心建筑。重檐歇山頂,五進(jìn)七間,面闊43.30米,進(jìn)深18.76米。大殿前后兩廊均有巨形木柱,殿前露臺(tái)寬敞。露臺(tái)四周有石質(zhì)雕欄,四角刻有螭首。前后臺(tái)階中央,都有浮雕龍陛。紅墻黃瓦,氣勢(shì)非凡,飛檐翹角,狀如翼啟,斗拱陳列,勾心斗角。殿內(nèi)正中原來曾供奉過孔子的牌位。用材較大,殿前丹墀基本如舊,東西兩廡和走廊各十二間。

大成殿后是崇圣殿,又稱先賢祠,三進(jìn)五間,面闊36.53米,進(jìn)深16.15米,歇山頂,檐下斗拱,殿內(nèi)原有神龕,陳放歷代先賢牌位。殿后高處有敬一亭,亭東有飛云閣、飛霞閣等。閣前有御碑亭,為八角攢尖頂,亭內(nèi)有石碑一通,通高3.28米,寬0.64米,厚0.23米。碑上刻有乾隆帝于乾隆二十二年(1757年)至乾隆四十九年(1784年)五次游朝天宮時(shí)所題的詩文。一塊碑上分別刻有乾隆五首御詩實(shí)屬罕見。

敬一亭兩旁疊石堆山,筑水池,布置庭院,這里是治城的最高點(diǎn)。飛云閣高二層,閣正中懸掛清道光年間舉人莫有芝的篆書“飛云閣”匾閣。后人曾勝贊此樓,“鐘阜群峰,窺窗排闥。朝煙霏青,夕霞釀紫,如置兒席間,誠奇景也”。飛云閣旁還有飛霞閣及御碑亭。

成化年間朝廷對(duì)朝天宮進(jìn)行了大規(guī)模重修,竣工后,大學(xué)士商輅撰寫了《奉敕重建朝天宮碑》。碑高近6米,分碑首、碑身、碑座三部分。碑首為浮雕云龍,刻劃精細(xì)。碑身兩邊飾有蜿蜓龍紋。碑座龜趺,昂首瞠目,形態(tài)生動(dòng)。碑文1000余字,記載了明初朝天宮的定位,規(guī)模以及成化年間重修的始末,是研究明代朝天宮沿革、規(guī)制、布局等的重要史料。

朝天宮,作為“金陵四十八景”之首,文物眾多、歷史悠久,有“一座朝天宮,半部南都史”之美譽(yù)。自古以來是文人墨客的巡游之地,李白、劉禹錫、蘇軾、王安石等人,都曾在此留下經(jīng)典之作,是海內(nèi)外游人了解南京歷史與文化的最佳地點(diǎn)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|