張壁古堡位于介休市龍鳳鎮張壁村,是一處集古代地道、仰韶龍山文化遺址、金代墓葬、元代戲臺、明清民居等眾多文物古跡的全國重點文物保護單位。她不僅被建筑學家羅哲文先生譽為“國之瑰寶”,還被法國文化交流部蘭德博士評價為“不次于故宮的古堡”。從2005年開始,張壁古堡先后榮膺“中國十大魅力名鎮”、“中國歷史文化名村”、“國家級重點文物保護單位”、“全國旅游特色景觀名鎮名村”等各種稱號。

方寸小城包羅萬象

張壁村的四周被古老的夯土墻所環繞,墻外或溝壑縱橫,或懸崖峭壁,遠遠望去,就像佇立在孤島上的一座古老城堡。

張壁古堡內的文物古跡精華薈萃,看點非常多。

先說廟堂古建筑,古堡內有南北兩個宗教建筑群,現存宋至清各時期寺廟殿堂等21處,有可罕廟、空王佛行祠、三大士殿、二郎廟、真武廟、關帝廟等,宗教文化氛圍濃郁,佛道相融共存是其明顯特色。空王行祠供奉的是被稱為“漢人成佛第一人”的唐代高僧田志超,真武廟是供奉真武大帝的道教廟宇,可罕王是國內僅存的以可罕王為膜拜對象的神廟,印證了千百年來胡漢民族從相互征伐到相融共生的歷史軌跡。

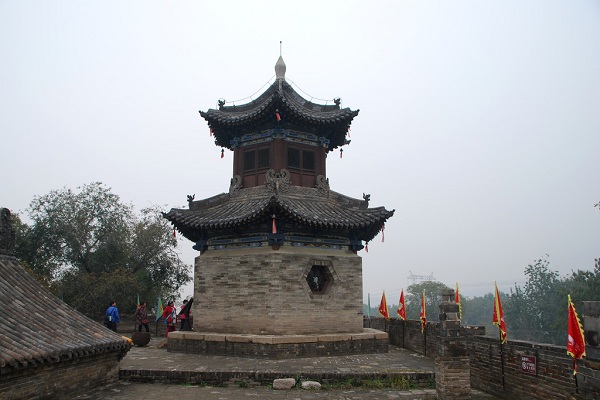

張壁古堡魁星樓

再看民居建筑,堡內民居多為明清建筑,被列入文物保護目錄的古院落有20多處,其中以清代布政司經廳張禮維、營千總張義維兄弟的嘉會堂和承啟堂最為顯赫,此外還有清寧堂、澹寧院、孚寧院、擁翠院等望族大院。這些高墻大院布局緊湊、建筑精巧、裝飾考究、極盡奢華,且處處體現出設防性村落的基本特點。

而其中最大的看點就是軍事設施,堡中滿布地下的立體三層、攻防退守藏功能設施齊全的古地道,堡南門樓軍事信號燈(旗)竿石基座,西南古校場,備守的巷門樓、更房,利行的“馬道石”坡街等歷史遺存,使這座古堡具有濃郁的軍事氛圍。軍事專家吳如崇在介休博物館提筆寫成“古廟神佛異,明堡暗道奇”。“異”指張壁各廟廟神都與山西有關,實屬國內罕見。“奇”就是說張壁古堡填補了中國軍事工程建筑史上的空白。

硫璃藝術

此外,張壁古堡還有龍山仰韶時期的考古發現,有金大定年間的墓葬群,有珍貴的壁畫,有空王佛行祠琉璃碑,有深藏于眼光菩薩殿后墻的泥鐵像,還有雙龍碾、槐抱柳、窯灣溝、藏鳳橋等眾多地上地下文物景觀和遺存。特別是空王佛行祠前的兩通孔雀藍古碑,為全球僅存的孔雀藍琉璃珍品。而作為琉璃藝術的最高境界,孔雀藍技藝早已失傳,留存于世的琉璃制品也已少之又少。

這樣一座集軍事、農耕、商作、民族、宗教、民居、民俗等歷史文化內涵為一體的城堡,一定很大吧?聽完介紹后,很多人心里都會這樣想。但事實上,它占地僅0.12平方公里,還有“袖珍城堡”的美稱,也就是人們常說的“麻雀雖小,五臟俱全”。

明堡暗道詭秘奇絕

古堡三面臨溝,一面靠山,堡之四周又環以高大厚實的夯土堡墻,地勢險要,易守難攻。這種地形本來就有很強的防御作用,但古人還充分利用這種優勢,在古堡地下又修建了地道,全長10000多米。地道出口或隱于山崖半壁,或與數十處民宅巧妙勾連,機關密布,詭秘奇絕,堪稱中國古代軍事防御工程的經典之作。

在張壁村的西場巷有一座很考究的民居,里面就有一個地道入口,而且藏得非常隱蔽,在房間里的一個黑漆大柜中。當然,入口并不是這一個,地道內的多處暗道都通向村中居民的炕頭、地窖或客廳。另外,張壁古堡有十余口水井,已發現至少有8口和地道相通。井內側壁上開洞口,有的井壁上左右有相對的兩個洞口,搭塊板子便可通行,撤掉板子便斷了后路。

千年古地道

走進暗道,就仿佛進入了一個曲折迷離的迷宮,還有各種的暗道和陷阱,稍不小心就會迷失其中。古堡地道為三層立體建構,四通八達,高層距地面僅1米左右,中層距地面8米至10米,底層距地面17米至20米。地道內的設施也非常完善,有通到溝塹外面的氣孔,有放置油燈的地方,有哨位、指揮所、兵丁屋、將軍屋、馬廄、陷阱、水井、糧倉等等,可謂是攻防兼備,進退有據。有敵軍來襲時,士兵們還可以通過一種豎起的地窖式通道,來往于上中下三層地道,互通敵情。或者,還可以通過“電話”來溝通,古人將空心的竹竿插在洞穴中,地道內三層的哨位不用移動就可以相互交流了。

地下的軍事防御系統強,地上的也不弱。張壁古堡還保留著中國多數古城已經消失的隋唐城市遺存的“里坊”,在龍脊街與幾條小巷的丁字巷口,仍可以看到保存至今的巷門,他們是各個“里坊”唯一的出口,在關閉巷門后,各個里坊就成為相對封閉的堡中之堡,里坊之間既可以各自為戰,又可以相互呼應,是一套完好的內部防御系統。

源于何時何人所建

如此精妙絕倫的古堡建筑是何時所建呢?關于這一點一直眾說紛紜。

堡前的古堡簡介中提到,古堡形成于北朝十六國時期。

但也有專家認為,這樣的明堡暗道出自隋唐時期,為隋末劉武周為防備李世民筑堡并構建的可屯兵萬人的地道。劉武周祖籍河北河澗,出生于隋朝末年的一個豪富之家。隋大業八年至十年(612-614年),隋煬帝楊廣曾三次征遼,劉武周應募東征,因作戰有功被提拔為建節校尉。隋大業十三年(617年),劉武周揭竿而起,自立為王,國號為天興。為立穩腳跟,他依附于突厥,被封為“定楊可汗”。隋大業十三年五月,李淵父子從太原起兵,次年五月推翻隋建唐,國號武德。唐武德二年(619年),即天興三年五月,劉武周攻陷平遙,六月,他率兵攻到介休,大敗唐軍,于張壁設立據點,屯兵屯糧。至十月,山西大部盡歸劉武周統轄。武德三年四月(620年)柏壁之戰持續近半年,劉武周兵敗逃往介休,后來率500騎棄并州北走投奔突厥。張壁古堡,正是劉武周駐兵介休,防御唐軍之時,設立的軍事堡壘和屯甲藏兵之所。

還有專家認為,張壁古堡是由一向喜歡借助地道攻防的北齊高歡所造。

2012年12月21日至23日,中國魏晉南北朝史學會、山西大學歷史文化學院和山西北朝文化研究中心共同舉辦了“張壁古堡歷史考察暨高層學術論壇”。與會50多名國內知名專家經過實地考察和專題研究后對張壁古堡的創建時期進行了科學論證。基本形成張壁古堡創建于十六國時期,后經高歡、斛律光、楊諒、劉武周等人數次修葺、重建、利用的結論。初步斷定張壁古堡是目前發現的前溯歷史最久、發展連續性最強、包含塢壁要素最豐富、形態最完整的塢壁遺存,具有重大學術研究價值。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|