清福陵,又稱“沈陽東陵”(注意:不是“清東陵”,清東陵在河北遵化呢),是清太祖努爾哈赤和孝慈高皇后葉赫那拉氏的陵墓。它與遼寧新賓的“永陵”、沈陽北陵“清昭陵”,合成清王朝的“關外三陵”。永陵是努爾哈赤的祖先的合葬墓,沈陽北陵是他兒子、皇太極的夫妻合葬墓。

福陵的布局嚴謹,規模宏大。形制為外城內郭,由前院、方城和寶城三部分構成,自南而北漸次升高。這既不同于明朝的陵墓,也不同于清朝入關后建造的陵寢,其他陵寢都是自平地上興建的。

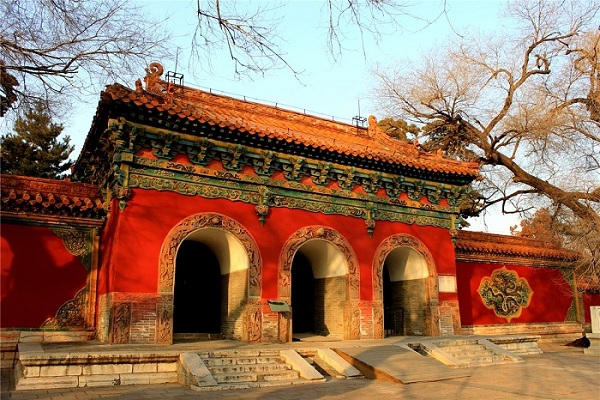

陵園的四周環繞著紅色繚墻,平面為長方形,南北長900米,東西寬340米。南面墻正中開三楹歇山式的正門,稱正紅門,兩邊墻壁上鑲嵌有五彩琉璃蟠龍。門外兩側有下馬碑、牌坊、石獅和華表等,原為木制,乾隆時改為石制。

走入福陵大紅門,長長的甬道,兩遍是挺拔的古松,像一對對的守靈衛士。神道旁排列著獅、馬、駝、虎等四對石象生,及華表等彰顯皇家威儀的裝飾。

自神道終點起,地勢逐漸升高,先后為一百零八磴臺階、石橋和碑樓。一百零八蹬是福陵的代表,其實看上去并不長,但走起來還真的會感覺有點累。登上一百零八蹬,就是大碑樓。這座碑亭建于康熙二十七年(1688年),內立康熙帝親自撰文、并用滿文和漢文兩種文字書寫的《大清福陵神功圣德碑》。

關于碑亭還有一個故事。相傳清太宗在初建福陵時,沿襲中原建造皇陵的規矩,為努爾哈赤在陵區內建立了“神功圣德碑”。由于對漢文化的了解不足,他們把馱石碑的“龍王”之子雕刻成烏龜。當康熙皇帝東巡祭祖時發現這一錯誤,立即命其更換,結果,“神龜”被遺棄在西紅門之外。于是,每到陰天下雨之時,“神龜”的眼睛里就會流出傷感的淚水。現在有解釋說,這是石材因密度不同,在陰雨天造成的自然的水跡現象,但是經過了百年已成自然的定影,無論陰晴已不再消失了。

碑樓左右有茶果房、滌器房、省牲亭、齋房等輔助建筑。方城位于碑樓后,是一座城堡式建筑,為陵園的主體。城墻高約5米,周長約370米,南面有隆恩門,北面有明樓,四周都設有角樓。隆恩門是一座三層歇山頂式的門樓,與后面的“明樓”很容易搞混的。

方城內建筑主要是隆恩殿和東西配殿,都用黃琉璃瓦鋪頂,廊柱俱是朱紅色,廊枋間有“和璽”式彩繪壁畫,是陵寢祭祀之所。東西配殿,均為五間,是“周圍廊、歇山式”建筑。方城臺階處的石獅子,守望著隆恩殿。

石柱門位于隆恩殿與大明樓之間,是嘉慶年間增設的。中國孔廟建筑中軸線上的第一座門是欞星門,傳說欞星是天上的文星,又稱文曲星,把孔子比作文曲星,因此得名。也有說欞星門指的就是天門。所以宮室,祭祀建筑(如北京天壇,社稷壇)壇廟和陵寢建筑都設有欞星門。

啞巴院,在皇帝陵方城和寶頂之間。院的北邊是月牙城,實際上是一道墻。在月牙城的正中貼砌一座影壁,影壁為黃琉璃瓦頂。地宮的入口就在影壁之下。傳說為了保住地宮入口的秘密,凡是月牙城的工程,所用工匠都必須是啞巴,白天休息,夜間施工,上下班的路上得蒙著眼睛,完工后更得遣送到人煙稀少的邊遠地區居住……因為這個院子是啞巴修的,所以叫“啞巴院”。

方城之后為周長約190米的月牙形的寶城,又稱月牙城。城正中是高2米的寶頂(又叫“獨龍阜”),其下即為安葬努爾哈赤和孝慈高皇后葉赫那拉氏以及三個殉葬嬪妃(具體是誰,也尚無定論)的靈柩地宮。歷代帝王崇尚“事死如事生”的禮制,因此清福陵的建筑布局仿造宮殿建造,采用了“前朝后寢”的形式,隆恩殿是皇陵中朝會的“殿堂”,地宮是象征性的“寢宮”。

大明樓建于康熙四年(1665年),屋頂滿鋪黃琉璃瓦,垂脊上飾走獸八個,建筑面積為298平方米,全高16.85米。大明樓于1962年,因雷電起火被焚毀,現今的大明樓在原來的基址上修復。大明樓內,中間立有漢白玉石碑,碑頭為龍首,碑身正面用滿蒙漢三種文字鐫刻陵主皇帝廟號、謚號。滿文居中,蒙文居左,漢文居右,漢字為““太祖高皇帝之陵”。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|