在赤峰市喀喇沁旗,地處燕山之北,大興安嶺之南屹立著一座滿族、蒙古族、漢族的蒙古王座,這座位于塞外咽喉的古代王府,雖歷百年風沙卻沒顯半點滄桑之氣,依舊隱透威嚴,它就是赫赫有名的喀喇沁親王府。喀喇沁親王府是清朝貢親王的府邸,是蒙古族杰出的思想家、政治家、改革家貢桑諾爾布的故居,現已被辟為喀喇沁旗王府博物館。

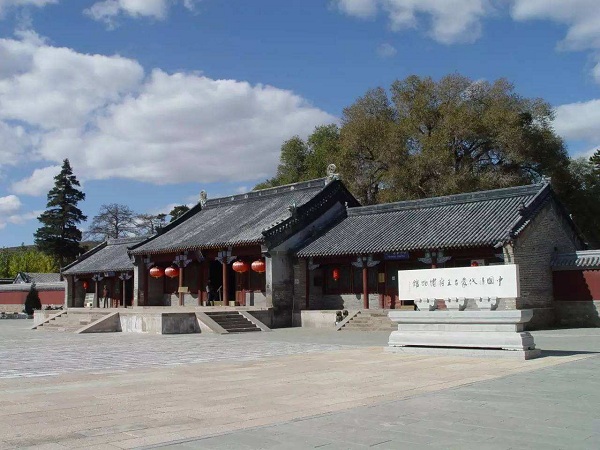

喀喇沁親王府先后有十二代喀喇沁蒙古王爺在此襲政,是內蒙古現存王府建筑中建成年代最早、建筑規模最大、規格等級最高、保存最好、知名度最高的一座古建筑群,全國重點文物保護單位。府邸原占地面積300余畝,房屋490余間,兩層院落,主體建筑分大堂、二堂、儀門、大廳和承慶樓,院內蒼松古柏,幽雅恬靜,樓閣殿堂,相映成輝,是研究中國古代史和蒙古族文化不可缺少的見證。

喀喇沁親王府始建于清康熙十八年,當時康熙曾多次到此巡視,喀喇沁親王為了方便接駕,專門從京城請來工匠在此地修建了這座王府。康熙當時為了穩定漠南局勢讓喀喇沁能安心地守住這片地區,把自己的碩端靜公主下嫁喀喇沁王扎什之子嘎爾藏,可不到20年,公主突然猝死,有傳言是被丈夫嘎爾藏失手所殺,因此,康熙大怒把嘎爾藏廢了王位,囚禁在北京城。

由此可見,王府的存在也是當時清朝為了蒙古王公歸附而厚賞賜及封爵制度的產物,因此,從踏進王府開始,就感覺不到如江南般亭臺樓閣的溫婉,而是感覺建筑大氣恢宏,布局處處嚴謹,其占地面積之大,房屋數量之多,建筑規格之高都是內蒙古王府之最。

喀喇沁王府的最后一任主人是貢桑諾爾布,貢桑諾爾布被譽為草原上的新派親王,他廢除王族的舊有階級制度,舉辦教學,維護國家統一,改良農牧,深受草原人民的景仰,因此在王府一進門的地方就能看見貢桑諾爾布的銅像。

貢桑諾爾布在這出生,成長,在那個戰火紛飛,國家正處于內憂外患的年代,年輕的貢桑諾爾布跟別的沉于玩樂的親王不一樣,一心只想著怎樣振興國家民族,甚至讓年邁的母親學習,也讓妹妹進入學堂上學。

自從甲午戰爭和馬關條約簽訂后,貢桑諾爾布開始對清政府失望,思索著到國外學習一些新的知識來改變現狀。于是他秘密到日本考察,在日本與各界進行交流后,決定邀請日本人當老師回國自己開辦學堂,還派人學習俄語,辦報社,開辦郵局,開采礦業。

由于他的種種舉動在當時封建社會的邊疆之地引起極大回響,清朝政府也對他刮目相看,并進行嘉獎,使他成為了塞外的新派王公。

時至今天,喀喇沁王府還處處能感覺到他在這里生活過的痕跡,王府博物館也還陳列著貢桑諾爾布夫婦與當年外請的日本老師的合照,還有他和所辦學堂學生和先生的合照。

抬頭看王府蔚藍天空中隨風掠過的白云從古至今如昔,人間的百年王府內卻經歷了多少個不同的人生與無數悲歡離合。滄海桑田,朝代更替,唯有這座古老建筑一直靜靜地佇立在塞外的風沙黃土中,訴說著一個又一個前朝逸事。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|