一

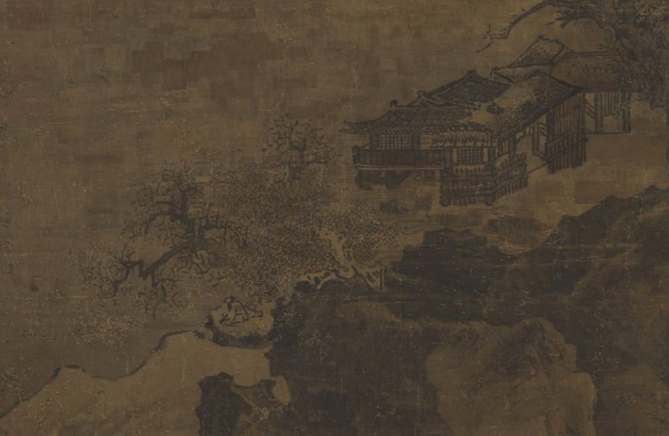

宋代的文化,在中國封建社會歷史時期之內,截至明清之際的西學東漸的時期為止,可以說,已經達到了登峰造極的高度。

歷史不能割斷,論述宋代文化自然也須如此。單以隋唐為上限,宋代文化發展的基因之從這兩代傳承而來者就難以枚舉。

姑舉幾件重要性較大的來說:

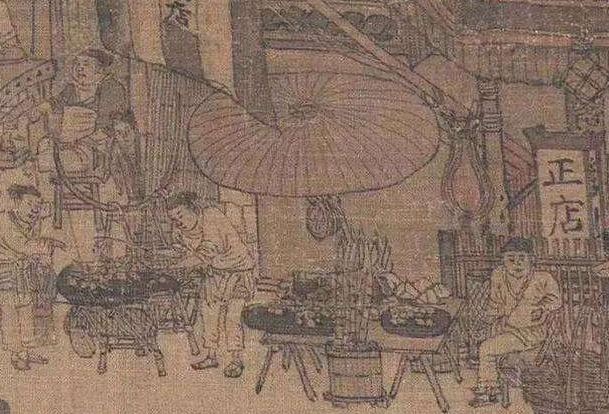

1.士族地主勢力之消逝,庶族地主之繁興,以及與此密切相關的農業生產的大發展,交通運輸工具的日益完備,商品經濟的日益發達,等等。

2.刻版印書事業之由創始而漸盛行,造紙技術日益普及、提高,這都使得書籍的流通量得以增廣擴大。到宋初,大部頭的儒書和佛道典籍都能結集刊行,則一般鄉塾所用的啟蒙通俗讀物的大量印行流傳自可想見。(唐政府禁止私人印制歷書,可以為證。)

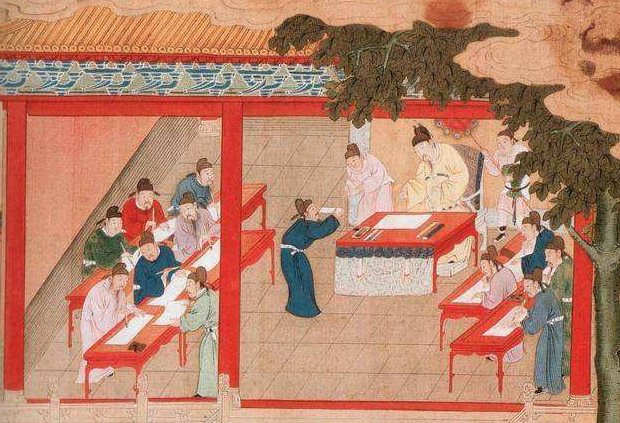

3.開始于隋唐之際的科舉制度,一般讀書人可以“懷牒自列于州縣”,這不僅使“天下英雄”都入此“彀中”,使政府得以從中選拔大量行政官員,而其影響所及,在那些中選的“英雄”之外,還育成了大量著名詩人,產生了大量的傳世詩篇,成為中華民族文化中一種極特殊、極豐富的瑰寶。

4.唐朝還通行一種不成文的規定:舉子在應試之前,先須向主司投獻所業以求得贊揚,叫做“行卷”,也叫做“溫卷”,所進獻的文章,大都是舉子們的“力作”,可以表見其“史才”、“詩筆”和“議論”的,例如《幽怪錄傳奇》之類的作品。舉子們既多從事于此,便又不期然而然地對古文的復興起了催化的作用。

以上舉述的種種條件(當然還有未被列入的其它許多條件),到北宋期內,交錯雜揉,相互影響,經常地產生著一些綜合性的良性循環作用,這種綜合性的良性循環作用隨處可見,而宋代的科舉制度更是集中體現這種作用的部門之一。

二

科舉制度在唐代即已顯示出了上文所舉述的那些社會效益,也就是說,它已突破了唐王朝的最高統治者們所期望于它的那種籠絡文人學士和選拔官員的狹隘效果。

到了宋代,對于科場考試的一些法規雖比唐朝更嚴格了一些,例如,行卷、溫卷的做法在宋代即不再允許,而且還禁止主考官與中選的進士結成座主和門生的關系等等。

然而,這其實都是能發生積極作用的一些政令。因為,當時庶族地主階層的數量和實力在社會上已占絕對優勢,商品經濟的發展使得大量原居社會下層的人群得有較多動機會,以致宋王朝的當政者們,只經常提及重農的原則,卻很少人(甚至可以說沒有人)再呼喊抑商的口號了。這自然也應作為當時綜合性良性循環的有機組織的一部分。

這種種因素的具備,遂使國內的每一個豐衣足食的小康之家,都要令其子弟去讀書應考,爭取科名。

科名雖只有小部分人能夠爭取得到,但在這種動力之下,全社會卻有日益增多的人群的文化素質得到大大的提高。因此,我們可以說,科舉制度在兩宋期內所發揮出來的進步作用,所收取到的社會效益,都是遠非唐代之所可比擬的。

三

在唐代,釋道兩家的教義和學說都盛行于世,其聲勢且都凌駕于儒家之上。這一事實,從唐代后期以來已促使知識分子群中的許多人萌生了一種意識:要把儒家獨尊的地位重新恢復起來。

于是,有人從儒家經典著作中選出了《大學》、《中庸》,就前者闡明治學和治國經邦的程序,就后者吸取其抽象的義理以與釋道相對抗;也有人專為維護儒家學說的正統地位,把釋道都作為異端而加以排斥;更有人致力于釋道二家以及法家學說的鉆研,然后援法入儒,援佛入儒或援道入儒。

經過長時期的相互抵排、交斗和交融,從而在北宋初葉以后的一些以儒家面目出現的學者,例如胡瑗、楊億、范仲淹、歐陽修、王安石等等,固然已經大異于由漢到唐的那些拘守章句訓話之學的儒家學者,卻也絕對不是春秋戰國期內儒家學術的再版。

就他們所致力的學術領域的界限來說,已非復孔門四科和六藝(射、御二者除外)之所能涵蓋;就其義理的深奧精密來說,也非復由先秦到唐代的儒家學者之所能企及。對于這樣一些先后輩出的學者,對于這樣一些先后被開拓的廣闊學術研究領域,只有一個最為適合的概括稱號,那就是“宋學”。

四

從秦始皇建立專制主義中央集權的封建王朝之始,就在試行文化專制主義,所以有焚書坑儒之舉。到漢武帝,則又采納董仲舒的建議,要罷默百家,獨尊儒術(雖然并未真正做到)。

北魏、北周、晚唐、五代期內所發生的“三武”“一宗”的毀滅佛法的事件,不論其各次的歷史背景如何,總之都是要對文化實行專制主義。

但北宋王朝自建立以來,就把最大的注意力分別集中在:如何消除存在于各地的割據勢力;如何防范文武大臣篡奪之禍;如何抵御北方強大敵國契丹王朝的侵襲;如何禁制百官間或士大夫間憑藉種種因緣而結為朋黨,構成專制政權的一種分割力量等等。

這種種錯綜復雜的問題,使得北宋最高統治者們實在沒有余力再去對文化事業的各方面實行其專制主義。因此,他們對于儒釋道三家無所輕重于其間,對于思想、學術、文學、藝術領域的各個流派,也一概采取兼容并包的態度。

在科場考試方面,不但在考官們命題時并不以儒書為限,多雜出于老莊之書,致使“先儒傳注一切廢不用”的情況,早在王安石成名成家之前便已開其端倪;對于應考人士的答卷,不論在形式上或內容上也都不做任何規定和限制。

司馬光在宋神宗初年所上的《論風俗札子》中就已說道:今之舉人,發口秉筆,先論性命,乃至流蕩忘返,遂入老莊。縱虛無之談,騁荒唐之辭,以此欺惑考官,獵取名第。祿利所在,眾心所趨,如水赴壑,不可禁遏。

既然已經形成了一種“不可禁遏”的趨向,可見已經是“非一朝一夕之故”,而是“其所由來者漸矣”了。司馬光本人雖未入于老莊,然而他和稍早于他的江西李靚卻都有懷疑和非難《孟子》的著作;歐陽修則公然倡言《周易》中的《系辭》非孔子所作。

這樣一些言論,并不曾被北宋王朝或當時的學者目為非圣無法。至于宋神宗曾一度試圖用《三經新義》統一舉子們的論點,那也仍然不成其為文化專制,因為《三經義》的本身,就已把釋道和先秦諸子書中的“合乎義理”的言論采摭于其中了。元佑黨爭也只限于統治階級上層人物的派系斗爭,整個社會文化事業發展卻并未為所阻遏。

上述種種,既表明了北宋的最高統治者們沒有對文化實行專制主義,也確實證明了這一政策(盡管不是他們有意識地制定的)對當時士大夫們的思想的相對解放起了很好的作用。宋學之所以昌盛,不能不推此為其最重要的原因之一。

五

自來的論史者大都認為,宋代文化之興盛,主要應歸功于宋王朝的重文輕武政策,還有人更具體地落實到宋初幾個皇帝的“右文”政策上。我則以為,“重文輕武”只不過是一種表面現象。

實際上,北宋建都于四戰之區的開封,建國之初則為了削平十國割據的殘局,其后則北方的勁敵契丹和繼起于西北地區的西夏,無一不需要用武力去對付。所以,從北宋政權一開始就注定了“國倚兵而立”(宋人語)的局勢,如何能夠制定輕武的政策呢?既不能輕武,而宋太祖本人就是以掌握軍權而奪取了政權的,深知高級將帥的篡奪之禍必須加以防范,所以在他即位后不久,就解除了與他同輩份的幾個將帥的兵權,到宋太宗時,則又實行“將從中御”的辦法,使得“將在外”也必須嚴遵君命;至其所以把文臣的地位擺在同等級的武臣之上,則只是希望藉此使其能夠發生牽制的作用。

這才是問題的實質所在。至于所謂的“右文”,無非指擴大科舉名額以及大量刻印書籍等類事體,我以為這也都是順應當時社會發展所已經具備的條件,因勢利便而做出來的,并非真有什么右文政策。

即使北宋王朝的上述種種舉措,對其時文化的發展也不無其某些好處,但與當時全然由客觀環境關系而被動施行的在文化上的兼容并包政策所起的作用相較,則是顯然微小的。

與明朝的統治稍作比對,就可知文化專制主義之施行與否,對文化事業的發展和衰落的密切關系。朱元璋是一個沒有文化的人,在他取得政權之后,采行了極其橫暴的極權專制主義。他在文化事業方面所推行的專制主義則集中體現在各級科場的“制藝”亦即所謂的八股文上。

自從元朝于英宗至治三年(1323年)恢復科舉制度以來,所定《考試程式》雖然己規定了必須從《四書》中出題,答卷則必須用朱熹的《章句》和《集注》,且還規定了字數,其后并有人作出《書義矜式》(即以其本人所作經義之文作為舉子的范本),遂而成為八股文的濫觴。

朱元璋對這種考試規定極為贊賞(他與朱熹同姓,也是重要原因之一),專力推行,八股文的體式遂被固定下來(而且一直推行到清王朝的末期。這樣一來,科舉制度在唐宋兩代所能起的推動文化發展的作用便一概消失,轉變為禁錮和僵化讀書應試生員思想的桎梏。

近今還常常有土八股、洋八股和黨八股的出現,可見其毒害至今尚未清除凈盡。因而在明朝統治的二百六十多年內所培育出來的真正有貢獻約學者,為數實在不多。只有那些不肯入此牢籠的,如李時珍、徐霞客等等,才真能在學術文化領域內作出度越前人的成績來。

在兩宋期內居于全世界領先地位的中國文化,硬是被明朝的文化專制主義給斷送了。明末清初的顧亭林曾說八股文的禍害甚于秦之焚書,這確實是一句切中要害的至理名言。

六

盡管如前所論述,宋代文化的發展,在中國封建社會歷史時期之內達于頂峰,不但超越了前代,也為其后的元明之所不能及,然而近年以來,不論是論述中外文化交流的,或專論中國傳統文化的,對于宋代的文化,大都只是作一般性的概述,而沒有人作全面、系統、深入的研究和探討。

因此,我們在此就且不妨說,有之,自陳植鍔同志的這篇《北宋文化史論述稿》始。雖然他所論述的,在時間上還只限于北宋而未及南宋,而在這一時限之內,又還只論述了屬于精神文化的各個方面,而未涉及于科學技術方面的諸多發現、進展、創造和發明。

陳植鍔同志這篇論文,取材廣泛,思路暢達,所發議論比較鮮明、新穎,文字表達能力也強,所以,不但具有學術價值而且頗有可讀性。既然這篇論文具有開創性,既然就中隨處可以發現作者的獨到之見,在其中便難免有不能立即獲得公認者。例如,王安石因撰《三經新義》而除左仆射時,他在所進《謝表》中有云:

孔氏以羈臣而與未喪之文,孟子以游士而承既投之圣,異端雖作,精義尚存。逮更煨燼之災,遂失源流之正:章句之文勝質,傳注之博溺心,此淫辭波行之所由昌,而妙道至言之所為隱。

作者把這段文字引入到論文當中,但在這段引文之前,他先已引用了程頤論當時學術界有三弊的一段話:

今之學者有三弊:一溺于文章,二牽于訓詁,三毀于異端。茍無此三者,則將何歸?必趨于道矣。

然后他把王、程二人的話加以比并牽合,說道:“傳注之博溺心”,即批評訓話之學;“章句之文勝質”,則批評文章之學;“淫辭波行”指佛老等異端。把傳注等同于訓話或無問題;把章句等同于文章似乎就不甚切合;王安石對佛老的態度與二程是大不相同的,因而把王文中的“淫辭波行”與程文中的“異端”都直指為佛老,那就更有商榷的余地了。

再如作者把北宋的儒學分為義理之學和性理之學兩個階段,且是論文中的一個著力論述的部分,這在答辯的當場,便已有學者提出了異議。當然,這些不過是屬于見仁見智的不同,是值得進行深入商榷,而不能避斷其孰是孰非的問題。或者更可以說,作者在這里又提出了一些發人深思的問題,而這對于這一課題的深入研究,是更會發生一些有益的作用的。

因此,我熱切希望,陳植鍔同志如能繼此論文之后,再把他論述的時限延伸而及于南宋,更把它所論述的課題,由儒學、理學、文學等精神文化而擴及于由兩宋人士所創造、發明或發展、改進了的物質文化諸方面,使讀者藉此能窺得宋學的全貌,那就將是對于中國學術文化史的一樁更大的貢獻了。

宋學之所以繁榮昌盛,作者在論文的開端便已有所論述,但他很快就進入本題,對于宋代文化發展的淵源及其與當時政治的關系,都沒有展開論述。

我所寫的這篇序引,從第一節到第五節,粗看似乎離題稍遠,實際上,我是想要就這一課題的社會歷史背景的一個側面,作一些鳥瞰式的補充,而且要使它成為與這篇論文有內部聯系一個組成部分。但愿作者和讀者們讀后所得的印象,能與我的這一意愿相符合,因再贅數語于此。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|