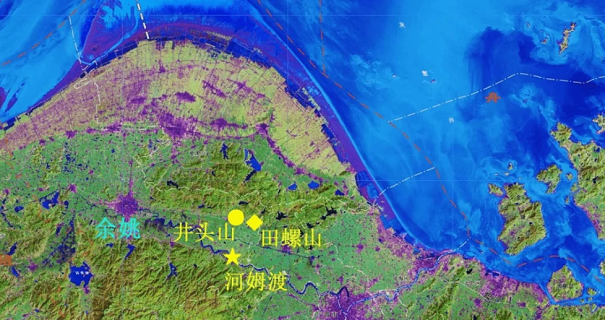

5月30日,井頭山遺址考古成果新聞發布會在寧波余姚舉行。經考古發掘,井頭山遺址距今7800年至8300年之間,早于河姆渡文化1000年左右,是浙江境內迄今發現的唯一一處史前貝丘遺址,也是迄今發現的中國沿海最早的貝丘遺址,它將寧波地區人文起源的歷史再往前推進了1000多年。

據介紹,井頭山遺址埋深5米至10米,是已知我國沿海地區埋深最大的遺址,突破了以往對我國沿海地區史前遺址時空框架及其分布規律的認識。其鋼結構發掘基坑東西長50米、南北寬15米,內部按照5×10平方米的規格布方,共750平方米。

目前,遺址內已發現灰坑、橡子儲藏坑處理坑、燒土堆、燒土坑、器物加工和食物處理點等遺跡10多處,還有大量當時先民食用后丟棄的各種海生貝類、人工制品(如陶器)等。動物碎骨頭也較大量的發現。

對該遺址的發掘,可較清晰地復原出8000多年前中國東南沿海地區部分先民的生產、生活狀態和自然環境的特征。據悉,該遺址出土的遺物主要分為三大類。

第一大類,是當時先民食用后丟棄的數量巨大的各種海生貝類(蚶、螺、牡蠣、蟶、蛤、蠔等),膠結牡蠣殼的粗礫石塊。以及用大型貝殼加工磨制的一些貝器(鏟、刀、圓形飾片等);動物骨頭數量不少。較多碎木塊、木棍、木條、小樹枝條、木炭塊和木炭顆粒,以及橡子、麻櫟果、桃核等果核、少量炭化米、雜草種子等植物遺存。

第二大類,人工制品,有陶器、石器、骨器、木器、貝器、編織物等。

第三大類,除貝殼以外的動物碎骨頭也較大量;還出土較多碎木塊、木棍、木條、小樹枝條、木炭塊和木炭顆粒;還有不少編織物、繩子的原料(蘆葦桿、芒草桿、還有一些植物纖維等),以及很多的植物種子、果核(橡子、麻櫟果、桃核、少量炭化米、稻谷殼、水稻小穗軸、以及漆樹、黃連木、獼猴桃、紫蘇、灰菜等木本、草本植物的種子)等遺存。

專家表示,井頭山遺址可較清晰復原出8000多年前中國東南沿海地區部分先民的生產、生活狀態和自然環境特征,為研究中國沿海地區全新世早中期自然環境演變過程、早期人類適應海洋和開發海洋的生業模式,以及探索河姆渡文化的來源、確立先河姆渡文化的內涵提供了重要研究材料。

井頭山遺址除自身重大歷史和學術價值外,發掘過程也頗具意義。這是一次鋼結構圍護基坑工程成功運用于超大埋深地下遺址的考古發掘,為深埋的遺址考古發掘在方法上進行了卓有成效的探索。由此,井頭山遺址發掘與南海1號沉船發掘、四川江口張獻忠沉銀遺址發掘清理一道成為我國針對不同環境條件特殊對象考古發掘的3個經典范例,在國內沿海環境下的史前遺址考古中具有首創意義。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|