古建筑大木結構的構件“枋子”。枋類構件有很多,有用于下架,聯系穩定檐柱頭和金柱頭的檐枋、金枋及隨梁枋、穿插枋;有用在上架、穩定梁架的中金枋、上金枋、脊枋;有用在建筑物轉角部分,穩定角柱的箍頭枋。除此之外,還有其他特殊功能的天花枋、承椽枋、圍脊枋、花臺枋等等。

01額枋(檐枋)

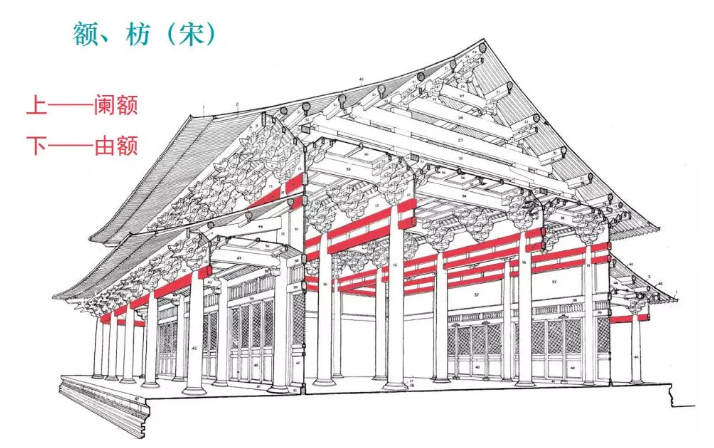

額枋是用于大式帶斗拱建筑的名稱,無斗拱建筑稱檐枋,清代建筑有大小額枋和由額墊板三個構件,在宋代建筑中,額枋分為由額和闌額,枋兩端插入檐柱,帶斗拱建筑,額枋上常常安置平板枋以安放坐斗。

額枋是柱間連接兩柱并承托上方斗拱之用的構件,額枋長度依面闊寬度確定,高6.6斗口,寬5.4斗口。大額枋與柱頭相交,用丈桿和抽板采用討退法,按柱子上的額枋口子大小在額枋上拉榫。額枋榫也有帶袖肩和不帶袖肩也有抱肩和回肩兩種。額枋榫小頭占額枋的1/3,大頭為額枋的1/2,肩膀每面占1/4,榫長按柱徑的1/4,榫做完后,四面按所在面的1/10倒楞。

小額枋高4.8斗口,寬4斗口,榫寬按枋寬的3/10,榫高按枋高。墊板長按凈面寬加榫,高同檁徑,厚1斗口。小式建筑墊板高同檁徑,厚1/5檁徑或同望板厚。

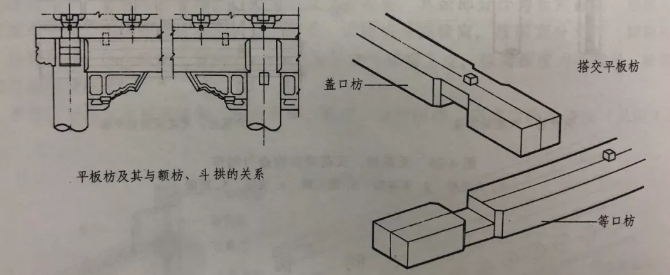

02平板枋

平板枋高2斗口,寬3斗口,長度按每間面寬加銀錠榫長,榫的大小按枋寬的1/2,下面做按梢與額枋相連,上面按斗拱攢數做梢子(坐斗榫)。

平板枋底面與額枋的暗銷,一般每間2-4個,轉角處的搭交平板枋十字相交,需要遵循“山面壓檐面”的原則,即側面(山面)構件在上,正面(檐面)構件在下的原則,將檐面做成“等口”,山面做成“蓋口”,刻口處做出包掩,包掩深度為枋寬的1/10。

平板枋由宋代建筑的普拍枋發展而來。唐宋時期建筑斗拱直接安放于柱頂,遼宋時期一些建筑開始在斗拱下用枋,如遼代博伽教藏殿和大云院彌陀殿是應用普拍枋的早期例證,而同一時期的正定文廟大成殿則不用普拍枋,斗拱直接安放在柱頂。

03承椽枋

承椽枋用于廡殿或歇山等大式重檐建筑上,承接上層檐椽后尾的枋子和山面的圍脊。枋高7斗口,厚6.5斗口,長度依照每面面寬尺寸,枋兩端作榫交于重檐金柱上,在角柱上也做直榫交于柱上。

承椽枋榫高同枋高,榫寬按柱徑的3/10,深按1/4,四面按1/10倒楞。將丈桿上排好的椽徑和椽當點在承椽枋上,由承椽枋上皮向下1-1.2椽徑為椽窩上皮,椽窩深半椽徑,按檐椽斜度剔鑿椽窩。

圍脊枋為疊置于承椽枋之上,安置圍脊瓦件的構件,有些建筑用圍脊板代替,除不做椽窩外,均與承椽枋相同。

04燕尾枋

燕尾枋是懸山建筑的構件,是檁木懸挑端的襯托木,主要是為加強懸挑檁木的強度,兼起裝飾作用。長度按梢檁伸出的長。

懸山建筑梢間向兩山面出挑的檁稱為稍檁,長度為梢間長度加出挑長度,懸山出挑長度為四椽四當或等于檐平出尺寸。因為檁枋要承擔出挑部分的荷載,所以在梁架上不能同正身梁一樣做同檁碗等高的鼻子,為固定檁子斷面,一般將鼻子榫斷面減少為檁徑的1/5。

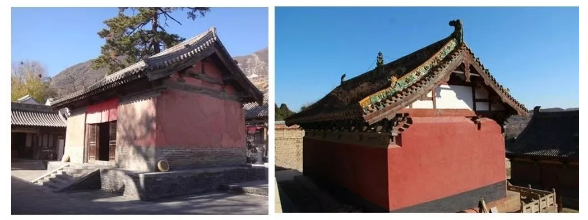

燕尾枋高厚均同墊板,雖然是出檐部分單獨的構件,不與內側的墊板連成一體,燕尾枋下面的枋子為箍頭枋。與燕尾枋發生關系的山墻,也有不同的做法。一種是山墻一直封砌到頂,只把稍檁出挑部分和燕尾枋露出,另一種是“五花山墻”做法,即山墻只砌到每層梁架下批,其上的砌筑則隨著梁架的長度砌成階梯狀,將梁架露在外面,這是懸山建筑特有的做法,在古代能夠起到透風防腐的作用。還有少數建筑山墻只砌到大柁下,以上木結構全部外露,空當處用象眼板封堵。

05箍頭枋

箍頭枋用于梢間或山面的轉角處,另外,多邊形亭子的檐枋都是箍頭枋。箍頭枋有單面箍頭枋和搭交箍頭枋兩種,用于懸山建筑梢間的為單面箍頭枋;廡殿、歇山和亭子用搭交箍頭枋。

搭交箍頭枋也有大式和小式兩種,帶斗拱的大式建筑箍頭枋出頭部分常做成“霸王拳”形狀,無斗拱小式建筑則做成“三岔頭”形狀。無論是霸王拳還是三岔頭,兩種頭飾的寬窄均為枋子的8/10,因此,箍頭枋頭飾兩側按原厚度削去1/10,高度由底面去掉原高的2/10。

斜搭交箍頭枋指按120度、135度或其他角度搭交的檁桁,用于五方亭、六方亭、八方亭等,在多角形建筑中,不存在山面壓檐面的問題,但在同一根大木構件上,卯口的方向應該一致。

而在明清官式建筑中,由于額枋,即宋式建筑的闌額,用材變大,厚度一般超過普拍枋(平板枋);于角柱出頭,形成了“霸王拳“”的特點。

轉角額枋厚度由窄變厚,霸王拳斷面高厚比接近1:1的正方形,給人以厚重穩定的感覺。

另外,由于建筑的類型的不同,箍頭榫的應用還有單面箍頭枋和搭交箍頭枋兩種情況。一般單面箍頭枋大部分出現在懸山。而搭交箍頭枋則出現在廡殿、歇山以及亭子上面,而在圓形亭子上面是沒有箍頭枋的,例如清代乾隆時期的“雙環萬壽亭”。

包括“箍頭枋”在內的角梁構件是傳統木結構建筑中的難點,也是凝聚了古人智慧的精華所在,系統學習中國建筑遺產,請關注哲匠之家。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|