道光二十九年(1849),身在京城十多年、遠未達到個人事業巔峰的曾國藩,喜憂參半。

喜的是,如他自己所說,湖南人中,30多歲就官至二品大員,除了他,還找不出第二人。

憂的是,曾家沒有家學,也沒有大家族背景,花了數代人才培養出一個曾國藩,實現階層躍升,往后如何保證曾家的綿延興盛,這是曾國藩不得不考慮的大問題。

在當年寫給弟弟們的家書中,他流露出關于家族傳承的無限焦慮:

吾細思凡天下官宦之家,多只一代享用便盡。其子孫始而驕佚,繼而充蕩,終而溝壑,能慶延一二代者鮮矣。商賈之家,勤儉者能延三四代。耕讀之家,謹樸者能延五六代。孝友之家,則可以綿延十代八代。

我今賴祖宗之積累,少年早達,深恐其以一身享用殆盡。但愿其為耕讀孝友之家,不愿其為仕宦之家。

他說他發現當官的家族,很少能夠長久的,所以很擔心曾家整個家族的榮華,到他這里就斷了。想來想去,最能長久繁盛的家族,是耕讀孝友之家。

種地讀書,孝順友愛,以此傳承。不要老想著當官宦之家了,這很不好。

曾國藩這一步想對了。

此后,他的功業越做越大,成為晚清中興第一名臣,但在暗礁重重的大時代中,他的家族不曾因為驟然崛起,而驟然衰落,走了一條綿延長久之路,成為近代以來屈指可數的著名家族之一。

曾國藩

1

湖南湘鄉曾家的崛起,代表了中國一個普通家族通過世代積累,可以達到什么樣的高度。

這個家族在曾國藩祖父之前的五六百年間,連一個秀才都沒出過。

曾國藩的祖父,叫曾玉屏。曾玉屏家境尚可,但他早年一度游手好閑,不務正業,跟著一幫紈绔子弟斗雞走狗。

日子久了,老人家都把曾玉屏當成全村的反面教材,用來教育子孫。

曾玉屏大受刺激,立誓要重新做人。

關鍵是,他說到做到。

自此每天早起干活,種地養豬,勤儉勞作,終于為曾家奠定了相當的物質基礎。到曾國藩出生時,曾家已有田地百余畝。

曾國藩最敬佩的人,就是他的祖父。終其一生,他都以祖父知錯就改的勇氣,以及堅持不懈的毅力,時刻反省自己。

家財充裕之后,曾玉屏很有遠見地讓兒子走上讀書道路。他為長子曾麟書請來名師輔導,讓其專心讀書,不用干活。

這樣,從曾國藩的父親曾麟書開始,曾家開始了科舉之路。

由于積累不夠,資質有限,曾麟書考了17次,到42歲才考上秀才。

這么一比的話,曾國藩較父親“聰明”多了。他只用了7次,就考中秀才,然后又一舉考中舉人。

曾家耕讀的家風,這時開始養成。

曾國藩雖然后來兩次考進士都失敗了,但落第返鄉途中,跟當知縣的同鄉借了100兩銀子,并典當了自己的衣服,去南京買了一部死貴死貴的“廿三史”。

他父親沒有責備他,而是替他還了借款,然后說,你能把這部大部頭讀一遍,就不會辜負我了。

曾國藩為此發奮讀書,早起晚睡,兩年后,終于考中進士,抵達家族功名的頂點。

曾家三杰:曾國藩、曾國荃(左)、曾紀澤(右)

2

在曾國藩眼里,曾家經過三代積累,才實現了階層躍升。

他深知一個家族要突破階層,十分不易,所以當他官做得越大,越有能力謀劃家族未來的時候,他就越是擔心這個家族在他之后會掉落下去。

他一生中多數時間在外做官,通過家書教導家中弟弟、子女們讀書做人。

據說他總共寫了1500多封家書。之所以如此費時用心地教導家人,歸根結底還是想借此樹立家風,解決家族的延續問題。

曾國藩有五兄弟,依次為國藩、國潢、國華、國荃、國葆。

曾國藩是老大,比老二曾國潢足足長了9歲,又是家中功名最大的人,所以他有足夠的威望來塑造曾家的家風。

不過,就像我前面說的,曾國藩一生最敬佩祖父曾玉屏。他歸納和強調要執行的家法、家風,基本都是以祖父的話為綱領。

盡管后來封侯拜相,曾國藩仍認為自己遠不如祖父。他一直認為祖父有大智之才,只是生不逢時,未獲大用而已。

他把祖父在時的做法,歸納為“八字訣”:考寶早掃,書蔬魚豬。

考,就是祭禮。曾國藩強調“子孫雖愚而家祭不可簡”,要重視家族祭祀,這是維系家族凝聚力的方式。

寶,就是有能力要周濟親族鄰里。曾國藩早年到四川當主考官,有1000兩收入寄回家,特別說明600兩用于家中還債,400兩用于饋贈親族。結果遭到弟弟曾國潢、曾國荃的反對,曾國藩于是給弟弟們寫了一封長長的回信,說服他們要把錢饋贈出去,要懂得“日中則昃,月盈則虧”的道理。

早,就是清晨早起。曾國藩在京做官時,也會因為某天睡懶覺而在日記中責備自己。

掃,就是勤掃屋宇庭院。勤能致富,曾國藩的祖父身體力行,印證了這條真理。

書,就是積苦力學。任何時候,讀書是一個家族最大的出路。

蔬、魚、豬,就是種菜、養魚和喂豬。曾國藩中進士入翰林后,他的祖父還是一如既往地種菜收糞,并對其子曾麟書說,“吾家以農為業,雖富貴,毋失其舊”,“(曾國藩)雖點翰林,我家仍靠作田為業,不靠他吃飯”。曾國藩對此感受最深,事隔二三十年后,還意味深長地說,祖父此語最有道理。

對此“八字訣”,曾國藩恪守不渝,要求“永為家訓”,一再叮囑諸弟“斷不可一日忘之,忘則家或敗矣”。

曾國荃

3

太平天國運動興起后,曾國藩組織湘軍迎戰,建立了不世的功勛。

在這期間,除了老二曾國潢在老家照料家事,他的弟弟們都受到他的提攜,成為湘軍將領。

不過,戰爭還未勝利,曾國華、曾國葆兩人均已戰死。

臨近攻克天京(南京)時,曾國藩仍心心念念家族的維系問題。

他給曾國荃寫信說,日中則昃,月盈則虧,吾家亦盈時矣,要有危機感。

他給曾國潢寫信說,莫買田產,莫管公事,盛時常作衰時想,上場當念下場時。

眼看著天京指日可破,每個人都知道,誰攻下天京,徹底消滅太平天國,誰的功勞就最大,加官進爵,王者榮耀。

此時,曾國藩卻一直在說服弟弟曾國荃,勸他不要貪功。他還要請李鴻章一起攻城,分享勝利果實,因此跟曾國荃說,“獨享大名為折福之道,則與人分名即受福之道矣”。

但曾國荃的個性,完全不同。

李鴻章寫信給曾國荃,表示將派淮軍助攻南京。曾國荃收到信后很氣憤,故意把信抖露給手下部將,大聲說:“他人至矣,艱苦二年以予人耶?”

意思是,我們圍城圍了兩年,辛苦賣命,現在人家輕輕松松要來摘果子了。

眾部將也不服氣,齊聲說:“愿盡死力!”

于是,沒等李鴻章派軍,曾國荃就搶先攻陷天京,拔得頭功。

事后,清政府論功行賞,曾國藩、曾國荃兄弟同日封爵。曾家榮耀,至此極盛。

曾國藩卻趕緊要求弟弟急流勇退,讓弟弟稱病返回老家。他則親手裁撤了一手拉扯起來的湘軍隊伍。

越是人生順遂,他的家族危機感就越強。他對兩個弟弟說:

由天主者,無可如何,只得聽之;由人主者,盡得一分算一分,撐得一日算一日。吾兄弟斷不可不洗心滌慮,以力挽家運。

這個時候,曾國藩一再跟留守老家的曾國潢強調,不要認為家族中出現二人同時封爵,就心有旁騖,丟了種田的本業。他勸誡曾國潢繼續專心種田,說這才是永葆家族長久不衰的基業:

凡家道所以可久者,不恃一時之官爵,而恃長遠之家規;不恃一二人之驟發,而恃大眾之維持。

曾國潢

4

外面的世界很大,曾國潢當年也想跟兄弟們一樣去看看,考取功名,或立下戰功。但最終被曾國藩勸回老家了。

曾國藩說,家族的事務,種地養豬,孝敬長輩,培養子侄等等,都關系到未來興衰,所以兄弟中必須有人承擔起這個責任。

他對曾國潢說:

我家將來氣象之興衰,全系乎四弟(曾國潢在堂兄弟中排行老四)一人之身。

這一點,可以看出曾國藩是深謀遠慮的。

曾國藩有兩個兒子,五個女兒(另有一個兒子早夭)。他給子女們,尤其是對兩個兒子曾紀澤、曾紀鴻,提了兩個要求:

其一,不可輕棄其鄉;其二,不可住繁華鬧市。

什么意思?雖然曾家已經大富大貴,曾國藩之后的第二代人不用像他當初那樣打拼,但這代人卻面臨新的問題,那就是家族崛起后,子弟們難免驕奢淫逸,貪戀榮華。

用曾國藩的話來說,“家敗離不得個奢字,人敗離不得個逸字,討人嫌離不得個驕字”,如果子弟們沒教育好,沒有良好的家風規訓,那么,再大的家業也撐不過兩代人。

曾國藩要求曾國潢返鄉,要求子女們待在鄉下,用意就在這里。他說:

家中得要興旺,全靠出賢子弟。若子弟不賢不才,雖多積銀積錢,積谷積產,積衣積書,總是枉然。子弟之賢否,六分本于天生,四分由于家教。

曾家的家教之嚴,是出了名的。

據曾國藩的小女兒曾紀芬回憶,曾國藩的女兒、兒媳,不僅梳妝之事都要自己做,還要按時做女工,紡織、做衣服、做鞋子,甚至做小菜點心,都有要求。有一次,曾國藩的夫人歐陽氏買了個婢女,被曾國藩發現后,大聲申斥,歐陽氏只好把婢女轉贈他人。

曾國藩嫁女兒,嫁妝一律是200兩白銀。這點嫁妝,跟侯爵家的身份實在不相稱。四女兒曾紀純出嫁時,曾國荃不相信哥哥對女兒真這么摳,打開箱子一看,果然只有200兩。

貪財闊綽慣了的曾國荃不禁感嘆噓唏,額外給侄女加了400兩。

5

曾國藩的觀點很明確:留錢給子孫,對子孫并不好。

他也不愿意購置田產,或者蓋豪宅。他一生輾轉幾大城市為官,都未曾買地置業,晚年也只是在老家湘鄉建了個富厚堂。

據其玄孫曾憲衡說,富厚堂比起家鄉其他湘軍將領的房屋來,真是小巫見大巫,只能算是很普通的宅子。

曾國藩多次教導兩個兒子:

銀錢田產最易長驕氣逸氣,我家中斷不可積錢,斷不可買田。爾兄弟努力讀書,決不怕沒飯吃,至囑。

凡人多望子孫為大官,余不愿為大官,但愿為讀書明理之君子。

在此基礎上,曾國藩給予兩個兒子自主的道路選擇權,最終兩個兒子無一為大官,卻都成為大才。

長子曾紀澤,32歲開始學英文,終成晚清最出色的外交家之一,在談判桌上跟俄國人飚英語、拍桌子,維護了國家主權。

曾紀澤

次子曾紀鴻,雖然年僅33歲就病逝,但他酷愛數學,并通天文、地理、輿圖諸學,成為中國著名的數學家和科學家。他是把圓周率推算至200位的第一人,不僅出版了頗有影響的數學著作,還寫成了我國最早的電學專著《電學舉隅》。

曾紀鴻

尤其難得的是,曾紀鴻這一支,人丁興盛,四代一脈相承,使曾家成為“數學世家”“科技世家”。

曾紀鴻的長子曾廣鈞,堪稱文理全才。他的詩寫得很好,對數學的研究也很深,迄今湖南圖書館仍藏有他的數學著作手稿。

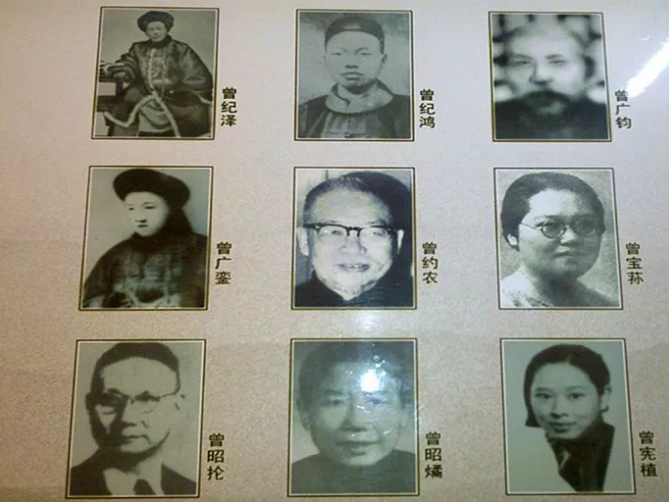

再往下,曾紀鴻的孫輩,出的科技人才更多。曾寶蓀(曾廣鈞長女),畢業于英國倫敦大學,是我國第一個獲得理科學士學位的女子。還有曾約農(曾紀鴻長孫),同樣留學倫敦大學,學礦冶專業。

堂姐弟:曾寶蓀(右)和曾約農

關于曾約農,有一件很牛掰的逸事,說民國年間,英國哲學家羅素、美國哲學家杜威到湖南講學,隨行的翻譯講不好湖南話,主辦方沒辦法,臨時請來曾約農做翻譯。曾約農一登臺,觀眾噓聲一片,說他一副鄉巴佬的模樣,懂英語嗎?懂哲學、數理邏輯嗎?等到曾約農開口翻譯,全場被鎮住了,他不僅英文純熟,而且跟兩位大師談笑風生,讓人敬服。

曾昭權、曾昭桓,這兩位都是曾紀鴻的孫子,均為留美的理工科高材生,回國后均出任著名大學的教授。數學大師華羅庚經常請曾昭桓演算數學題目。

曾紀鴻還有個外孫,曾任國民黨國防部長的俞大維。俞大維是哈佛大學數理邏輯博士、柏林大學彈道學專家,有“兵工之父”的美譽。1999年,我國表彰“二彈一星”元勛,錢學森發表感言時說,“俞大維先生是我國近代國防科技發展史上第一位大力開拓、耕耘、播種、灌溉、施肥的始祖園丁,我們不能忘記他”。

到曾紀鴻的曾孫輩,同樣出了一批理工類的專家、教授,“科技世家”未曾斷絕。曾家后人對此也有清晰的認識,第三代、第四代,絕大多數留學海外,潛心做學問的多,做官的少。

這很符合曾國藩當初對家族延續的構想:通過讀書,而不是通過做官,來實現家族的長久不衰。

曾家部分杰出后人

6

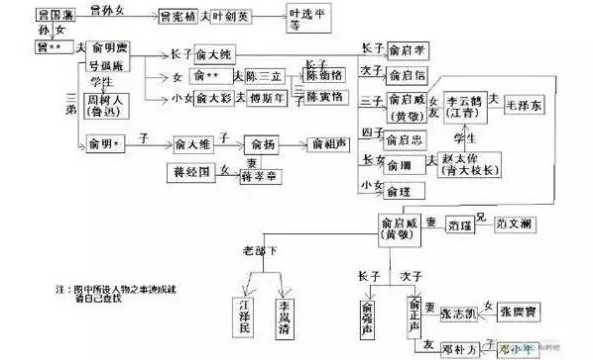

其實,曾國藩在世時,不僅十分注重家族成員的內修,還通過構建家族之間的外聯網絡,打通了曾家的持續發展之路。

這張外聯網絡有兩個最主要的渠道。

一個是朋友圈。

眾所周知,曾國藩一生功業,半受朋友之助。可以說,他的事業成功,是善于用人的成功。他通過交游、籍貫、愛好、利益等路徑構建的朋友圈,不僅幫助了他的事業,也可以幫助曾家后人。

最典型的例子,是曾國藩與左宗棠的關系。

曾、左是一對歡喜冤家,兩人交惡后,左宗棠一直以辱罵曾國藩為榮。但曾國藩表現得很大度,他一再要求自己的家人和親朋好友不要回擊左宗棠,避免火上澆油。不僅如此,他還希望家人盡量與左宗棠搞好關系。

左宗棠最大的功業在于西征。時任兩江總督的曾國藩,負責支援的軍餉總是足額準時送到,不會因為兩人關系不好,就暗中搞破壞。與此同時,他還把自己最得意的部下劉松山,交給左宗棠使用。

因為曾國藩的大度和讓步,左宗棠感念在心。曾國藩去世后,長子曾紀澤曾因家人病重無錢醫治,求助左宗棠。左宗棠二話不說,立即送給他300兩銀子。

另一個是婚姻。

曾國藩找兒媳、女婿,都很看重對方的背景和家教。他聯姻的家族,基本都是當時的兩湖名門,比如賀長齡家族、劉蓉家族、羅澤南家族、郭嵩燾家族等。

曾紀鴻剛滿月時,曾國藩就為他與自己好友郭沛霖的女兒郭筠定下娃娃親。后來,郭沛霖在太平天國之亂中戰死,郭筠操持家務、孝敬母親,一時傳為佳話。等到19歲時,郭筠與曾紀鴻舉行婚禮。過門后,曾國藩親自指導郭筠讀《十三經注疏》《御批通鑒》等大部頭著作,郭筠一邊讀書、作詩,一邊主持家政。

幾年后,曾國藩、歐陽夫人相繼過世,曾紀澤后來又攜家出使歐洲,而曾紀鴻英年早逝,這樣,郭筠就以富厚堂女主持的身份,擔當起了光復曾氏家族的重任。

她雖是一介女流,卻繼承和發展了曾國藩的家教理念,訂立《富厚堂日程》,要求兒孫儉樸、俠義、至公無私,同時創辦私學,培育子孫脫離家庭蔭庇,獨立自強。她的做派極其開明,晚年甚至能用英語詞匯與子孫交談。

曾紀鴻這一支后來出了很多馳名中外的學者和教育家,很大程度上是郭筠的功勞。這也說明了曾國藩構建家族網絡沒有看走眼。

事實上,曾家通過聯姻,與近代以來中國的幾大文化家族均產生了關聯。這張網絡產生的人才,影響了中國近現代史的走向。

曾國藩家族部分關系網

梁啟超教子是很成功的,9個子女個個有大成就,被譽為最牛老爸。但不要忘記,梁啟超教育子女,最常用的正是曾國藩的方法和例子。

據統計,曾國藩兄弟五人的家庭,綿延至今將近200年,傳至第八代孫,共走出有名望的人才240多人。這期間,沒出過一個廢人,沒出過一個紈绔子弟。

每當被問到曾國藩家族第五代以后,為何未再走出特別顯達的人物時,曾家后人總會緩緩答道:

可是,曾家那么多代,你找不出一個壞人。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|