我國古代建筑經歷了原始社會、奴隸社會和封建社會三個歷史階段,其中封建社會是形成我國古典建筑的主要階段。經過長期的封建社會,中國古代建筑逐步形成了一種成熟的、獨特的體系,不論在城市規劃、建筑群、園林、民居等方面,還是在建筑空間處理、建筑藝術與材料結構的和諧統一、設計方法、施工技術等方面,都有卓越的創造與貢獻。直至今天,許多方面仍可為我們在建筑創作中提供有益的借鑒。

封建社會前期建筑

(戰國至南北朝公元前475年~公元589年)

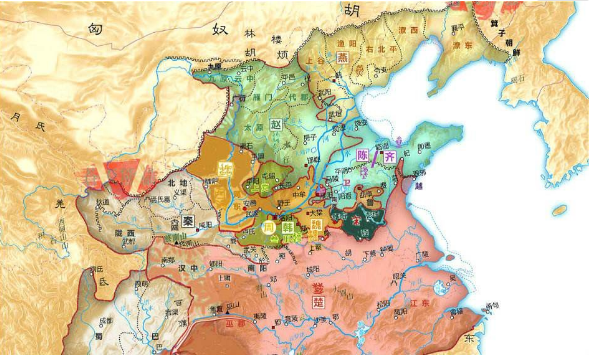

戰國公元前475~前221年

春秋時期社會生產力發展所引起的變革,到戰國時,地主階級在許多諸侯國內相繼奪取政權,宣告了奴隸制時代的結束。地主階級奪取政權后,進一步改變所有制,秦國統一全國,建立了我國歷史上第一個中央集權的封建國家。

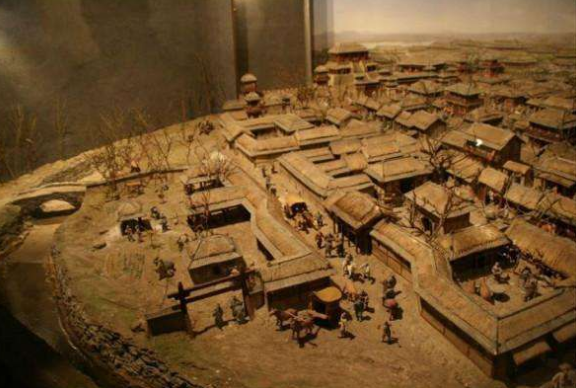

戰國時期,社會生產力的進一步提高和生產關系的變革,促進了封建經濟的發展。春秋以前,城市僅作為奴隸主諸侯的統治據點而存在,手工業主要為奴隸主貴族服務,商業不發達,城市規模比較小。戰國時手工業商業發展,城市繁榮,規模日益擴大,出現了一個城市建設的高潮(如齊臨淄、趙邯鄲、楚鄢郢、魏大梁)。

戰國時高臺宮室盛行。宮殿常采用以夯土臺為中心,周圍用空間較小的木架建筑環抱,上下層迭二三層、形成一組建筑群,這大概是在木架結構不發達條件下建造大體量建筑的一種解決辦法。

筒瓦和板瓦

筒瓦和板瓦在宮殿建筑上廣泛使用,并有在瓦上涂上朱色的做法。裝修用的磚也出現了。

秦公元前221~前206年

秦都咸陽的布局是有獨創性的,它摒棄了傳統的城郭制度,在渭水南北范圍廣闊的地區建造了許多離宮,東至黃河,西至汧水、南至南山、北至九嶁,都是咸陽范圍。

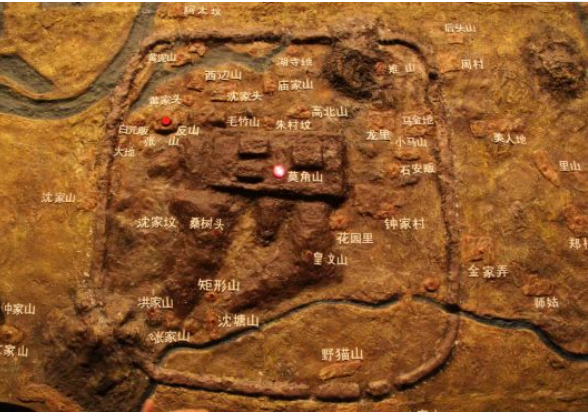

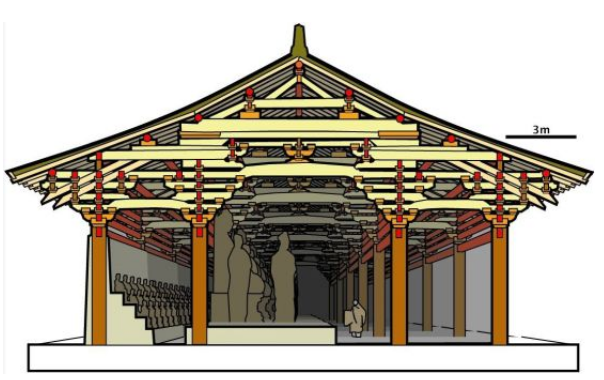

秦陵想象圖

漢公元前206~公元220年

整個漢代處于封建社會上升時期,社會生產力的發展促使建筑產生顯著進步,形成我國古代建筑史上又一個繁榮時期。它的突出表現就是木架建筑漸趨成熟,磚石建筑和拱券結構有了很大發展。、

木架建筑雖無遺物,但根據當時的畫像磚、畫像石、明器陶屋等間接資料來看,后世常見的抬梁式和穿斗式兩種主要木結構已經形成。

穿斗式

穿斗式(或稱“串逗”式)木構架的特點是:用穿枋把柱子串聯起來,形成一榀榀的房架;檁條直接擱置在柱頭上;在沿檁條方向,再用斗枋把柱子串聯起來。由此形成了一個整體框架。這種木構架廣泛用于江西、湖南、四川等南方地區。

抬梁式

抬梁式木構架的特點是:柱上擱置梁頭,梁頭上擱置檁條,梁上再用矮柱支起較短的梁,如此層疊而上。當柱上采用斗拱時,則梁頭擱置于斗拱上。.這種木構架多用于北方地區及宮殿、廟宇等規模較大的建筑物。

在甘肅武威和江蘇句容出土的東漢陶屋上,則可看到高達五層的建筑形象,至于三四層樓的陶屋明器,可證多層木架建筑已較普遍,木架建筑的結構和施工技術有了巨大進步。

但是西漢末年,長安南郊的明堂辟雍和宗廟遺址仍沿用春秋戰國時的高臺建筑方法,用小空間木架建筑環包夯土臺,形成大體量。這也許反映了當時還沒有解決大空間建筑的技術問題。

作為中國古代木架建筑顯著特點之一的斗拱,在漢代已普遍使用。看來當時的斗拱形式很不統一,遠未像唐、宋時期那樣達到定型化程度,但其結構作用較為明顯——即為了保護土墻、木構架和房屋的基礎,而用向外挑出的斗拱承托屋檐,便屋檐伸出到足夠的深度。

墓穴中漢代斗拱形象

隨著木結構技術的進步,屋頂形式也多樣起來,從明器、畫像磚等資料可知,當時以懸山頂和廡殿頂為最普遍,歇山與囤頂也已應用。

在制磚技術和拱券結構方面,漢代有了巨大進步。戰國時創造的大塊空心磚,這時大量出現在河南一帶的西漢墓中。西漢時還創造了楔形的和有榫的磚,陜西興平曾發現這種磚砌的下水道,在河南洛陽等地還發現用條磚與楔形磚砌拱作墓室,有時也采用企口磚以加強拱的整體性。

我國的石建筑主要是在兩漢——尤其是東漢得到了突飛猛進的發展。多見于石墓和石闕。

西漢時都城長安建造了大規模的宮殿、壇廟、陵墓、苑囿。當時長安的面積約為公元4世紀羅馬城的2.5倍。

三國、晉、南北朝220~589年

從東漢末年經三國、兩晉到南北朝,是我國歷史上政治不穩定、戰爭破壞嚴重、長期處于分裂狀態的一個階段。社會生產的發展比較緩慢,在建筑上也不及兩漢期間有那樣多生動的創造和革新,可以說主要是繼承和運用漢代的成就。

但是,由于佛教的傳入引起了佛教建筑的發展,高層佛塔出現了,并帶來了印度、中亞一帶的雕刻、繪畫藝術,不僅使我國的石窟、佛像、壁畫等有了巨大發展,而且也影響到建筑藝術,使漢代比較質樸的建筑風格,變得更為成熟、圓淳。

這個時期最突出的建筑類型是佛寺、佛塔和石窟。

新疆克孜爾石窟

佛塔是為埋藏舍利(釋迦牟尼遺骨),供佛徒繞塔禮拜而作,具有圣墓性質。傳到中國后,把它縮小變成塔剎,和中國東漢已有的多層木構樓閣相結合,形成了中國式的木塔。

石窟寺是在山崖上開鑿出來的窟洞型佛寺。在我國,漢代已有大量巖墓,掌握了開鑿巖洞的施工技術。從印度傳人佛教后,開鑿石窟寺的風氣在全國迅速傳播開來。最早是在新疆,如3世紀起開鑿的庫車附近的克孜爾石窟,其次是甘肅敦煌莫高窟,創于366年。

從建筑功能布局上看,石窟可以分為三種:

一是塔院型,在印度稱支提窟(Caitya),即以塔為窟的中心(將窟中支撐窟頂的中心柱刻成佛塔形象)。

二是佛殿型,窟中以佛像為主要內容,相當于一般寺廟中的佛殿,這類石窟較普遍。

三是僧院型,在印度稱毗訶羅(Viham),主要供僧眾打坐修行之用,其布置為窟中置佛像,周圍鑿小窟若干,每小窟供一僧打坐。

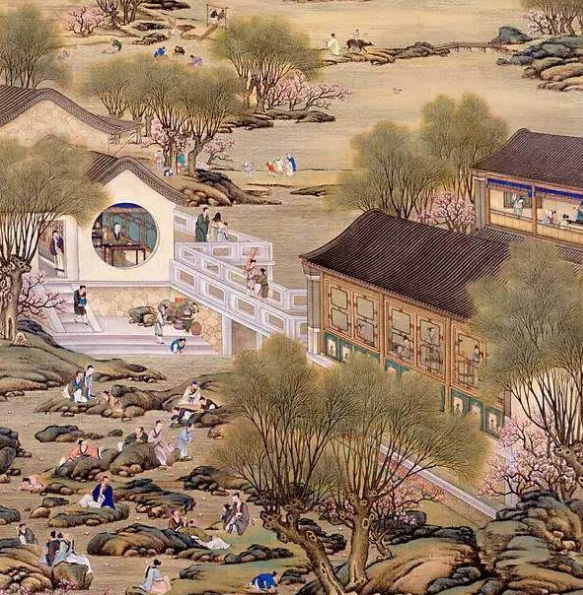

我國自然山水式風景園林在秦漢時開始興起,到魏晉南北朝時期有重大的發展。

南北朝時,除帝王苑囿外,建康與洛陽都有不少官僚貴族的私園,園中開池引水,堆土為山,植林聚石,構筑樓觀屋宇,或作重巖復嶺,或構深溪洞壑,模仿自然山水風景,使之再現于有限空間內的造園手法已經普遍采用。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|