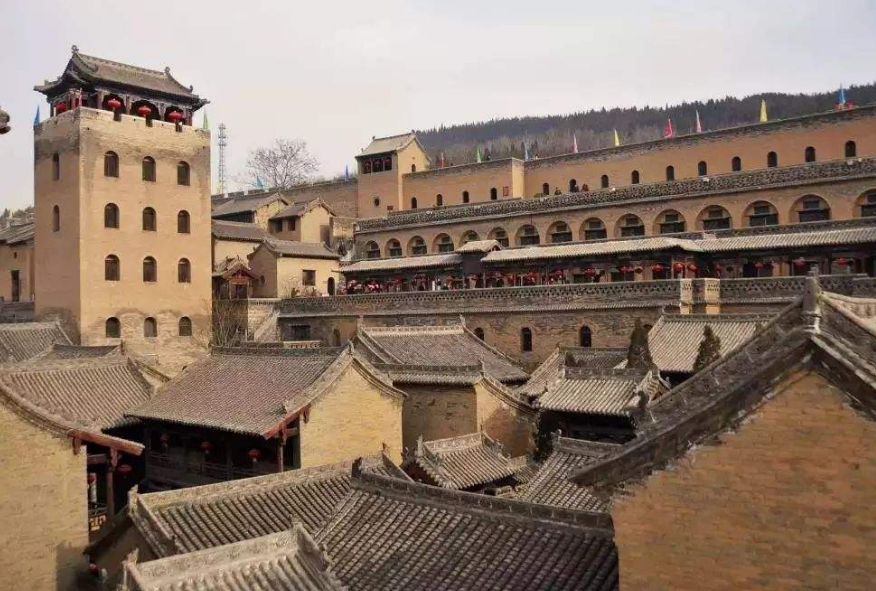

太行古堡,依托太行山優越、特殊的地理區位,幾千年來,晉城從兵家必爭之地到晉豫古道、萬里茶道,形成了特殊的地域文化。太行古堡,是我國三大古堡群之一,是中國北方防御型堡寨聚落的典型代表,被著名古建專家羅哲文譽為“中華民居之瑰寶”。

目前,晉城境內太行古堡共117處,其中具有整體保護開發利用價值的34處。以湘峪古堡、竇莊古堡、郭壁古堡、柳氏民居、皇城相府、郭峪古堡、砥洎城、上莊古堡(天官王府)、中莊古堡、大陽古鎮、碗子城、良戶古村等為代表。這些古堡年代久遠、數量龐大、空間形式獨特、文化脈絡完整、時間截面清晰、歷史地位特殊,是山西乃至中國保存最大的鄉村古堡群,也是研究中國北方防御型鄉村聚落的活化石。

太行古堡群大規模建造集中在明末時期,明中后期,隨著明朝政府開放民間冶鐵,富藏煤鐵的澤潞地區冶鐵業規模迅速擴大,一大批農民從土地生產中分離,從事貿易和手工業生產,鐵器、潞綢、琉璃等物品遠銷多半個中國,以及印度、不丹等國家,這里成為山西省乃至中國最富裕的區域之一。

財富不僅為建設提供了堅實保障,也使這里成為搶掠目標。明末李自成等領導的農民起義,為晉城傳統鄉村社會帶來“滅頂之災”,由此民間真正形成防御意識,開啟大規模筑堡。明末動蕩的政治環境下,在這些群體中又濃縮出一批志士,積極推動鄉村防御建設。

晉城各地的村落在大姓望族的主持下,興建了大量的堡寨以自衛,形成了太行山區獨特的古堡以抵御農民軍的侵擾。《明史》中說“沁水當賊沖,去來無時,道濬倡鄉人筑堡五十四以守”。無論是固若金湯的砥洎城,還是防衛森嚴的湘峪堡,都是由鄉賢主導建成。鄉紳精明的治理智慧、慷概的資金捐助、別出心裁的防御設計,創造了獨特的人居環境場所,表現了特殊時代背景下的審美藝術風尚,反映了當時社會財富和科學技術的總體水平。

太行古堡是以漢民族為主體,鄉紳組織建成的大規模、多樣化的整體性村落防御體系,“蜂窩”城墻、豫樓、最早的古堡規劃圖,體現了晉城古堡的獨特性與建造者的創造力。“家庭-宗族-村落”的空間構成和防御組織層級,是中國封建官紳階級維護家鄉穩定、有序發展的優良范本,是儒家禮制文化、士紳文化在鄉村長期積淀的見證,如黃城堡是規模宏大的城堡式官宦院落,營造手法融合了中國宮廷禮制與地方生活特色,反映了中國傳統社會皇權與族權交疊的文化特征。

太行古堡形成了農耕文化、科舉文化、官宦文化、商業文化、防御文化五位一體、互為補充、互為支撐、復雜獨特的古堡文化。正是這種獨特文化與民俗文化的碰撞與結合,加之與太行山水生態環境緊密融合的文化氛圍和深厚的歷史積淀,使其以各種物質和非物質的形式展示著太行古堡群的精彩和獨特。

太行古堡之所以成為中國建筑的經典之作,離不開其匠人背景。匠戶的精湛手藝與主持修建者的思路結合起來,因地制宜,融宮廷規制與地方特色為一體,巧妙地把封建禮制與民間工藝有機結合在一起,創造出了太行古堡的獨特風格。

太行古堡是中國古代村落“住防”結合的典范代表,是傳統人類聚居、土地使用和開發的杰出范例。充分挖掘、合理利用太行古堡文化的內涵及核心價值,大力推進太行古堡群“申遺”工作,用太行古堡的文化文明力量推動晉城文旅高質量發展,提升人們的文化自信和獲得感、幸福感,是太行古堡留給當代世界的最大文化遺產,也是太行古堡在新時代的最大價值。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|