農歷五月初五是中國民間的傳統節日——端午節。端午節不僅在漢族文化中是一個十分盛行的隆重節日,也在許多少數民族甚而一些周邊國家中流行。時下仍然有很多關于端午的習俗,關于紀念屈原的故事。實際上,端午最原始的驅邪避疫的意義卻鮮為人知。

對于端午節的由來,各本其源,有屈原說、伍子胥說、曹娥說、三代夏至節說、惡月惡日驅避說、吳越民族圖騰祭說等。其中,在民間影響最大、范圍最廣的看法,便是紀念殉國忠臣屈原一說。但有學者考證,端午的民俗在先于屈原至少200多年前的先秦文獻中就有廣泛記載。可以明確,端午不是為了紀念某一歷史人物而形成的節日,是先有端午,后來才有在該節日開展對一些歷史英烈人物特別是屈原的紀念活動。

中國的傳統節日都產生于農耕社會,與農業生產有著難以割舍的聯系。端午節也不例外。“端”與“初”同義,“五”與“午”音通,按地支順序推算,五月亦為“午月”,所以初五也作“端午”。又因“午時”為“陽辰”,故也稱“端陽”。

民諺曰:“端午節,天氣熱,五毒醒,不安寧”。此時正是仲夏時節,氣溫驟然上升,蛇蟲繁殖,疾病瘟疫容易流行,人們從生理與心理上都強烈地感受到外在的威脅。《禮記·月令》言:“仲夏,陰陽爭,死生分……”。古人雖然沒有現代醫學知識,但是生活的經驗足以使他們認識到這是一個疾病高發期,故稱之“惡月”。于是,人們選定五月“重五”之日作為節日,采取一系列措施來保護健康。

端午衛生防疫保健習俗

1.蓄蘭沐浴《荊楚歲時記》:載有“五月五日,謂之浴蘭節”。蓄蘭沐浴是對端午節風俗最早文獻載錄的內容,故古代端午節又稱為“浴蘭節”。當時的蘭不是現在的蘭花,而是菊科中藥佩蘭,有香氣,可煎水沐浴。沐草藥浴的目的不僅在于清潔,也有一定的治病作用,譬如對某些皮膚病。民諺“洗了端午澡,一年身上好”。這是針對五月這個“惡月”所采取的積極防治措施。

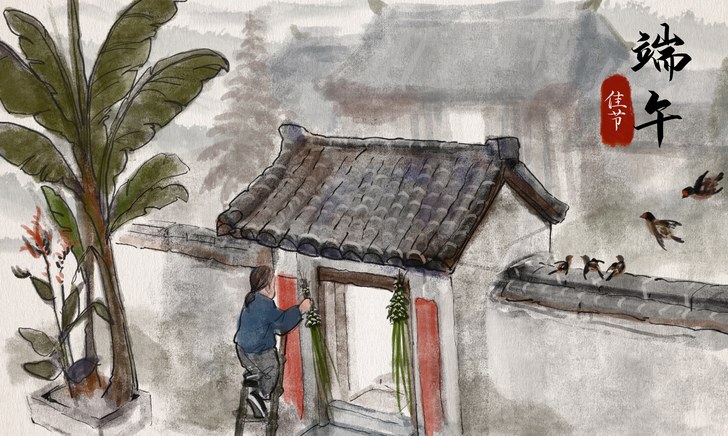

2.掛艾草、菖蒲在門口掛艾草、菖蒲,是端午節流傳最廣的民俗。艾和菖蒲都是中藥,含有揮發性芳香油,產生的奇特芳香,可驅蚊蠅蟲蟻,凈化環境,因而衍生出“禳毒辟邪”的含義。在端午還有設置其它花草以驅邪的,如《清嘉錄》記載:“戴蒲為劍,割蓬作鞭,副以桃梗蒜頭,懸于床戶,皆以卻鬼。”桃梗、蒜頭、蓬鞭等都被認為可驅鬼辟邪。在湖南、浙江等地則采葛藤掛于門上,傳說葛藤是鎖鬼的鐵鏈子。也有些地方薰蒼術、白芷等中草藥來避疫。

3.采藥端午節最古老的習俗之一。浙江桐廬、湖北監利等地均在端午有上山“采百草”之俗。因端午前后許多草藥莖葉成熟,正值采收時節,故形成此俗。

4.系百索亦是端午節最古老的習俗。在中國傳統文化中,象征五方五行的五種顏色“青、紅、白、黑、黃”被視為吉祥色。早期以此五色絲線合股成繩,系于臂膀,稱“百索”。五色絲象征五龍,以鎮五毒(蝎子、蛇、壁虎、蜈蚣、蟾蜍)。

5.佩飾后世由掛艾草和系百索衍生出種種佩飾。我國古代視虎為神獸,俗以為可以鎮祟辟邪、保佑安寧,故民間多取虎為辟邪之用,其中尤以端午節的艾虎為最具特色。

6.香袋又叫香囊、香包等,似也從系百索衍生而來。將單純表厭勝的五色絲,與具有殺蟲作用的中藥雄黃結合起來,可更好地表達祛邪毒的意義。現在的香囊內容物已復雜得多,除雄黃外,還常裝入一些蒼術、白芷、菖蒲、川芎、藁本、甘松、山柰、冰片、樟腦等芳香中藥,使這些藥袋具有更好的祛毒防疫效果。

7.雄黃酒端午飲雄黃酒的習俗,從前在長江流域地區極為盛行。雄黃是一種礦物質,其主要成分是硫化砷,并含有汞,有殺菌驅蟲解五毒的功效,常用來治皮膚病。一般飲用的雄黃酒,只是在白酒或自釀的黃酒里加入微量雄黃而成。雄黃酒有毒,飲用有一定危險性,小孩尤不宜喝,人們就改在五月五日前后以雄黃酒灑在墻壁門窗來達到驅邪殺蟲的目的。

8.賽龍舟古稱“競渡”。把賽龍舟與屈原聯系起來,始見于《荊楚歲時記》。書中說:“按五月五日競渡,俗傳為屈原投汨羅日,人傷其死,故并命舟揖以拯之。”但屈原之前已有競渡這個民俗。其實曰“賽”曰“競”,明顯是體育競賽的用詞,說明龍舟活動的原意,還是為了健身以防疫。

端午是各個節日中民俗花樣最多的節日,各地尚有放黃煙子、吃十二紅等習俗。從這些習俗看,一個核心內涵就是清潔祛毒,驅邪避害,健身禳災。人們在一天灑掃庭院,掛艾枝,懸菖蒲,灑雄黃水,飲雄黃酒等,殺菌防,避惡去毒,并開展各種體育健身活動。

人們通過生活經驗,形成了一套防疫病、祛瘟毒的生存智慧。紀念屈原固然有很好的教育意義,但其應時而生、順應自然的防疫理念與措施值得我們去提倡發揚。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|