中國建筑特殊碩大的屋頂,遺存至今的多數中國古代木構建筑最引人注目之處就是充滿了柔曲之美的屋頂曲線。它不同于歐洲古典建筑中的神廟,為了糾正視差而有意將中部檐口略略升起的對形式完美的追求,而是將兩端向上反翹,有的民居脊飾以至整個屋面在縱向都有這種兩端上翹的趨勢,在橫剖面上也存在著大量通過舉折或舉架形成的“反宇”作法,后人用《詩經》中“如鳥斯革,如暈斯飛”來形容。

在中國建筑群中制約著周圍空間的不是柱網層,也不是臺基,而是屋蓋層。與此相類似,為解決穩定問題而產生柱側腳,要求施工時“凡下側腳墨,于柱十字墨心里再下直墨,然后截柱腳柱首,各令平正”,即定進深時要以柱頂中心距為基準,也即設計尺寸的順序或者至少是設計的思維順序是先決定上部的屋蓋然后決定梁架布置,然后再斟酌下部的柱網布局與尺寸的,即屋蓋部分是設計的核心部分與起始部分。宋以后,檐下鋪作層的縮小更使屋蓋層的審美重要性提高。中國樓閣中屋頂的組合,就是為了照應各個不同方向的審美趣味而產生的,離開了由上而下的設計思維程序是不可能完成的。

中國建筑屋頂的美麗側影促使園林亭榭大量使用歇山、攢尖等屋蓋形式,但另一方面,晚期城市風水將屋脊視作來龍,“萬瓦鱗鱗市井中,高連屋脊是來龍”,“門前街道即是明堂,對面屋宇即是案山”,因而一旦發現營建住宅后使他人宅之屋脊及其脊獸對著自家,即為“犯沖”不吉。因而營建時要躲開別人屋脊,包含角脊的指向,即使在園林布局經營時也不宜將角脊指向游人集中的地段,因為角脊下往往有一柱,從觀別人和被人觀兩方面分析都不佳。這樣,在建筑布局時,人駐足停留之處要避開其他屋脊及屋角成了中國建筑一大特點。

中國建筑的模數制集中反映在《營造法式》中“以材為祖”這一句話上,即結構中的許多尺寸是根據設計時對該建筑所選用某一等級的“材”及其相關尺寸為依據來確定的。

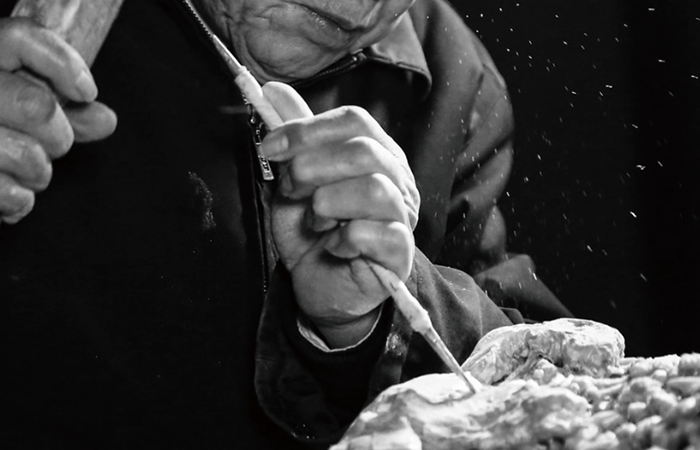

木構的框架體系雖然可以通過榫卯節點及構件的變形來抵抗包括地震、臺風等巨大外力,具有“墻倒屋不坍”的優點,但結構在受外力作用后如何維持縱向和橫向的穩定是一個重要的問題,早期木結構中存在著不少斜向構件,除斜昂、叉手、托腳等之外,在殿閣等高規格的建筑作法中有交叉的或三角形的斜向桿件,如山西五臺佛光寺大殿之平梁與叉手、佛光寺文殊殿的桁架式托架梁、天津萷縣獨樂寺觀音閣暗層中的斜撐及山西朔州崇福寺等殿宇中外墻柱間的和江蘇蘇州玄妙觀三清殿草架上的剪刀撐等,它們與側腳做法一道都較好地起到了結構穩定的作用。

在總體上,中國建筑不僅有歷時性的變化,顯示了漢之古拙,唐之雄大,宋之規范,元之自由,明清官式建筑形制化的特點,更存在著共時性的地域文化差異。因而,北國的淳厚,江南的秀麗,蜀中的樸雅,塞外的雄渾,雪域的靜謐,云貴高原的絢麗多姿,無一不是存至今日歷歷在目的寶貴建筑遺產的地域特性,當我們在關注中國建筑傳統中的共性之后,值得我們珍視它們各自的文化傳承,并進一步發掘它們各自的生命力。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|