鹿泉位于河北省石家莊西部,地處晉、冀交通咽喉,自古就是兵家必爭之地、商賈云集之所,在唐代已是遠近聞名的“旱碼頭”,素有“一京二衛三通州、比不上獲鹿旱碼頭”之說,被譽為“日進斗金”之地。鹿泉境內有一處古寨,名叫抱犢山,舊名萆山。

抱犢山東臨華北平原,西接太行群峰,一峰突起,崢嶸雄秀,四周皆是懸崖絕壁,遠望猶如巨佛仰臥,眉目畢肖,其山頂平曠坦夷,有良田沃土660畝,土層深達66米,異境別開,草木繁茂,恍如世外桃源,有“天下奇寨”、“抱犢福地”之譽。因其特殊險要的地理位置,自古被稱為中原之名寨、歷史之古寨。該寨從明清以來,多為地方勢力盤踞之地,避兵荒馬亂之所。

這里曾是漢淮陰侯韓信“背水一戰”的古戰場,至今抱犢寨建有韓信祠和點將臺,韓信祠展示了韓信戰爭的英姿和射鹿得泉的故事。韓信,漢朝初年淮陰(今江蘇淮安市)人。幼時家貧,胸懷大志而不能謀生。曾被一漂母哀憐贈飯數十日。并遭一淮陰惡少胯下之辱。后投軍于項羽麾下,因不被重用而轉投漢軍,被蕭何推薦拜為大將,幫助劉邦明修棧道,暗渡陳倉,并率孤軍伐魏、破趙、降燕,大敗楚將龍且于濰水。扭轉了楚漢戰爭的形勢,奠定了大漢王朝的堅固磐石,被稱為興漢三杰之一。

初封齊王,改封楚王。后有人告其謀反,被執后赦為淮陰侯。終被呂后所害。其在破趙之戰中,令二千人持赤幟隱于萆山(即今抱犢寨),并以背水列陣、誘敵深入等戰術大敗趙軍,創造了著名的以少勝多的輝煌戰例。另外抱犢寨周圍試劍寨、韓信寨、白鹿泉諸地名均與韓信破趙之戰相關聯。

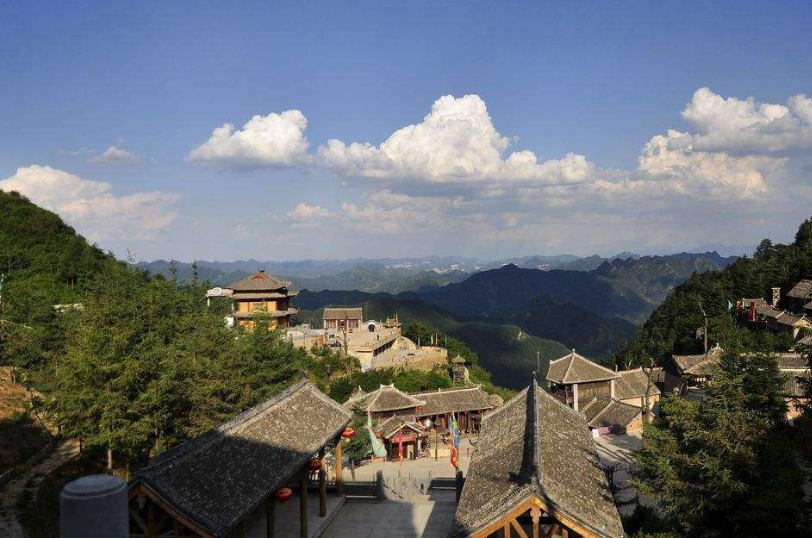

這里亦是明代著名道人張三豐成道涉足之福地,曾游歷此山,留下“三豐派”一支脈,至今相傳不絕,宮觀猶存。抱犢寨以其特有的風格突兀于群山之中,形成了很多的自然奇觀。由于山勢險峻,只有南、北兩條山路可以登達巔頂。步行登山,景影相隨,可細細游覽觀賞;如果舍步行而登纜車,則可居高望遠,俯瞰抱犢寨那奇特的山形全貌。

抱犢之奇,奇在造化之功。它東傍河北平原,西連太行群巒,一山突起,崛出平川,萬嶺西來,至此勢斷。山之南:古道延綿,系太行八陘之第五徑井徑,車不雙軌,馬不并騎,《呂氏春秋》列為九寨之一。井陘東口土門關雄風猶在,誠晉冀之咽喉,實兵家之要隘。山之北:群山之外,滹沱河水滔滔東流,隱約可見。山之東:綠野平疇,村墟城市,阡陌交通,迷朦隱現,遠望河北省會石家莊市,如云間海市,遙遙可見,此抱犢寨所處四周形勢之大概。其風光奇異獨特,景色宜人,素有“兵家戰場,人間福地,天堂幻覺,世外桃源”的美譽。

抱犢寨還是一處重要宗教活動場所,早在唐代,李吉甫《元和郡縣圖志》就記載說:“又云抱犢者,古有其名也,即道家謂之‘北岳佐命’是也,《名山記》以為福地之數,云可避兵水也。”到解放初期,抱犢寨尚有金闕宮、白云寺等宗教宮院。清初張奇逢《題萆山勝概》詩中有:“瑤池碩果余盤,鷲嶺玄機遍隴疇”之句,從中可以看出道教漸衰而佛教昌隆的情況。從現存的石窟造像、陀羅尼經幢等文物看,由唐至宋金元明清,佛教活動在抱犢寨長盛不衰,兩教并存的現象,為抱犢山留下了特殊的文化遺產,尚待人之開發研究。

抱犢寨歷史悠久,文化積淀豐厚,源遠流長的兵家文化、佛教文化、道教文化相互交融,構成抱犢寨文化的主脈。在古代,抱犢就有十八池、蛟龍洞、仙人洞、天門洞、南天門、北天門、望海亭、天塔、天井、天書案等景觀森列盤錯,令人留連忘返。

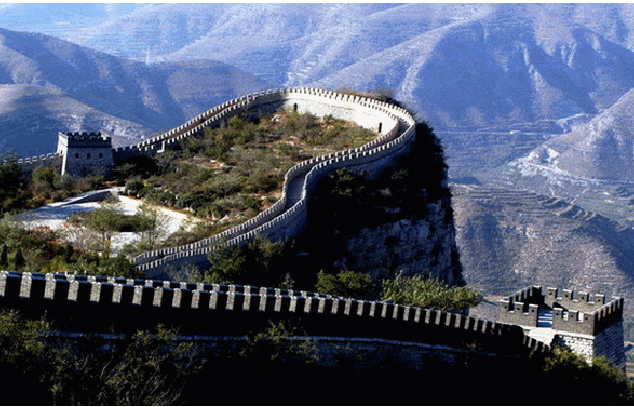

近年來,重建了南天門、北天門、金闕宮、韓信祠、八卦陣迷宮等景點,并且沿山崖筑起了雄偉的長城,架起了橫越蓮花山直通抱犢寨的空中索道,最高懸空271米,成為抱犢寨的一大景觀。全國最大山頂門坊--南天門,全國最大的金漆壁畫裝飾的韓信祠,環山長城寨墻,世界獨一無二的山頂地下五百羅漢堂,有道教著名道觀金闕宮等等,讓人感受到彌漫著的古戰場硝煙和濃郁的宗教氣氛。

寨中現存有系馬石、箭鏈、古矛等,還有各種類型的佛教石刻,在山陰十八池東側,有南朝齊武帝永明十年比丘僧,比丘尼的題名刻石,是山上年代最早的石刻。抱犢寨的道教宮觀也小有名氣,寨中金陰宮內的一株桃樹,據說就是張三豐當年親手所植。

1946年至1948年,中國人民解放軍陳謝兵團38軍曾三次攻打潛伏其間的土匪頑寇,現寨內尚有解放時期開挖的交通壕、單人掩體、軍事指揮所、碉堡、暗堡、殺人場、活埋人坑等戰斗遺跡20余處。近年來,欒川縣立足該寨特殊的自然景觀和人文歷史優勢,對抱犢寨進行了保護性的開發建設,目前已成為中原地區一處重要的融存史、資政、育人為一體的紅色旅游景區。2001年,抱犢寨景區被國家旅游局評定為“4A”級景區。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|